#5138 集中力と「仕事(=遊び)⇔労働」概念:NHK地上波「スタニスラフ・ブーニン」を見て Jan. 1, 2024 [5.1 脳の使い方]

弊ブログを今年もどうぞよろしく。

午後1時からの標記の番組を見ていて、アッと思いました。

それはショパンコンクールに出場予定の日本人の若者が、自分の演奏を聴いてもらいたいとブーニンへ依頼し、それに応じたときの様子です。

演奏を聴き終わって、

「技術的には問題がない、それが問題でもある」

それでどこをどのように弾けばいいのか、2台並んだピアノでブーニンはやってみせます。

何箇所か繰り返しているときに、日本人のピアニストは、

「自分の感覚が(高いレベルへ)塗り替えられていく感覚がする」

そういいました。ブーニンの演奏は、手と鍵盤の距離が正確に計算されていました、美しく弾くためです。リストと違って、ショパンの曲を弾くのに過度の感情移入はふさわしくないと戒めていました。

ブーニンが並んだグランドピアノを弾き始めます、この若者に美しい旋律・演奏がどのようなものか伝えたかったのでしょう。それが40分間続きました。

ブーニンの奥さん(日本人)は少し慌てていました。時間には制限があって、記念撮影する予定が組み込まれていたからです。ブーニンはお手本を示そうと演奏を始めたら、すっかりそのことを忘れてしまっていました。

集中のスイッチが入ってしまうと、時間の感覚がなくなります。周りの雑音も会話も耳に入ってきますが、意味をなしません。脳が集中していることに全力で駆使されて、音が耳に入ってきても聞こえないか意味を理解できないのです。他に注意を振り向ける余力が失われているからです。

こういう時は矢のように時間が飛んでいきます。

十数時間の勉強を10日ほど継続することはそれほど難しいことではありません。あ、と気がついて時計を見たら、5~8時間も経っているなんてことが起きます。数時間が30分くらいにしか感じられないのです。夢中で遊んでいるときと時間の感覚は同じです。だから、遊びも勉強も全力で集中しているときは一緒、区別がないのです。それが「仕事(=遊び)⇔労働」とタイトルに書いた意味です。10日続けたら、睡眠障害が出てきて体力が消耗します。脳の活動レベルを上げる(集中力をアップする)と、脳の血流がアップして大量にエネルギーを消費するようです。だから、血流のバランス確保のためにも、ヨガのような全身を動かすストレッチ運動とか散歩をしたほうがいい。顕在意識と潜在意識をクールダウンするために座禅やヨガの瞑想が有効です。学習事項が自動的に脳内に次々に展開して止められなくなるので、それを消すためには座禅で呼吸をコントロールして、「自動ポップアップ現象」を鎮静化させます。高校生の時にはまだそういうことができませんでした。

スキルス胃癌と巨大胃癌を同時に患って胃と胆嚢のの全摘手術をしてからは、週龍力はせいぜい3時間です。それぐらいの時間でエネルギーが枯渇して続けられません。脳の活動レベルが突然に落ちるのです。脳の活動が体力と関係があることを思い知らされました。2~3時間ごとに何か食べながらやっています。これじゃあかん(笑)

集中モードが体力ではが続き出来ないので、以前よりも分散モードを上手に利用するようになりました。こちらはトルクが小さいようで、大量のエネルギーを必要としません。

高校1年の終わりの春休みに、毎日十数時間、原価計算の問題集をやって、1週間でやり終わったときの時間感覚がそうでした。学部のゼミの準備で『資本論』や『経済学批判要綱』を読みふけってい思索しているときも、気がつくと夜が明けていることが何度もありました。

大学院を修了して、企業に勤めて、科学技術用の計算機HP-67とHP97でリバースポーランド記法のプログラミングを数日でマスターしたときもそうでした。家に帰ってからプログラミングを始めると、空が明るくなってきたのに気がつき、時計を見ると5時近くです。あわてて1時間ほど仮眠して通勤電車に乗るなんて生活をしてました。真夜中の5時間が1時間ぐらいにしか感じられないのです。

半年ぐらい後でCOOLというダイレクトアドレッシングのオフコン用の原始的なプログラミング言語を習得して、自分の仕事に使ったときにも、時間は矢のように飛んでいきました。終電には間に合うように、そこだけ気を配っていました。3つほど経営改善のためのシステム開発をしたときに外部設計や実務設計をしているときにも時間は矢のように飛んでいきました。

ピアニストも芸術家であると同時に、スキルアップの厳しいトレーニングを積むので、職人の側面があります。全身全霊で取り組むときにスキルの上達があると同時に、遊びや仕事はより完璧なものとなり、喜びが心を満たします。

こういう深い集中は誰にでも起きうる現象で、ほとんどの人がなんらかの大好きな遊びの中で経験しているはずです。

私はサラリーマン生活を52歳まで、業種を変えて5つの企業で26年間やりましたが、一度も「労働している」という感覚が湧いたことがありません。いつでも「仕事(=遊び)している」という感覚でした。それが心の持ち方次第なのか、それともそれ以外のものがあるのか、よくわかりませんが、「労働」と感じている人はつらいでしょうね。そこは理解できます。労働という概念は明治以降に入ってきた西欧の概念です。その淵源は奴隷や農奴の「労働」なのです。だから、マルクスのように「労働からの人間の解放」が、経済社会改革の重要なテーマになり得ます。西欧の人々は定年退職は「Happy retirement!」なのですが、日本人の多くは疎外感を感じているのではないでしょうか?仕事に生きがいを感じている人が少なくありません。もうやらなくていいよと言われたら、ありがたくないのです。健康でいる限りは、体力に応じた形で仕事をしたいというのが、多くのお年寄りの本音です。人のお役に立てるということがうれしいのです。日本人が仕事に対して伝統的に維持してきた価値観は、奴隷労働に淵源をもつ「労働概念」とはまったく異なるものなのです。

日本人にはすくなくとも明治までは「労働」という言葉がないのですから、もともとあった「仕事」という日本語で考えてもらいたい。それにふさわしい、経済社会をデザインすればいいのです。

にほんブログ村

#5117 公理を変えて資本論を演繹体系として書き直す① Nov. 18, 2023

#5125 公理を変えて資本論を書き直す③ Dec. 8, 2023

#5127 公理を変えて資本論を書き直す④:生産性とマネジメント視点の重要性 Dec. 10, 2023

#5128 公理を変えて資本論を書き直す⑤:生産性シミュレーション Dec. 11, 2023

#5132 公理を変えて資本論を書き直す⑥:生産性アップと労働価値説 Dec. 20, 2023

#5138 集中力と「仕事(=遊び)⇔労働」概念:NHK地上波「スタニスラフ・ブーニン」を見て Jan. 1, 20

#5098 職人の仕事「千年の和釘に挑む」:NHKBS番組 Nov. 1, 2023

#5137 DNAや遺伝子だけではわからない学力 Dec.31, 2023 [5.1 脳の使い方]

ところが、無限大にある組み合わせのうちで、ホモサピエンスを成り立たせている30億塩基対のほとんどが共通しています。個体差はわずかです。

ではどれくらいなのか?情報量を計算してみます。

塩基は4種類ですから、

わずか100個の塩基対でも膨大な量の組み合わせがあります。

4^100=1.6×10^60

の情報量をもっています。

人間のDNAが持ちうる情報量の大きさは途方もないものです。でも、その内で遺伝子として働いているのは1~2%のみです。実際には30億塩基対の1%だとすると、3千万塩基対が遺伝子だということです。

棋士が指した将棋の手順を記憶し、初手から詰み迄ミスなく再現できるのも、そうした眠っている遺伝子の発現現象に似たメカニズムが動き出したのかもしれませんね。

遺伝子の発現をコントロールしている部分への研究分野をエピジェネティクスというようです。DNAの98%は不要なのかあるいは眠ったままです。

遺伝子の制御系が存在していることは確かなようですが、そのスイッチがどのようなメカニズムでonとなるのかはわかっていないことが多いのでしょう。

ブロの棋士や学者の岡潔先生や市倉宏祐先生だけでなく、過度な集中が長い時間続けば、誰にでも起きる現象なのだと思います。

さて、集中力が異常の高まるスイッチの話はともかくとして、分かっている事柄があります。

癌抑制遺伝子の発現をコントロールしている遺伝子が2年前に見つかっています。制御部分は120個のアミノ酸から構成されていることがわかっています。ごく短い部分ですね。短い部分の遺伝子の役割解明はこれからです。

人類(ホモサピエンス)が地球上に現れてから47万年です。25年で1世代とすると18800世代ですから、わたしたちはその末端に位置しています。個体間の遺伝子の差はごく小さいものでしょうが、癌抑制遺伝子が一つ壊れたり、発現しないように制御されただけでも、免疫系に異常が起きて癌を発症して死に至るということがあるくらいですから、無視できませんね。

さてここまで縷々関係がありそうな、そしてなさそうな曖昧模糊とした話を並べてきました。わからないものはわからないでいいのです。わかったふりをしないことが大事です。(笑)

プロの棋士やビリヤードのプロ、一流の学者の観察的な事実から、意識の集中度を著しく上げ、映像を記憶したり、映像を操作するスイッチがありそうで、それを利用できると学力が大幅にアップできそうなのですが、そのスイッチが遺伝子と関係があるかどうかは、残念ながらわかりません。ネットをググってもそういう情報は出てきません。

強い好奇心や、遊びへの熱中、学問への著しい耽溺などが、そのスイッチをオンにするらしいことだけは確かなようです。そうなったときには、周囲の音や光、匂い、味覚、感触などの感覚器官が働かなくなり、集中している事柄以外は認識されなくなるようです。音も光も耳や目に届いているのだけれど、意味のあるものとしてのが理解できないと言えば、事態をより正確に表しています。

よくはわかりません。

さて、あと3時間で、新年です。

今年も一年、弊ブログにお付き合いいただいて、ありがとうございました。

皆様よいお年をお迎えください。

#1784 小さな塾だからできること:4段階の指導 Dec. 28, 2011 [57. 塾長の教育論]

#5136 学力の高さは遺伝が50%、環境が30%は本当か?:脳の使い方が決め手! Dec. 29, 2023 [5.1 脳の使い方]

私の周囲でそれを感じたのは一人だけでした。隣の男の子でした。IQ180という噂でした。あの子はたしかに遺伝的な影響が大きかったのでしょう。10歳くらい離れていたお姉さんも高校で学年トップでしたから。でも、他の兄弟はそうでもありませんでした。同じ父と母から生まれても、学力の個体差は大きいのです。

好いことばかりではありません、こういう特別な子は社会的な適応がむずかしいのです。普通の頭のわたしたちには考えもつかない悩みを抱えています。

(霊能力の強い人も同じです。異能の人はそれぞれその能力が故の悩みも抱え込んでしまいます。見たくないシーンが時空を超えて見えてしまうなんてことがあります。都合の良い方向だけには働かないのです。両親が死んでしまうのが1か月前からわかってしまったらどうします?父親は病気で死の病に臥せっているのに、元気な母親もすぐになくなってしまうことがあらかじめ見えてしまったら、1か月泣いて暮らすしかありません。兄弟姉妹に告げるのもつらい。叔母がそうでした。祖母も特別な人でしたから、たしかにこの種の異能は遺伝と関係があります。ご亭主の浮気のシーンが見えてしまったらどうします?女性の染色体に鍵となる遺伝情報が載っているのかもしれませんね。)

学力に関しては、遺伝で確実だと思える例は1/1000くらいなものです。この手の調査で看過されているのが脳の使い方です。

具体例を三つ挙げましょう。将棋のプロは頭がいいと言いますが、たしかにそうですね。それでは頭がよいから将棋のプロになったのかというと、逆だと思うのです。将棋して夢中で遊んだから頭がよくなったということ。簡単な理屈でしょ?

少し具体的に説明します。プロになったときには、自分が指した将棋を暗譜していて、最初から手順通りに並べられます。これはプロなら当たり前の技です。脳に映像として残っているので、それを盤上で再現したらいいだけです。異常な集中力が働くと、映像を脳が勝手に記憶してしまいます。自由に引っ張り出せる領域に保存してしまうのです。だから、プロの棋士は脳の使い方が違っています。わたしのように普通の人が、指した将棋を初手から詰み迄、間違いなく並べるなんて芸当はできませんよ。奨励会を抜け出てプロになったときには、こうした能力が身についてしまっているのでしょう。もちろん、その能力は自分の指した将棋の手順を記憶できるだけにとどまるはずもありません。読みが深く、盤上の戦況を俯瞰できるようになります。論理的な読みが深くなるだけでなく、ああこの手筋は悪手だ、こちらの手の方が好手だと感覚的な判断も正確になってきます。

わたしは小学生のころから、床に就くと、ビリヤードのテーブルと赤いボールと白いボールが映像として浮かびました。脳内でビリヤードできるんです。これも昼間に夢中でゲームしたからです。集中力が異常に高くなると起きる現象です。

(スリークッションの世界チャンピオンだった小林伸明先生もビリヤード店の息子でしたが、脳内でビリヤードのトレーニングやっていたはずです。小林先生のお店の「四つ球常連会」で4年間ほどお付き合いがありました。国内でさまざまな種目で60回以上チャンピオンになっている町田正さんも八王子のビリヤード店「チャンピオン」の次男坊でしたが、同じことをしていたと思います。素振り用の鉄製のキューまでありました。町田さんのお父さん(プロのビリヤードコーチ)に少しだけ習ったことがあります。ブログの検索ボックスに検索キーとして小林伸明先生や町田正先生のお名前を入れたら、いくつか記事が出てきます。)

ビリヤード店と居酒屋が家業でしたから、ビリヤード台の上に載って5歳のころから遊んでいました。お客さんで、ビリヤードをやり始めの頃の人が、ご飯を食べようとして、無意識に左手でレストを作って、箸でご飯茶碗を突っついてしまい、はっと気がついたなんて人はときどきいましたね。

就寝してから映像が浮かびだすと、数時間眠れません。ずっと脳内でビリヤードをやっており止められません。脳内で球を撞いているのに、球を撞くときの感触が指にあります。脳はいろんなものを再現してくれます。脳の中でやった基本パターンを実際に、目が覚めてからビリヤード台でやってみます。手の感触を含めて、比較してみるのです。上達しないわけがありません。

台の枠木の上に、紺色のピース(タバコ)の空箱を乗せます。ピースの箱は小ぶりでその幅は1.5㎝くらいなものですが、キューを素振りして、(キューの先端が)10㎝くらいはみ出すようにストロークします。これは基本トレーニングのひとつでした。肘が安定しないとピースの箱の紙の部分に触ってしまい、台から空箱が落ちます。慣れてくると、目をつぶってやれるようになります。目をつぶっても脳には見えています。映像が浮かんで、空箱の空間の中心部分を正確に撞けます。100回連続しても紙に触れることはありません、不思議ですね、見えている、つまり映像が脳に浮かんでいます。そうすると、実際にはキューをもたないでも、イメージするだけでトレーニングできるのです。

ブログも目が疲れているときは、目をつぶってタイピングし、漢字変換するときに目を開けて確認します。目をつぶっている方がキーボードにミスタッチが少なくなります。意識が集中していて、気が散らないからでしょう。

珠算を習い始めたのは小5、中2まで高橋珠算塾でトレーニングしてました。算盤玉が脳に浮かびます。ビリヤードで脳で映像を操ることになれてしまっていたからです。だから、暗算が得意でした。暗算の時に珠の動きに合わせて手を動かすと、やはり実際に珠をはじく感触があります。その方が楽です。計算が終わるとソロバン珠の映像と指の感触で珠がどのような配置になっているのかわかります。

古里で最初に商工会議所主催で市民珠算大会を開催したときに、わたしは主催者側の一人でした。10ケタの読上げ算の読み手が市内には3人だけでした。一人は高橋珠算塾の高橋尚美先生、もう一人は富士珠算塾の板野国男先生、そしてわたしの3人でした。根室高校には高速読上げ算のできる先生はいませんでした。

暗算部門だけは出場したかったので出ました。第1回市民珠算大会で暗算部門で優勝の実績を残しておきたかったからです。根室高校珠算部員ではありませんでしたが、生徒会の先輩の指示(「来週、全道大会行くぞ」って、急に言われます)で高校の全道大会に毎年選手として出場していたので、ローカルな大会では暗算部門以外は興味がありませんでした。総なめにする自信はありましたよ。(笑)

この映像記憶というものを脳で操れたら、それを学習に利用しただけで、学力は格段にアップします。この技が学習に利用できることに気がついたのは中2のとき。すぐに学力が上がっていき、高校生の時には授業ではつまらなくて、公認会計士二次試験講座の参考書で独学で学習を始めました。

当時は七つの試験科目(簿記論・会計学・原価計算・経営学・商法・経済学・経営学・監査論)があり、経済学は近代経済学でしたが、マルクス『資本論』やヘーゲル哲学へも手を伸ばしました。すぐに公認会計士2次試験勉強では飽き足らなくなっていました。授業中に脳内で公認会計士受験参考書の理解できなかった文章を思い浮かべて、考え抜くことができるようになっていました。哲学書も同じでした。数行の文章そのまま記憶して、暇なときに引き出しから取り出すように記憶を引っ張り出して、俎板に載せます。意識の集中が始まると授業はまるで聞こえてません。(笑) 意識を手中しても答えが見つからないときは、意識を分散します。無関係に見える事象の中に相似なパターンがみえてつながってきます。

原価計算は学校の授業(選択科目で工業簿記)で習う前に、1年次の春休み1週間で問題集1冊丸ごとやり終えていました。10時間前後の勉強を7日間続けると、脳が興奮して、就寝しても勝手に昼間の学習事項が脳内に浮かんできて消えません。疲れきるまで眠れなくなります。あの当時なら1か月そんな生活を続けたら、たぶん気がおかしくなったでしょうね。年齢を重ねるごとに、限界時間は長くなっていきました。1か月くらいならへっちゃらに。それにしてもクールダウンは必要でした。

都市銀行に就職して独学で公認会計士になるつもりでしたから、根室高校商業科へ進学。中学校の担任から母親が2度呼び出され、「この子は大学へ進学する子だから、普通科がいい」と言われ、「商業科へ進学して公認会計士になるというのが息子の意志ですから」とあきらめてもらったのですが、山本幸子先生が見抜いた通りになりました。高校3年の春に担任の冨岡先生から進路を問われて、都市銀行へ就職して公認会計士になる旨告げると、「都市銀行には就職したい生徒がいるので、譲ってやれ、おまえは生徒会でも活躍したし、日本銀行に学校推薦できるので、そちらにしろ」と言われたのです。高卒で一生大卒に使われるのは御免でした。日銀だと近くても釧路勤務です。好きな彼女もいたので、日銀勤務なら翌年ぐらいに結婚していたでしょう。

家業も毎日手伝っていたので、どうしたらいいのかわけもわからず、12月になってしまい、宙ぶらりん。結局、オヤジに相談して大学へ進学していいか確認しました。オヤジは即答、OKでした。オフクロもわたしが言い出すのを待っていたようでした、ありがたかった。しかし、受験勉強2か月で目標の大学に合格できるわけもなく、浪人。店番しながら勉強すればいいやくらいに思っていたら、同級生の根室高校最後の総番長だったヒロシが「ebisu、東京へ一緒に行こう」と誘ってくれました。3年生の秋頃からあいつと二人で一緒に歩いて帰ることが何度かあり、気が合っていました。すぐにオヤジの許可をもらって、ヒロシと一緒に羽田空港に降り立ちました。あいつがわたしの運命を変えてくれました。その大事な友が今年1月に亡くなった。もう一人同じクラスで東京の大学へ進学したムサシが10/30に亡くなっています。最初の初夏のころに「ホームシックで寂しい、会ってくれ」と葉書が来ました。ヒロシのところへ集まって、朝まで酒飲みました。ムサシは人っ子のいい奴でした。

閑話休題、学力の高さの話でした。遺伝や環境以外の要素で非常に影響が大きいと思われるのは、脳の使い方です。子供時代に何かの遊びに夢中になる時期を過ごした人は、脳の使い方が他の人とは違ってくるというのがわたしの仮説でした。プロの棋士にその典型例を見ます。

遊びへの熱中や意識的な脳の使い方のトレーニングの次第で、学力は上がるし、将棋は上手になるし、ビリヤードもセミプロクラスには上達できます。

だれだって、先祖には頭のよかった人も悪かった人もいますよ。頭の使い方次第で学力ぐらいはいくらでも何とでもなります。無心に遊んで、そして勉強もしてください。脳の使い方が変容します。

職人だって頭を使わないやつは一人前にはなれません。いや、職人こそいい頭脳にしておかないと、よい仕事ができゃしません。(笑)

<余談:意識の集中と分散を切り替えるスィッチ>

脳を集中モードにもっていくのは簡単ですが、分散モードにするのはトレーニングが必要です。意識の集中は凸レンズの作用に似ていて、特定の事象に焦点が集まり、周辺が見えなくなります。意識の分散モードはどこにも意識を置かないのです。ボーっとしている状態なのですが、とても有用な働きがあります。論理的に考えたら、異分野でまるで関係ない事象が関係してきます。異分野の知識に同型性が見つかります。たとえて言うと「クォンタム・リープ」が起きます。これは集中モードではできないことです。だから、両方を使い分けられたら、とっても便利です。

座禅やヨガの瞑想は呼吸のコントロールで意識の切り替えを可能にしてくれます。いつのころからか、自然に使い分けていました。数呼吸で意識モードを切り替えられますが、切替スィッチを意識して繰り返すと、スィッチが実体化してきます。

意識の仕組みってよくわからないことが多いのです。たとえば、意識と心って関係があることは誰にでもわかりますが、どの部分が重なって、どの部分が重なっていないのか、そしてそれらの間の関係はどのようなものなのか、なんてことはまだ誰にもわかりません。人間の脳とか意識、こころを丸ごと人間の脳をで把握するという試み自体が矛盾をはらんでいるのかもしれません。人間の脳よりもスペックの高い意識やこころがなければ、不可能なのかもしれないのです。しかし、自分の意識の構造や働きを、自分自身が観察した結果は書けます。

*#5137 DNAや遺伝子だけではわからない学力 Dec.31, 2023

にほんブログ村

<所要時間>

この記事は作成に30分かかっていません。後で編集するでしょうね。文字数は2583です。

29日午後10時、編集後3228文字です。

29日午後11時、3520文字。

30日午前9時、4042文字。

30日正午、4608文字

#5122 先読みスキル:脳の並列処理トレーニング Dec. 3, 2023 [5.1 脳の使い方]

そういうことだから、先読みができているかどうかは初見のものを音読させるとすぐに判別がつく。先読みできる生徒は、行の折り返しのところもよどみなく読める。

慣れてくると眼でとらえているスパンが広くなる。これは前後の文脈が見えてくるからかもしれない。こうなると、2つの並列処理ではなくなってくる。③文脈読みという別の思考(処理系)が走っている。

④数字が出てくるとそれが慥(たし)かなのか計算したり、自分の持ち合わせのデータと突合していたりする。これらが同時に走っているのである。⑤違和感が生ずれば、そこで音読をストップするかどうかの判断が入るようになっている。このように5つの処理が同時に走っていることがわかる。

何階層か走っている処理系のどれかに集中すると他の処理系は消滅してしまうから、そのどれにも力を入れない(=集中しない)、つまり分散モードで脳を走らせている。 走っている意識のどれにも執着しないのが分散モードということ。たとえて言うと、集中モードが実数の世界だとすると、分散モードは複素平面の世界かもしれない。どこにも執着しない心の状態を「空」と呼ぶ。

思考や意識を建築物にたとえると、部屋に襖(ふすま)があり、その襖を開けるとそのまた奥に襖があって別室に続いているという具合に。意識の階層は無限なのかもしれない。

たとえば、『資本論』とユークリッド『原論』やデカルト『方法序説』「科学の方法 四つの規則」のような類。『資本論』とブルバキ『数学原論』と言い換えてもいい。

----------------------------------------------------

ここからは脱線するので、読み飛ばしてくださって結構です。

無意識によってあらかじめ敷かれたレールの上を走っているような感覚がすることがあるので、事例を三つ挙げてみます。

1988年に英国製の染色体画像解析装置を3台導入した後、1年後くらいに帝人の臨床検査子会社と東北のCC社の仙台ラボが同じものを導入したことを知りました。経営状態が悪いので、その打開のために導入したはず。しかし、その分野はSRLが市場の80%を握っているので、これら両社は市場の20%部分をBMLとも分け合って持って行くしかない。20000円くらいの高価格検査だから、赤字解消ができるかもしれないと考えたのでしょうが、そんなに甘い市場ではありませんから、ほとんど受注できないと読んでいました。数年たったら、累積赤字が膨らんでSOSが出るので、買収するチャンスが来るかもしれないと思っていました。そのときは購買課で検査機器開発及び購入担当でした。そのあと学術開発本部へ異動して、1年半ほどで新設されたばかりの関係会社管理部へ移り、1993年にCC社への資本提携交渉を担当して、取締役経営企画室長として出向することになりました。予測通りの経営状態になっていました。

帝人の臨床検査子会社は1996年に、臨床治験の合弁会社を近藤社長が決定し、プロジェクトを立ち上げたが、11月に暗礁に乗り上げ、それを打開するために出向していたSRL東京ラボから急遽呼び戻されてます。四つの具体的な課題が提示されたので、経営の全権委任の了承を取り付けて、3年で達成することを約束しました四課題の中に帝人臨床検査ラボの子会社化の項目がちゃんとありました。

結局、帝人の臨床検査子会社吸収合併もわたしが担当しました。

頭の中で考えたことは、無意識層に刻み込まれ、周りの状況がその流れに沿って動いていき、時が来れば仕事がちゃんと回ってきて、担当していますから、不思議なんです。

偶然の掛け算のようなことが、無意識層が関係して生じているように感じますが、確証はありません。たまたま人生で繰り返しその手のことが生じているだけかもしれないからです。論理的に考えたら、ありえない確率だから、この部分はわたしにはわからない。

1989年に学術開発本部(開発部・学術情報部・精度保証部)へ異動したのはたまたまチョムスキーの"Knowledge of Language"を自席で仕事時間中に読んでいるときに、取締役本部長のIさんが通りかかって、「何読んでいるんだ?」と本を手に取ってみて、折り返し電話があり、異動の打診を受けたからです。マネジメント要員が不足していました。

沖縄米軍から女性兵士の出生前検査、トリプルマーカ―検査依頼があり、システム本部が不可能だという返事をして、学術営業部の担当者のSが困っていたところだった。わたしの向かいの席にいた在米歴25年のH女史がニューヨークから取り寄せた文献をわたしの机にポンと投げてよこして、「これシステム本部で不可能って言われたの、学術営業のSが困っている。ebisuさんならできるでしょ、やってあげて」、まだ異動して間もないのに、わたしが担当するのが当然であるかのように仕事をまわしてくれました。「システム部門がノーという理由がなにか、とりあえず文献読んでからやり方考えます」、そう返事しました。妊娠週令や人種、体重など検査依頼書の入力項目にはないものが並んでいました。なるほど不可能と返事するはずです。英語の医学文献読んで、データから線形回帰分析(2次の曲線回帰だったかな?)して計算式を算出し、プログラミング仕様書を書き、不可能を可能にする実務設計をしてます。検査受付システムで入力できない項目は沖縄営業所で入力して、三項目の検査データの結果ファイルをパソコンで結合処理し、結果報告書を出力して対応しました。1か月で出来上がって沖縄米軍へ説明に行きました。沖縄米軍司令官に感謝されました。法律で出生前診断検査が義務付けられていたから、違法な状態だったのです。1年間で2人異常値が出ました。トリプルマーカ―は母体血を使ったスクリーニング検査ですから、異常値が出たら羊水穿刺して染色体検査で確認がなされています。当時の米国の文献では、羊水穿刺は1/200のリスクがあるとされていました。200回に1度失敗があると。だから、羊水穿刺は少ないほどいい。スクリーニング検査は妊婦と胎児にとって安全ですから。

同じ時期にトリプルマーカの日本人基準値研究を慶応大学産婦人科のドクターがしたくて、文献収集と協力要請が学術営業のSにありました。製薬メーカー2社に学術研究を理由に検査試薬の無償提供を交渉し、検査と多変量解析はSRL負担でやる旨、研究部や検査部と話をつけ、産学協同プロジェクトがスタートしてます。製薬メーカへの検査試薬提供依頼は、価格交渉のチャンネルを利用したので、メーカー側にノーの返事はないのです。

3年くらいかかって6000人ほどの妊婦のデータが取れました。1億円くらい費用が掛かったと思います。大学側で1億円もの研究費予算を確保するのはたいへんですからね。SRLとしては確かなデータに基づくトリプルマーカ―検査の基準値が欲しかったのです。社会的な意義の大きい学術研究ですから、全体をデザインし、関係する部署や企業と調整して、プロジェクトマネジャーを担いました。検査試薬の価格交渉を3年担当したから可能でした。他の人では調整ができません。

白人を100とすると黒人が120ですから、日本人はその間に位置すると予測してましたが、外れました。130だったのです。学術的に意義の大きい研究になりました。それから20年間ほどトリプルマーカ検査MoM値の日本人基準値として使われています。現在はもっと精度の良い検査法に変わりました。多変量解析したのは研究部のFですが、彼はその2年ほど前に産婦人科学会で、慶応大学産婦人科のドクターの研究発表データの信頼性に問題があることを指摘して、トラブルになったことがありました。創業社長の藤田さんが謝罪に出向いておさめています。Fは「ebisuさんの依頼だから受けるんだよ」そう言ってました。応用生物統計のすぐれた技術者でしたから頑固なのです。この多変量解析が社会的な意義の大きいものであることは承知していました。この共同研究が終わるとFはSRLを辞めて独立起業しています。しばらく待ってくれたのです。ありがたかった。まるでこれらの仕事を担当するために学術開発本部へ異動したかのようなタイミングでした。半年移動がずれていたら、この仕事をSRLでは受けられなかった。トリプルマーカ―の日本人基準値制定も10年以上遅れたでしょうね。わたしは技術屋さんとは不思議とウマが合って仲良くなれるんです。技術屋さんにはあまりずるい人いませんので。

三つ目。1984年にSRLへ転職したときに、臨床検査や医学に関する講習会が毎月開催されました。さまざまな大学の先生たちが講師でした。覚えているのは東京医大の血液学の藤巻教授と、自治医大助教授(当時)櫻林郁之助先生です。講演終了後、臨床診断エキスパートシステムについてお話をする機会がありました。血液疾患の診断手順は複雑なのですが、診断手順をプログラム化できそうに見えました。専門医を育てるのがたいへんだとも仰っていました。診断手順をプログラム化できれば、CAIにも利用できます。櫻林郁之助助教授には臨床診断エキスパートシステムの開発には臨床検査項目コードの標準化が前提条件であることを話しました。そうしたら、彼は臨床病理学会に臨床検査項目コード検討委員会があり、自分が委員長をやっているので、そちらの仕事を手伝え、仕事がしやすいように藤田社長に総合企画室への異動をお願いするとも申し出でを受けました。SRLは特殊検査の会社ですが、事業提案は臨床病理学会長の河合先生から創業社長の藤田光一郎さんに提案があったもので、河合先生の一番弟子の櫻林郁之助先生からの申し入れなら藤田社長はノーとは言いにくいのです。異動はしたくないのでこの時は断りました。経理部所属で上場審査要件をクリアできる経営統合システム開発を抱えていたからです。

1986年に「臨床診断支援システム開発と事業化案」を書いて、創業社長である藤田光一郎さんの承認をもらいました。これはエキスパートシステムの開発で、10個のプロジェクトに分けてあり、臨床検査項目コードの標準化プロジェクトもその中にありました。この時の所属は総務部購買課です。

システム開発課長の栗原さんがそれを読み、BMLの呼びかけで、業界内で検査コードを統一のために大手六社で話し合いが始まったから、一緒に行こうと誘われました。SRLのシステム開発部長は大反対でした。本来なら業界ナンバーワンのSRLシステム開発部が提案すべきことでしたから、メンツがあったのかもしれませんね。BMLのシステム部長の呼びかけで、システム部門の集まりでした。BMLは川越に大型のラボを建設し、そこで使う臨床検査項目コードを、業界標準コードを作って導入しようというわけです。自社コードでは意味がないと感じていたのでしょう、なかなか鋭い感覚の持ち主でした。でも自社の利益を考えてのことで、視野が狭い。栗原さんと話して、業界標準コードを作っても、病院側で採用してくれないから、日本標準コード制定のための産学協同プロジェクトにしようと決めて、櫻林郁之助先生は臨床科学部3課だったかな、免疫電気泳動の学術顧問でしたから、臨床化学部長の川尻さんから連絡を取ってもらうことにしました。2回目の会合に栗原さんと2人で出席して、業界標準コードでは病院側で採用してもらえないので、社会的意義がない、臨床病理学会から公表となれば、全国の病院が採用する可能性が拓けると説明すると、六社はすぐに同意。3回目の会議には櫻林郁之助先生の出席を得て、産学協同プロジェクトがスタートしました。大手六社のシステム部門、学術部門からそれぞれ人を出してもらい、毎月一回の割合で、各社持ち回りで検討会議を開催することになりました。その後わたしは学術開発本部へ異動したので、1度だけ会議に参加しています。

4年の検討期間を経て臨床病理学会から臨床検査項目コードが公表されています。それ以来全国の病院やクリニックで使われている臨床検査項目コードはこのコードです。SRLのシステム部がいまでもコード管理事務局になっているはずです。2年に一度検査の保険点数が改定されると、SRLのコード管理事務局が保険点数を更新します。すると全国の病院システムがそのコードを取り込んで自動的に検査項目コードマスターが書き換えられます。それまでは保険点数の改定がある都度、全国の病院で新しい保険点数を入力していました。そういう作業が一斉に消滅しています。無駄な仕事ですからね。事実上の日本標準検査コードですから、汎用の病院システムパッケージを販売している会社は、このコードを使わざるを得なくなりました。学会から発表するとこういう効果があるのです。まるで結果が違ってきます。臨床病理学会は現在は臨床医学会と名称が変更になっているようです。

臨床診断エキスパートシステムは世界市場での展開を考えていたので、項目コードの世界標準を制定するつもりでした。日本人発の世界標準規格はハリケーンの藤田スケールぐらいなものです。だから、国際的な意義も大きい企画でした。日本標準臨床検査項目コードは公表当初から各国の参考になっています。どこの国も標準コードをもっていませんでしたから。

NTTデータ通信事業本部と「臨床診断エキスパートシステム開発と事業化案」で2度ミーティングしています。通信速度とコンピュータの処理能力がこのエキスパートシステムの使用を満足するのは30年後という結論に達し、断念しています。現実は、12年後には通信速度もコンピュータの処理能力も十分なものが整備されています。

自治医大の櫻林郁之助の講義を聞かなければ、話す機会もありませんでした。あの講演会はあの時の1年間だけでした。ピンポイントで櫻林先生とつながったのです。システム開発課長の栗原が「臨床診断支援システム開発と事業化案」を読まなければ栗原との接点もありません。BMLのシステム部長が大手六社を集めて業界標準コードの検討を言い出さなければ、大手六社との接点もありません。なにしろ、職務権限上はまったく関係のないことでしたから、こういうことが自由にできたというのも、SRLは不思議な会社でしたね。

どういうわけか、いつもそう流れにちゃんと乗っているのです。最短距離を引いたレールの上を走っているような感覚があるのです。理屈では担当する確率はゼロですが、かならず、わたしが噛まないといけない仕事が待っています。どの部署でもそうでした。

経理部⇒購買課⇒学術開発本部⇒関係会社管理部⇒CC社出向⇒本社経理部管理会計課・社長室・購買部兼務⇒SRL東京ラボ経理部⇒帝人との臨床治験合弁会社

SRLでは16年間でこれだけ種類の異なる部署への異動を繰り返した事例は他にはないと思います。スキルが異なっている部門が少なくありませんから。

無意識部分が影響して、こういうことが可能になるという感覚がしています。根拠はないし、意識の5階層のような論理的な説明もできません。

にほんブログ村

#5111 美しい37手詰め:竜王戦最終局 Nov. 12, 2023 [5.1 脳の使い方]

飛角交換から、その角を使っての37手詰め、何と凄い棋譜を残したのでしょう。百年後に語り継がれる棋譜です。それをわたしたちは同時代で見ています。

実戦で37手詰めを読み切る棋力もすさまじいですが、飛角交換でその角を使ってというところが「芸術的」です。チャンピオン戦のたびに進化しているようで、けた外れの棋士が現れたものです。

詰み手順は37手は切れ目なく連続しています。一つ間違っても正解にたどり着けません。藤井聡太さんは正解コースがわかってしまうのでしょう。論理的な積み手順はそのあとで組み立てられているのではないでしょうか。飛車を切るときに、これが積み手順だと確信していたのでしょうね。そこから論理的に読み始める。

数学の難問を解くときにも、こういうやり方でやれば解けそうだと感覚が先に教えてくれます。それに従ってやっていくと、シンプルに正解できます。まるで正解手順を知っている別の誰かが体を操ってやっているかのように感じます。後から見ると、正解手順を最初から読み切って答案を書いているように見えちゃいますね。

将棋の話はよくわからないので、ビリヤードの話をします。わたしはビリヤードを趣味にしていました、趣味と言ってももう30年間ほどやっていません。家がビリヤード場を経営していたので、18歳までそこが遊び場でした。小学校の頃は遊び場、中高のときは毎日数時間店番をしていましたので「門前の小僧習わぬ経を読む」の類で、すこし上手でした。高校卒業後、東京で代ゼミに通いながら、都内の有名ビリヤード店をいくつか回ってみました。1年間は代々木駅前のビリヤード店の常連でした。大学に入ってからもときどきビリヤードしてました。大学院へ進学してからは十数年間やっていません、研究と仕事で暇がなくなったからです。40歳前後の頃、仕事が暇な時期があり、スリークッション世界チャンピオンの小林伸明先生のビリヤード場で「四つ球常連会」に入れていただき、数年通ったことがありました。何度か弊ブログにそのころのことを書いています。駿台予備校数学の荒木重蔵さんが四つ球常連会の会長でしたね。彼はディリスのサマーキャンプに参加するほどのビリヤード好きです。腕前はプロテストに合格できるくらいでした。理論派です。図面を用いた研究は彼に教えてもらいました。

検索ボックスに「小林伸明」と入れたら、小林先生に言及した記事がいくつか出てきます。

スリークッションはクッションシステムの計算とそれを実現できるスキルの掛け算で得点能力が決まります。思い描いた通りのコースを球が走って止まります。スピードコントロールも伎倆のうちです。

ビリヤードの巧い下手は「キュー切れ」に如実に現れます。ドロー・ショットを見たら、その人の伎倆や伸びしろがわかります。ドロー・ショットとはバックスピンのかかる撞き方で、手玉の下を撞くほどバックスピンは大きくなりますが、そこには限界があります。タップとタップの削り方、そして滑り止めのチョークの品質が関係するだけでなく、キューの「切れ」の差が出ます。これは天性のものでしょうね。

わたしは、昭和天皇のビリヤードコーチだった吉岡先生(札幌の白馬というビリヤード場とビリヤードテーブルの販売・調整するお店を経営しておられました、上品な白髪のおじいさんでした)、平成天皇のビリヤードコーチだった小林伸明先生、令和天皇のビリヤードコーチの町田正先生の三人の撞くところを自分の眼で見ていますが、三人ともキューの切れが抜群によかった。

「切れ」以外はトレーニングでいくらでも上達できます。極東の町に西井さんというすばらしい「切れ」の人がいました。東京で修行していたら、間違いなく日本でトップクラスの伎倆でしたね。「バラ球の帝王」でした。私よりも10歳ほど年上です。キューを構えた写真が残っていましたが、あんなにバランスがよくて勢いのある構えの人は見たことがありません。西井さんも天才の一人だった。

町田正先生のお父さんのビリヤード場が八王子にありますが、そこはいま息子の正さんが経営しています。そこに鉄のキューがありました。10㎏くらいあったような気がします。素振り用のキューでした。シルクハットというマッセの技があります。大台で台の端から端まで行って、L字に曲がる技です。打突力が強大でないとできない技です。いまでもおそらく世界中で彼しかできないでしょう。鉄のキューを使った素振りと、マッセ用の小さな台を手作りしていました。練習の仕方が半端ではありません。町田先生のお父さんは「巨人の星」のお父さんのような人です。町田正先生には一度だけ、ボークラインゲームの相手をしていただいたことがあります。目の前でゲームをして撞くところを直接見る幸せ、うっとりしてみてました。ゲームにはなりません、完敗です。町田正先生は全日本ボークラインチャンピオンでもあります。

町田正先生のお父さんのビリヤード場へ行ったのは40歳になったころでした。もっていたキューがよかったのとタップが名品だったので、「削らせてほしい」といわれてOKしました。キューを台に載せて掌で転がしながら鑢を丁寧に当てて、半球状に仕上げてくれました。タップの削り方を教えてくれました。吉岡先生のタップの削り方とまったく違いました。

「わたしはプロのコーチだから、有料でないと教えない、だけどあなたにはタダで教えてあげる」

そういってくれたのですが、仕事が忙しくていけませんでした。それでも基本メニューは伝授してもらいました(図面に書き落としてあります)。町田先生のお父さんの申し出は、わたしのキューの切れが少し良かったから教えたくなったのだと思います。

常連会の大会で元全日本四つ球アマチュアチャンピオンの小柴さんと優勝争いをしたことがあります。大会は三つ球での勝負です。1回目を撞き切り、その裏を小柴さんもつき切りました。2回目は小柴さんが先につき、撞き切りました。戦意喪失でした。(笑) 準優勝。そのときに小林先生が準優勝の賞品にブルーダイアモンドという世界最高のチョークを1ダース出してくれたのです。先生が試合にしか使用しないものです。まだ9個手つかずで残っています。準優勝の賞品の方が値打ちものでした。

撞き切りは、常連会に行っていたころ、高田馬場ビッグボックスで開催されたプロアマ混淆の大会でやっています。5人ずつのグループに分かれ、それぞれのグループにはプロが一人入ります。持ち点にはハンディがついています。これは三つ球でのゲームだったかな。初回でプロと当たったら、撞き切りが出ました。何も考えていません。撞点もかまえただけで、手球がここを突けと教えてくれます。力加減も普段は直径30センチほどのゾーンを想定してその範囲内に入ればいいのですが、理想の位置にピタッと来てしまいます。とっても芸術的なんです。こういう状態の時は「集中モード」ではなくて「分散モード」です。どこにも力が入っていません。リラックスしている状態で、必要な範囲には万全の注意が行き届いて対応できています。注意力の集中は、焦点の当たっているところはく見えていますが、その外側は逆に見えなくなるのです。「分散モード」ではそうした不都合が消えてしまいます。

トップクラスのプロは、そういうことが普通にできるほどトレーニングしています。寝ても覚めてもビリヤードというぐらいトレーニングを積まないとプロでも届かない領域なのです。他に仕事をもっているアマチュアでは端から無理です。そういうレベルのプロは形が崩れてもある程度なら立て直せます。流れがとっても美しいのです。

ビリヤードゲームには個性が出ます。勝ち負けにこだわった勝負が好きな人もいます。稀なのは美しい勝利にこだわる人。

日本人にはスリークッションが相性がいい。スヌーカーは相手を封じることが主眼のゲームですから日本人には合いません。将棋も美しいのです、日本人向きのゲームのひとつです。

藤井聡太八冠の今回の37手詰めは百年後にも語り草になるほどの棋譜でしょうね。飛車を切って角と交換し、その角を使っての37手詰めは芸術の域です。実戦で37手先の詰み手筋が見極められ、一手も違うことなく正解手順で指しきれる、勝ち負けにこだわっているだけでは永遠に届きません。シンプルで美しい将棋が目標なのでしょう。ビリヤードで持ち点を撞き切るときと同じ感覚が働いているのではないでしょうか?

小林先生の残した言葉を引用しておきます。

-------------------------------------

ビリヤードが上手だから

人間の位が上だと思い上がっている者は

とんでもない間違い。人の生きてきた歴史の中で

ビリヤードは多々ある文化の中の一輪の花。

たとえ世界の選手権者になっても

それは小さなこと

-------------------------------------

新大久保の小林先生のビリヤード場の常連会に参加していた時には三度ほど忘年会あるいは新年会に小林先生が出席されて、2時間ほど楽しくお話が聞けました。どこかにそのときの写真が数十枚残っているはず。十人前後のとってもアットホームな忘年会でした。

<余談-1:昭和天皇のビリヤードコーチ吉岡先生>

吉岡先生は毎年ラシャの張替えに極東の町まで来てくれていました。来るとその日は泊まって翌日張替え作業です。オヤジが手伝ってやっていました。面白そうなのでわたしはずっとそれを眺めてました。小学校の4年か5年生の時に、プロになりたいと吉岡先生に話したら、「勉強しないたほうがいい」と言われました。素質がないと婉曲におっしゃったのかとそのときは思いました。ところが、吉岡先生ですらプロでビリヤードだけでは飯が食えない時代でした。後に町田正先生のお父さんに「長男はプロでは飯が食えない時代だったので、プロにしなかった。筋は長男の方がよかった」、そうおっしゃたのを聞いて、吉岡先生の言葉の真意が理解できました。

高校を卒業して4月に同じクラスの根室高校最後の総番のヒロシと一緒に千歳空港から飛行機で東京へ行くのに時間があったので、札幌駅で下車して、ビリヤード白馬によりました。吉岡先生、常連で一番上手な人を紹介してくれてゲームの相手をしました。500点の持ち点で、四つ球ではそれが持ち点の最高です。アマチュアのチャンピオンクラスの伎倆です。四つ球は「セリ」をマスターしたら卒業です。吉岡先生の短クッション折り返しのセリ、アメリカンセリは高速でした。いまの世界チャンピオンの3倍ほどの速度で、迷いなくリズミカルの撞きます。職人技です。

翌年、一つ下の後輩と札幌駅前大通りをデートしていたら、「トシボー」と声がします。吉岡先生でした。ライオンズクラブで献血の呼びかけをしていました。孫を見る爺さんのような目で微笑みながら「献血していけ」と仰るので、「はい!」と返事して献血しました。そのときの献血手帳が東京のおじさんが日大駿河台病院で癌の手術をするときに役に立ちました。

<余談-2:平成天皇のビリヤードコーチ小林伸明先生>

小林先生のお店に行き始めたころ、数回スリークッション台で遊んでみました。球の走りがいいのは、台が乾燥しているからで、掌を乗せると温かいのです。ヒータが入っている台は見たことがなかったので、訊いてみました。

「ヒーターが入っているようですが、こんな台は初めてです」

「ベルギー製の台です、国産ではありません」

「ラシャのテンションも違いますね、普通のラシャでは裂けてしまうほどきつく張ってありますね。ラシャの織が違う気がします、これは手では張れない、何か道具があるのですか?」

「ラシャを引っ張る道具があります。四つ球テーブルのラシャは綾織りですが、これは平織りです」

「ああ、そういうことでしたか。一度お手伝いしてみたい(笑)」

この会話で、わたしもビリヤード場経営者の息子であることがバレバレでしたね。一度もそういったことはありませんが、この会話だけで十分でした。だから、少し特別扱いしてくれていたような気がします。ブルーダイアモンド・チョークは、メーカーが廃業して十数年過ぎていました。

いま確認したら、売っています。1ダース30000円しています。ビリヤード愛好家にとっては朗報です。

小林先生に教えを乞うときには図面を書いてもっていって質問していました。

マッセの構えが吉岡先生とは違っていました。吉岡先生はこめかみにキューを当てますが、小林先生は首に当てます。その方が手球の撞点がよく見えるのです。初心者にはその方がいい。四つ球のマッセは小さいマッセがほとんどですからそれでいいのです。少し距離が開くと首では無理があります。上腕の振りの距離が短いので打つ瞬間に力を入れないといけませんが、そうすると速度コントロールがむずかしい。こめかみに当てたほうがシゴキの距離が長いので、強さを加減できます。それに吉岡先生はレストで手球の撞点が隠れていてもちゃんと見えてます。相手の伎倆によっても教え方が違います。初心者には小林先生の指導がいいと思います。小林先生はセミプロ用の教本は出版するつもりがないとおっしゃってました。一知半解の輩が出るので、煩わしいと言ってました。だからそのレベルの質問になると、図面を描いてもっていって質問して、答えを記入して保存しました。

<余談-3:令和天皇のビリヤードコーチ町田正先生>

八王子でかつてお父さんのビリヤード場「チャンピオン」を経営しています。アーティステックビリヤード世界銀メダル保持者です。国内のビリヤードゲームではさまざまなゲームで60回ほどチャンピオンに輝いています。いまでも現役の選手です。将棋なら永世名人でしょう。

お父さんが経営していたころに「チャンピオン」へ十回ほど通いました。あれからもう三十数年たちますが、一度行ってみたいと思っています。

タップの削り方はこちらに書いてあります。

#4888 ビリヤード:タップの調整(画像付き) Dec. 1, 2022

#4244 ビリヤードのタップの調整の技と世界最高のチョーク、そして勉強法 May 8, 2020

#4890 ブルーダイヤモンド:世界最高品質のビリヤードチョーク Dec. 6, 2022

<余談:四つ球>ビリヤードには大テーブル(スリークッション用)と普通のテーブルの2種類があります。ゲームの種類もキャロムゲームとポケットゲーム(穴ぼこの開いた台)の2種類です。スリークッションやスヌーカーは大台です。

元々は象牙の球を使っていましたので、四つ球は大きなボールで、それが傷がついたりすると削って小さくなります。小さくなったボールがポケットゲームに使われました。

象牙の球はドローショットがむずかしいのです。キレがないと引けません。樹脂製のボールは軽いので、下を撞けばドローショットになります。象牙の球でドローショットの練習をしたことがある人はキレがいいのはあたりまえなのです。キレがいいと、撞いた瞬間の感触、手触りが違います。だから、樹脂製のボールだととってもコントロールしやすいのです。象牙のボールが樹脂製に変わりだしたのは昭和30年代半ばころからでしたね。記念に2個持っています。

にほんブログ村

#4843 文頭副詞句について:思考のしかた Oct. 9, 2022 [5.1 脳の使い方]

文頭副詞句(節)を#4841と#4842で採りあげました。面白そうなので、三つの情報ソースの上に私の思考が成り立っていることを説明しておきたいと思います。

モクロ―君こと「元 後志のおじさん」は英語の達人ですが、彼がコメント欄に次のような定式化をしてくれたことがあります。

「Adv+S+V+…+Adv」

文頭副詞句(節)の解説でした。彼の凄いところは、これが文の一般的な型であると主張しているところです。世間に流布しているのは、基本五文型で、文頭副詞句は副詞句を強調するために、通常の位置から移動して文頭に置かれている、つまり基本文型が変形されたものということ。元・後志のおじさんは考え方が真逆なのです。

そこで思い出すのは大塚史学(西洋経済史の大塚久雄先生)と増田四郎先生(元一橋大学長)の学風の違いです。大塚史学が定式化が出発点で、それにそって史実を整理されているように見えるのに、増田先生は先入見を排して資料を丹念に読みこんで、そこから考えます。研究スタイルが実証的なのです。元・後志のおじさんのスタイルが増田先生に似ている、だから親近感がわいたのだろうと思います。院生たった3人の授業で1年間増田四郎先生の謦咳に接することができました、ラッキーだったとしか言いようがありません。

学部のゼミの指導教官だった哲学の市倉宏祐教授は3年間、先生はサルトル実存主義とヘーゲルの国内トップレベルの研究者でした。晩年はパスカルの数学研究をしておられました。80年代にご自宅へお伺いしたときにはPROLOGというフランスのプログラミング言語でパソコンをいじっていらっしゃった。経済学を起点に数学へと興味を広げ、そしてシステム開発を仕事にしてきたわたしは、どこか恩師にスタイルが似ている気がしています。

経済学史の大家である内田義彦先生はその著書『経済学の生誕』を使って講義してくれました。内田先生の書かれた本は岩波新書でも中身が濃いのです。経済学史家はここまで丹念に経済学書を読んでいるのかと驚かされます。新書版の本を書くときには3倍の量を書いて、それを1/3に削り込んでいると仰っていました。

学部・大学院どちらも、それぞれの分野の大家である三人の先生の謦咳に接することができたのはとっても幸せでした。根室高校・商業科で学んでいた時には、公認会計士になるつもりで、二次試験用問題集で一生懸命に勉強していたのですが、大学へ入ってから、方向が変わりました。でも、経済学を深く学ぶほど、簿記の勉強をしっかりやったことが独自の視点を育てるのに役に立っていたことに気づかされます。株式会社は例外なく複式簿記で動いています。簿記理論を知らずに企業経営も経済も理解できるわけがありません。仕事は経営管理や経営改善、システム開発がメインでしたが、そこでも簿記や管理会計学そして原価計算の専門知識はとても役に立ったのです。人生、先のことなどわからないものです。その時その時を渾身の力でで駆け抜けたらいいだけですよ。後は天任せでいいのです。

二つ目。大西泰斗先生のラジオ英会話を材料に英作文問題と解説集を12000題作成しています。A4判で1442頁あり、作成に2年間を費やしました。大西先生は、「説明ルール:説明は後ろに置く」と「指定ルール:指定は前に置く」の二つのルールで説明をしてくれます。文頭副詞句(節)は指定ルールの適用と理解できますので、そういう線に沿って高校生に説明を繰り返しています。英文のリズムが理解しやすいからです。

三つ目。文頭副詞句(節)ではなく、「副詞相当語句advervials」という語彙を使うことがありますがこれは変形生成文法用語からの借りものです。生成文法の専門書と出遭ってかれこれ45年くらいになりますね。解説書ばかりでは飽き足らなくて、チョムスキー自身が書いた言語学に関する著作も読みました。文法工程指数の高い複文や句構造を基底文(simple sentence )に分解して意味をつかんでもらうことをしょっちゅうやっています。高校生に複雑な英文を解説するのに便利なツールだからです。

これら三つの知識が溶けあって一つになっています。

貪欲ですから利用できるものは何でも利用します。戦う相手の能力の一部をコピーしてしまうスライムのようなものです。生徒がスライムが主人公の漫画の本を貸してくれたことがあります。「先生、面白いから読んでみたら?」って、数冊もってきました。多かれ少なかれ、この漫画の主人公のスライムのようなことを誰もがしています。思考の多くは、対話や本やメディアを通じて脳に入力されている情報や、経験を通じて刻み込まれた記憶をベースになされているからです。

このように大きく分けて、三つのソースを背景に、文頭副詞句(節)のある文章を読んでいます。最近は、いままで、ピンとこなかったことが大西先生の説明を適用すると、実に簡単であることが多いのです。

モクロ―君の「Adv+S+V…+Adv」というのも、初めて見る定式化でしたから、数年前のことですが、斬新に私の目に映りました。「そういう事例は頻出しないだろうな」くらいがその時の率直な感想でしたが、PROMINENCE Ⅲを高校1年生の音読トレーニング授業に使ってみて、この教科書にはそういう文例の多いことに驚いているのです。VIVIDⅢにはこんなに頻出しません。会計情報システムに関する専門書にも医学専門誌にもネイチャーやサイエンスのような科学雑誌にも、医学専門書にも、言語学専門書にも文頭副詞句(節)が頻出するなんてことはありませんでした。だから、モクロ―君とは読んでいる分野があまり重なっていないとは感じてました。

でも、こうした角度の異なる知識をインプットすることで、潜在意識の中でそれらが溶けあいます。「モクロ―君こと元後志のおじさん」の定式化も大西泰斗さんの説明ルールも、もう不可分のものになってしまっています。そういう溶けあった知識や経験をバックグラウンドにして、顕在脳が働きます。

いままでぼんやりしていたことが焦点を結んだようにはっきり見えることが多くなります。全部が見えるわけではありませんよ、今まで見えなかった部分のうちのほんの一部分が見えるようになるということです。同じ脳の仕組みは誰にでもあります。

こうして自分の思考様式を「内省」してみると、潜在意識に角度の異なる情報をインプットして、溶け合わせるということの大切さがわかります。それをベースにして潜在脳と顕在脳が思考しているのですから、そこが貧弱なら、思考もやせ細ったものにならざるを得ません。

顕在意識をつかさどっている脳と潜在意識をつかさどっている脳という分類をしましたが、もちろん物理的にそれが独立しているわけではなくて、同じ脳が起きているときと眠ってしまったとき、あるいはその中間のまどろみの中では、どうもかなり違った働きをしているようだということなのです。それは交感神経系と副交感神経系働きとリンクしているようです。

潜在意識の働きは眠っているときに最大になります。数学の問題が解けなくて、寝てしまいます。朝になったら解けているなんてことは、潜在意識の働きでしょう。眠っている間に、問題を溶かし込んで、いままでのデータベースとつながり、新たな知識ネットワークを創り上げて、解いているのです。起きている脳では思い込みで関連がつけられない事象同士が「ゆるく」なって、つながってしまいます。

高校数学程度なら、一晩眠れば解決しますが、ライフワークにしている問題分野は何日も、何か月も、何年も、何十年も潜在意識にさまざまな分野の専門知識と経験を溶かし込まないと、解決のできないものがあります。

でもそうしていると、一見関係のなさそうな分野に相同性や相似性がはっきりと見えてきます。

赤字の会社を黒字にするときにも潜在意識の働きを利用してました。顕在意識レベルでは解決の道筋は見えてこないのです。もちろん必要な範囲の複数の専門知識や経験智があってのことです。潜在意識を使って大きなプロジェクトを動かしているときには、不安や心配はまったくありません。先が見えなくても心配いりません。必要な時間内にちゃんと道筋が見えてきます。顕在意識に比べて、潜在意識の働きはとてつもなく大きいのです。問題解決に駆使できる記憶の領域がケタ違いなのです。

潜在意識の働きを、それを観察しているさらに高次の意識を創り上げることで、観察できるようになります。顕在意識も潜在意識もそれよりも高い次元で、観察できます。人間の意識は、そうした「考えている」という実体を自覚することでその上のメタ認識レベルの意識が産み出せるようにできています。だから、わたくしの意識に特有のことを述べているのではなく、かなり人間の意識一般の仕組みについて述べているのだろうと思っています。

学問体系を考えるときに、マルクス『資本論』とデカルト『科学の方法 四つの規則』そしてユークリッド『原論』に体系としての相同性が見えてきました。これら二つの異分野の学問は、学の体系としては演繹的体系という共通の祖先をもっているということ。もっと端的に言うと、経済学の学としての体系が見えたということです。それは次の課題を生みだしました。マルクスを超える経済学、限界を向かえている株式会社形態での資本主義を超える公理は何かという問題、つまり、アダムスミス『国富論』『道徳感情論』やディビッド・リカード『経済学及び課税の原理』、そして近代経済学を越えられる新しい経済学の公理は何かという問題に置き換えられます。

マルクスの経済学の公理には「工場労働」が措定されています。その淵源は奴隷労働なのです。したがって、マルクスにとっては労働は忌避すべきものとなります。そして同時に職人仕事は『資本論』の対象外となってしまいます。

日本にもドイツにも職人文化があります。ドイツにはマイスター制度という制度まであります。職人仕事という価値観が日本経済の奥底を流れています。だから、工場労働ですら、日本では職人仕事化してしまいます。オフィスワークも新幹線の車内清掃作業も職人仕事という点から見ると同じことです。あたらしい経済学の芽をわたしはそこに見ています。

11月中には故郷を離れて、東京へ戻りますが、ライフワークに整理をつけるつもりです。必要な情報と経験は20年以上も前に潜在脳で溶け合っています。酒造りと一緒ですね、発酵と数十年の熟成期間が必要でした。(笑)

<余談-1:チョムスキーとデカルト>

チョムスキーはデカルトの信奉者です。チョムスキーは普遍文法を考える際にデカルト『方法序説』の科学の方法四つの規則を適用しています。これはわたしと同じです。わたしはさらにユークリッド『原論』との相同性も見ています。わたしは、数学を教える際に、デカルトの科学の方法「四つの規則」を適用して教えています。

チョムスキーとなんとなく相性がいいと思っていましたが、いま理由がわかりました。方法論で共通していたのです。デカルト『方法序説』という共通の祖先(=原型:思索のタイプ)をもっているようです。

*#3509より引用

==========================

<デカルト 科学の四つの規則>まだ若かった頃(ラ・フェーレシュ学院時代)、哲学の諸部門のうちでは論理学を、数学のうちでは幾何学者の解析と代数を、少し熱心に学んだ。この三つの技術ないし学問は、わたしの計画にきっと何か力を与えてくれると思われたのだ。しかし、それらを検討して次のことに気がついた。ます論理学は、その三段論法も他の大部分の教則も、道のことを学ぶのに役立つのではなく、むしろ、既知のことを他人に説明したり、そればかりか、ルルスの術のように、知らないことを何の判断も加えず語るのに役立つだけだ。実際、論理学は、いかにも真実で有益なたくさんの規則を含んではいるが、なかには有害だったり、余計だったりするものが多くまじっていて、それらを選り分けるのは、まだ、下削りもしていない大理石の塊からダイアナやミネルヴァの像を彫り出すのと同じくらい難しい。次に古代人の解析と現代人の代数は、両者とも、ひどく抽象的で何の役にも立たないことだけに用いられている。そのうえ解析はつねに図形の考に縛りつけられているので、知性を働かせると、想像力をひどく疲れさせてしまう。そして代数では、ある種の規則とある種の記号にやたらとらわれてきたので、精神を培う学問どころか、かえって、精神を混乱に陥れる、錯雑で不明瞭な術になってしまった。以上の理由でわたしは、この三つの学問(代数学・幾何学・論理学)の長所を含みながら、その欠点を免れている何か他の方法を探究しなければと考えた。法律の数がやたらに多いと、しばしば悪徳に口実を与えるので、国家は、ごくわずかの法律が遵守されるときのほうがずっとよく統治される。同じように、論理学を構成しているおびただしい規則の代わりに、一度たりともそれから外れまいという、堅い不変の決心をするなら、次の四つの規則で十分だと信じた。 第一は、わたしが明証的に真であると認めるのでなければ、どんなことも真として受け入れないことだった。言い換えれば、注意ぶかく速断と偏見を避けること、そして疑いをさしはさむ余地のまったくないほど明晰かつ判明に精神に現れるもの以外は、なにもわたしの判断の中に含めないこと。 第二は、わたしが検討する難問の一つ一つを、できるだけ多くの、しかも問題をよりよく解くために必要なだけの小部分に分割すること。 第三に、わたしの思考を順序に従って導くこと。そこでは、もっとも単純でもっとも認識しやすいものから始めて、少しずつ、階段を昇るようにして、もっとも複雑なものの認識まで昇っていき、自然のままでは互いに前後の順序がつかないものの間にさえも順序を想定して進むこと。

そして最後は、すべての場合に、完全な枚挙と全体にわたる見直しをして、なにも見落とさなかったと確信すること。

きわめて単純で容易な、推論の長い連鎖は、幾何学者たちがつねづね用いてどんなに難しい証明も完成する。それはわたしたちに次のことを思い描く機会をあたえてくれた。人間が認識しうるすべてのことがらは、同じやり方でつながり合っている、真でないいかなるものも真として受け入れることなく、一つのことから他のことを演繹するのに必要な順序をつねに守りさえすれば、どんなに遠く離れたものにも結局は到達できるし、どんなにはなれたものでも発見できる、と。それに、どれから始めるべきかを探すのに、わたしはたいして苦労しなかった。もっとも単純で、もっとも認識しやすいものから始めるべきだとすでに知っていたからだ。そしてそれまで学問で真理を探究してきたすべての人々のうちで、何らかの証明(つまり、いくつかの確実で明証的な論拠)を見出したのは数学者だけであったことを考えて、わたしはこれらの数学者が検討したのと同じ問題から始めるべきだと少しも疑わなかった。

デカルト『方法序説』 p.27(ワイド版岩波文庫180) *重要な語と文章は、要点を見やすくするため四角い枠で囲むかアンダーラインを引いた。

==========================

(4)単純なものから複雑なものへ=順序の想定

より単純なものから複雑なものへという順序を想定することは知識の整理にとって大切なことです。科学の方法四つの規則の第三がそうした方法(=上向法)を示唆しています。学問においてはもっとも大事なことなのですが、これはまた別の機会に書きます。

「資本論と21世紀の経済学」というカテゴリーが弊ブログにありますが、経済学に関してはそこに書き溜めてあります。

生徒から質問のある都度、こうした4つの観点から具体的に繰り返し説明しています。数学を通じて、普遍的な学問のやり方を教えているつもりです。

数学は他のさまざまな学問に深く関わっています。成績上位生は数学の勉強を通じて学問全般に視野を広げる努力をしてください。

<余談-2:ビリヤードの三人の先生>

ビリヤードは小学生の時から高校生まで、昭和天皇のビリヤードコーチだった吉岡先生の技を毎年目の前で見る機会がありました。東京へ行ってからは、平成天皇のビリヤードコーチだったスリークッション世界チャンピオンの小林先生に数年常連会の一員として、図面を描いていって何度か質問に答えていただきました。小林先生の後は皇族のビリヤードコーチは町田正先生に変わりました。その町田正先生のお父さんが八王子でビリヤード店を営んでいたので、SRL八王子ラボ勤務の時に、何度も通いました。プロ用のトレーニングメニューを惜しげもなく伝えてくれました。そこには素振り用の鉄のキューがありました。マッセ練習用の特注の小さなテーブルも。町田正さんのL字マッセは世界で彼しかできない技ですが、鉄のキュ―を使った素振りと、特注のマッセトレーニング用のテーブルがないと修得できない技です。町田正さんと3ゲームだけ、ボークライン・ゲームをしたことがあります。ボークラインの日本チャンピオンですから、散々な負け方をしましたが、目の前で彼の技をしっかり見ました。技を見て、何度も繰り返して自分のものにできなければそれは才能がないのです。坦々とトレーニングを積むうちにコツがわかってきます。何百回も何千回もやっているうちに自然にわかってきます。大工さんの徒弟修業と一緒です。親方の仕事を見て、何度も何度も試してみて、遂にはコピーできなければそれだけの人です。それはそれでいい。一心不乱に取り組む人だけがマスターできます。わたしにはとてもできませんでした。

何が言いたかったのかというと、ビリヤードでも、日本のトップレベルの3人の先生に教えを乞う機会に恵まれたということ。幸運の持ち主です。(笑) この三人の先生に習う機会のあった人は他にはいないでしょう。吉岡先生も小林先生も町田正先生のお父さんも、皆さんとても親切にしてくれました。どういうわけかお会いしてすぐにそうなったのです。理由はキューの切れがよかったからではないかと思います。一流のプロはそういうところを見抜いてくれていた。これは天性のものです、自惚れかな?

吉岡先生、19歳の時に彼女と札幌駅前の大通りを歩いていたら、「としぼー」と大きな声で呼ばれたので振り向くと、にこにこして、肩を叩いて「献血していけ」とおっしゃる。ライオンズクラブで献血の呼びかけをしていました。もちろん、否やはありませんからすぐに献血しました。そのときの献血手帳は東京の親戚のおじさんが神田駿河台の日大病院で癌の手術をするときに役に立ちました。

すばらしい先生たちに出遭えるように天が采配を振るっていてくれていたのではないかと勘違いしそうです。生徒達にそういう先生であるのかと問われたら、そうありたいと答えるのみ。

にほんブログ村

#4761 unlearnとは?:当たり前のことのようです June 4, 2022 [5.1 脳の使い方]

unlearnとは学ばないことではなく、かいつまんで言うと、いままで学んできた思考の枠組みをいったん外して物事を観察・分析・総合してみることである。柳川さんの解説によれば「detox(解毒)」とも言い換えられる。

unlearnの必要度を測るための六項目を挙げていた。

① 何か決まった口癖がある

② 最近ワクワクすることが減った

③ 周囲の人との対話が毎月同じような話題ばかり

④ 仕事は別分野の学びをしていない

⑤ どんなことにも、そんなことあたりまえと思いがち

⑥ すごい成果を上げた人は自分とは別世界の人だと思う

何項目か思い当たる人は、たとえば、別メニューのランチを食べてみるとか、お店を変えてみるという風なことを繰り返してみる、つまり自分のいままでの行動パターンを変えてみる、発想を変えてみるとよいそうだ。

根室の子どもたちの学力問題や根室の地元企業の経営改善も同じことがいえるだろう。

辞書を見たらちゃんと載ってました。辞書はCALDです。

(いつもの何かをするときのありきたりの方法を忘れる努力をして、その結果新しい方法を知ることができたり、何かもっとよい方法を知ること。)

当たり前のことですから、いままでの生き方にいくらでも見つかりそうです。unlearnという観点からサラリーマン人生を振り返ってみます。

仕事では前任者のそれを引き継ぐと、1年以内に根底から実務を変えていました。システム開発がらみが多かった。そうでないのもありますが、前任者の仕事のスタイルをそのまま1年間やるということは一度もありませんでした。社内では誰もやったことのないプロジェクト仕事が多かったということも、参考にするモノがないのでunlearnスタイルにならざるを得なかった理由かもしれません。

つねにlearningはしていましたよ。仕事に関係のあることも、ないことも、好奇心の赴くままでしたね。紳士服の製造卸の零細企業が社会人のスタートでした。英語版のメンズウェアとドイツのファッション雑誌がバックナンバーが揃って会社にあったので、担当は経理なのに、読みふけってました。40代半ばの社長はそれを見て、生地屋の営業が来るとわたしに反物を選ばせました。8㎝の正方形くらいの生地見本を指で触ってもんでみて肌触りを確かめます、小さな布からスーツになったときの全体像をイメージします。特に自分が着てみたいと思う生地は裁断師のUさんへ伝えます。いい縫製工場へ出してくれます。製造原価で購入できましたから、定価の4割でした。

ヤング向けのスーツの企画を全部任せるのは社長は冒険だったでしょうね、営業担当は飛ぶように売れるので大喜びです。セールストークも大事ですが、いいものをもって行ったら他社を抑えて優先的に買ってもらえます。ドイツのファッション雑誌を見ていたら、2年遅れでドイツの流行に乗っていればいいことがわかりました。団塊世代が就職して紳士服市場が拡大したので、団塊世代に属しているわたしのセンスがたまたまぴったりだったのでしょう。自分が着たいと思う生地を選んで生産してもらいました。着道楽でした。3年間の間に裁断師の人から工場の品質向上の指導方法、型紙の制作に関すること、鋏の研ぎ方、中間プレスの重要性、下職の選び方などたくさん教えてもらいました。会社の業績がぐんと良くなったのでかわいがっていろんなことを教えてくれました。

年配もので不良在庫が山のようにありましたが、ヤング向けのいい製品があると取引先の小売店は一緒に買ってくれますから営業の2人が大喜びです。モノがよければ見せただけで買ってくれます。お店もヤング向けの流行の商品は店を明るくするし、利益も大きくなります。捨てるしかなかった年配向けの不良在庫のスーツがお金に換わったのですから、社長も大喜び。そこそこ給料アップしてくれました。

終戦後は作れば売れたのです、ところが40歳半ばになってそういう固定観念での企画は通用しなくなりました。人間40代半ばになるとunlearnができないのです。そういう時にたまたまいくつかの手違いで、結婚式を挙げるのに無職ではいけないので、2年くらいの腰掛のつもりである税理士事務所の紹介で就職しました。面白かった。3年勤めて大学院へ戻りました。

渋谷の進学塾の専任講師をしながら、自前で大学院で勉強しました。修士論文を書いて卒業、どうしようかなと考えて、経理のスキルがあるので、新聞募集で応募、すぐに決まりました。森英恵の青山の本社で社長面接、ニュヨーク支店勤務かVividと婦人服の子会社を任せるか検討するので少し待ってもらいたいと言われて、その帰りにもう一つ応募していた産業用エレクトロニクスの会社の方へ断りの電話を入れたら、総務・経理担当役員が社長にあっていけというんです。社長は慶応大学大学院経済学研究科の出身なので、とにかく日本橋人形町の本社まできて会っていけと。電話を切って青山の森英恵の本社ビルから日本橋人形町へ向かい、すぐに総務経理担当役員に会いました。社長室へ行く前に社内を案内してくれました。技術部にマイクロ波計測器と制御用の高級パソコン(1978年当時200万円程度の価格)がごろごろしていました。眼がそちらへ行ってしまったのです。機械には弱いのです、目がないという意味ですよ。いじってみたいと思ってしまいました。社長の関周さんと社長室で20分ほどお話させてもらって、結局森英恵の方は辞退したのです。

とりあえず経理部採用で取締役直属スタッフ、予算管理と資金管理を任されました。1週間後に社運をかけた6つのプロジェクトを社長が公表、その内の5つを任されました。びっくりです。経営分析・経営業績評価システムモデルを作るために、3週間ほど毎日電卓を朝から晩まで叩いていたら、入社1か月後に社長が米国出張の折に、HP67を購入して、朝出社するとわたしの机の上にあるんです。社長秘書に聞いたら「社長がebisuさんにって仰ってました」、プログラムのできるヒューレッドパッカード社製のキャリュキュレータでした当時の価格で11万円でした。さっそく400頁ある英文マニュアル2冊を読んで、経営分析・経営業績評価用モデル・システムを作り、毎月経営分析レポートを役員向けにだして、経営会議で説明、具体的な経営改善提案をしてました。やるのはやはり自分でした。(笑)

2か月目にはHP97が机の上にありました。HPのプログラマブル・キャリキュレータを使いだしてから、それまで1日かかった計算が30分で終わりました。プログラミングが済んでいますから、データを入力して、プリントアウトし、入力データを一つずつチェックしてチェックマークを付けていけば、あとはファンクションキーを押せば、必要な25項目のデータが自動的に計算され、各指標ごとの偏差値と、偏差値の平均値が5つの指標群ごとにプリントされます。それをもとに手書きでレーダチャートを描いてました。2代目の計算機はプリンターのついた機種で22万円の高級機でした。朝机の上においてありました、社長も同じものを使っていましたが、新品に見えます。米国出張でまた買ってきてくれたのです。

そのステップがあったので、今度は社内に導入されていた三菱電機のオフコンのプログラムをいじってみようと思いました。プロジェクトの一つ、電算化委員会の仕事もわたしにお任せでしたから、管理はわたしに任されていたので勝手にいじれました。3日間のプログラム講習で12ケタの数字で構成されたプログラム言語でした。最初の3ケタのブロックがコマンドで、あとの3つの3ケタのブロックはアドレスでした。ダイレクトアドレッシングの原始的な言語のCOOLをマスター。ほしい帳票を自分でプログラミングしてプリントアウト。プログラミングに夢中でした。この事務用言語では統計計算は無理でしたから、数値計算は相変わらずHP社の計算機を使っていました。システム開発関係の専門書は30冊ほどは読みました。learningは徹底的にやります。その上でunlearnです。外国為替の専門書も輸入業務に関する専門書も。会計情報システムに関する当時最新の本は翻訳がないので原書で読みました。管理会計に関する本は関周さんが800頁ほどの分厚い本を買ってきてくれました。朝、机の上にあるんです。要するに読めってこと。会計学や原価計算は高校時代から自分の専門分野なので内容は承知していますから、読むのは苦労はありません。好奇心でどんどん読みました。そして実務ですぐに使ってました。社長が買ってくるのはペーパーバックの本ではなくて、ハードカバーの高いほうでした。リターンコミッションで為替管理上日本へ持ち帰れないお金が米国にたまっていたので、使い道に困っていたのでしょうね。気前がよかった。でも、入社したばかりの社員の特別待遇はあまりよくありません。HP計算機のお陰で、仕事は3倍くらいできるようになりました。5つもプロジェクトを背負って、メンバーは役員がほとんど、部長が3名、課長が2名でした。実務部隊は当然私だけ。自分でやって、問題点を分析し、解決案を提案し、そしてそれを実行するのもわたしでした。独り芝居を5つ同時にやっていましたね。

納期管理と為替管理用と円定価表のために別のオフコンを導入、今度はコンパイラー言語、RPG-2に似た言語で、progress-2と言ったかな。これもプログラムをマスター。外部設計と実務設計は自分でやり、オービックの担当SEの芹沢さんが内部設計担当、彼はオービックのトップレベルのSEでしたから、技術が盗めます、愉しい開発でした。円定価表は営業課長の遠藤さんとの共同作業。利益重点営業委員会だけわたしの担当ではなくて遠藤さんの担当でした。彼が営業は時間の半分を見積書作成に費やしている、それぞれが仕入先と納期に関するメールのやり取りをして営業効率が悪いと問題点をわたしの相談してきました。システム化するしかないので協力してほしいと。日本電気横浜工場と府中市の分倍河原工場で同じマイクロ波計測器を納入しているのに価格が違うとクレームがついていました。東京営業所と横浜営業所の担当者の間で相談がなくバラバラに見積書を作って出していたのです。クレームは当然のことでした。同じ定価表で仕事すればあとは値引き率だけです。大きな問題がありました。受注時に定価を決めても円安になったら1000万円のマイクロ波計測器や時間周波数標準機は仕入れ価格が1200万円になったりします。為替レートが動くからです。大赤字になります。それで、円定価レートと仕入レートと為替予約レートを連動することで、為替差損のでないシステムを創りました。常に為替差益が2%でます。当時の輸入商社では初の画期的なシステムでした。オービックの芹沢さん、自分のところのユーザーだけで20社ほど販売できそうだと言ってました。輸入商社をやめて2週間ほどしてから「オービックへ移って一緒に仕事しませんか」と電話をもらいました。オービックの本社は三井ビル化住友三角ビルで、NSビルとは300mくらいしか離れていませんでした。その受注時の円定価レートと、仕入時のレートと決済時のレートの連動システムを利用して、競合製品のない製品を中心に売上高粗利益率をアップして、平均値で27%から42%へもっていきました。営業は見積書を作る時間が1/10以下になったので、営業の生産性が1.5倍ほどになりました。150人の規模の会社の粗利益は6億円アップ。上場が夢でなくなりました。利益の三分割方式をオーナー社長に納得してもらったので、1/3は内部留保に、1/3は配当に、1/3は社員のボーナスに配分しました。賞与がアップして安定したので社員は「これで家のローンが組める」と喜んでいましたね。

社長の関周さん、コンピュータシステム開発なんてしたことのない私によく任せてくれました。慶応大学経済学研究科修士課程卒業なので、理論経済学を専攻して簿記1級なんて人材はそうはいないので社運をかける大冒険してくれたのでしょう。感謝してます。6年間仕事しましたが、実績のない中途採用社員に、社運をかけたプロジェクトをこれほどたくさん任せてくれる社長は滅多にいませんから、恵まれてました。思う存分仕事してました。

別々に開発した三つのシステムと経理システムを統合することになり、そちらもわたしの担当になりました。その統合システム開発の途中で社長の大学時代のご友人(IBM以外の米国コンピュータメーカのPOSシステムの営業担当)が関わってきたので、問題が生じました。以下月間かけて関係部門からヒアリングしたレポートを見せてもらいました。あまりお粗末なので調べたら、POSの営業だっただけでシステム開発経験がないのです。どちらがメインかわからないような体制では仕事がうまくいくはずがありません。船頭が2人の仕事は御免でした。一度目は電算化推進委員会のメンバーを集めて、全員一致で手を引いてもらうように社長へ申し入れをしました。しかし、また会社に来て社長と打ち合わせをしていました。面倒くさくなって自由にやりたかったので、職を辞しました。「わたしは手を引きますので、友人の方に任せておやりください」。皆さん送別会を盛大に開いてくれました。社長と総務課長だけが来ていませんでした。他の役員のみなさんはいらっしゃってました。6年間の仕事を認めてくれてましたから。お二人の部長さん、やめて2週間くらいしてから具体的な社名を出して課長職で就職を斡旋できると仰ってくれましたが、やめた翌日からSRLで仕事していたので、「ご心配かけましたが、決まってもう働いています」とお伝えしたら、「そうだろうな」と電話の向こうで笑っていました。

東北大学の助教授が顧問になっていて、毎月営業担当者と技術部員向けに勉強会を開催していました。マイクロ波測定器の測定原理やミリ波の測定原理などの講習会でした。一度も欠席しないで営業担当者や技術部員と学びました。お陰でそちらに強い人脈ができました。毎月のように海外50社の産業用・軍事用エレクトロニクス・メーカーが新製品を発表していましたから、それぞれエンジニアが説明に来ます。そちらの説明会にも欠かさず出ていたので、「門前の小僧習わぬ経を読む」ようになっていました。ディテクターとコンピュータ処理部とインタフェイスでできているんです。わたしはデータ処理部や機器制御部のコンピュータを中心に理解すればよかった。ディテクトする周波数帯域が違うだけで、基本構成はみんな一緒なのです。この計測器の技術的知識の蓄積がSRLへ転職してから思わぬところで威力を発揮しました。ひょんなことから購買課へ異動することになって、当時世界最先端の臨床監査ラボだったSRL八王子ラボの機器を全部見ました。そして分類・整理して固定資産管理システムを投資まで含めた画期的なものに作り直しました。職権を利用してメーカーと検査機器の共同開発や新製品を市場へ出す前のテスト調整をSRLの検査部でやるような調整を勝手にやってました。誰もそんな指示は出せませんから、自由にやってました。栄研化学のLX3000だったかな、市場へ出す前に数か月間テストしました。契約書類を整えたいと申し入れがあったときに、「上場準備中なんだ」と営業担当者に告げると、顔色が変わって「どうして知っているんです?社外秘なんです」、それで一つだけ相談に乗ってあげました。そうしたら、お礼に開発中の大型検査機にの話が入ってきました。ビーズ凝集反応を利用した酵素標識した検査薬と大型検査機の開発情報でした。市場に出す前にSRLでテストをやる提案をしました。現場と調整をして半年間のテストが始まりました。すぐにトラブルに見舞われました。再現性に問題がありました。現場は使い物にならないと怒っています。栄研化学の側も対応が悪いようなので、介入しました。そのまま市場に出したらトラブル続出で普及しなかったかもしれません。半年間独占使用の条件を付けていたので、うまくいったらSRLの営業にも独占販売ですからメリットが大きかったのです。酵素標識のビーズコーティング検査試薬だったので、RI法に比べて3ケタほど精度がいいのです。朝立ち上げると再現性が悪くて、一時間ほど使い物にならない、間に入って技術的な調整指示ができました。輸入商社でさまざまな種類の世界最先端の産業用理化学機器を学んできたからできましたね。どこで学んだことが生きるかわかるわけがありません。その時その時を一生懸命にやったらいいだけです。いつでもunlearnです。虚心にモノを見る、そして考え、思いついたことを試してみる、そしてまたまっさらに戻って考える、それだけでいい。

セキテクノトロンは2010年頃に業績不振で上場廃止になっています。3代目の東大卒の社長のときに他の会社へ吸収合併されたようです。初代はスタンフォード大学卒で、HP社のヒュ—レットやパッカードと友人でした。それでHP社の総代理店としてスタートしています。2代目は慶応大学大学院経済学研究科卒でした。

社員持ち株会で株をもっていた社員がかわいそうです。経営者の責任って思いですね。

関周さんに名ばかりの上司である部長(1年間で一度も仕事の指示をされたことがありませんでした。質量分析器などの分野の営業部長でシステム開発の知識ゼロでしたから誰も担当できる管理職がいなく兼務だったのです)経由で辞職届を出した後で、一月半の引継ぎ期間中に1日休みをいただいて、リクルート社の中途採用斡旋を利用しました。試験を受けて7段階で最高の評価、35歳の時に偏差値72でした。担当した方から、「3年後にまたおいで、これだけの実務経験を積むと頭が固くなって偏差値は下がるのが普通ですが、あなたの場合はさらにパワーアップしていると思うので、興味があります」、unlearnスタイルで仕事してきたことをしっかり見抜いていました。転職のつもりがなくても自分の実力の評価を兼ねてリクルートを再訪したらいいとススメてくれました。一番いい企業からの求人ファイルがオープンになりました。外資の半導体メーカー(フェアチャイルド・セミコンダクター・ジャパン)の経理マネジャーが一番給料が高かった。1984年で800万円でした。プレジデント社もファイルの中にあったのでどんな企業家興味津々で赤坂の本社へ伺いました。知的な女性社員が多かった。一番業績がよかったのはSRLでした。本社は新宿西口日生ビル、30階建ての超高層ビルの22階でした。オフィスは一番きれいでしたね。一度は超高層で仕事するのもいいな、そう思いました。そういう経緯で臨床検査最大手のSRLへは東証2部上場準備要員として雇われました。上場準備のために一番最後に採用になったのがわたしでした。1984年に350億円の予算編成と管理を任されました。2月1日に入社して、3月には経営統合システム開発を任されました。会計システムと支払いシステムそして固定資産管理システム開発、各システム間インターフェイス仕様書の作成がわたしの仕事でした。8か月で全部終了しています、ノートラブル、テストデータまで自作してます。富士通の当時最大規模の汎用大型機を使うことになっていました。システム開発予算も10倍ほどでしたね。売掛金管理システム、購買在庫管理システム、原価計算システムがそれぞれチームで別々に開発がスタートしていました。経理部のチームが一番遅れていました。全部で4つのシステムで統合システムになっていましたが、だれもこれら4つの分野に詳しい人はいません。ユーザー側の担当者はコンピュータシステム開発経験がありませんでした。プログラミングもできないのに外部設計書なんて書けるわけがありませんし、あたらしいコンピュータ処理を前提とした実務設計もできるはずがないのはあたりまえでした。3月にチーム全部の打ち合わせがあったときに、インタフェイス仕様が問題になりました。どのチームもできないと匙を投げています。やってほしいと各チームから要望が出たので引き受けました。一週間後にインターフェイス仕様書を書き上げて各チームにこれでやるように指示しました。あれから38年たちますが、いまもインターフェイス仕様だけは当時のままでしょうね。複数の分野の専門知識と経験がなければできないのです。

固定資産システム開発が難易度が高かった。八王子市役所へ固定資産税の申告をするのに10cmほどもある固定資産台帳を申告書に手書きで写していました。1月と2月の2か月間アルバイトを3人雇ってやっていました。固定資産実地棚卸実務がいい加減で、記載事項がミスだらけでした。たとえば、孵卵器は腐乱機、インキュベーター、恒温槽、フランキーなどと表記されていましたので、担当を引き受けてすぐに本社と八王子ラボの固定資産を実地棚卸して現物を確認、記載ミスを訂正しました。そして分類コードを作りました。冷蔵庫なら4度C、-20度C、-45度C、-85度C,-150度Cに分類しました。そのおかげで―85度の冷凍庫がどの部署に何台あるかすぐにわかるようになりました。もう一つの問題は減価償却予算がでたらめで、毎年1億円以上の誤差が出ていて、担当証券会社から精度が悪いので上場審査で引っかかるというのです、経理担当役員の岩本さん困っていました。「ebisu、なんとかせいや」(笑) それで投資予算を固定資産管理システムに付け加えました。そのデータをもとに減価償却費予算をコンピュータで計算したのです。誤差は2000万円以下になりました。上場審査場の大きな問題の一つが解決しました。ああ、2か月4人かかっていた固定資産税の申告書は八王子市役所に電話して、そちらのフォーマットで出力するのでプリントアウトの提出に変えてもらいたいと交渉したら、OKの即答。初めてのケースだったかもしれません。こうして固定資産税申告書の手書き作業は消滅しました。八王子ラボの第二ラボ建物の1/3くらいは日野市なので、日野市役所にも電話で交渉したら、「それくらいなら、八王子市役所へ申告してくれて結構です」との返事。日野市には富士通ファナックや桜カラー、日野自動車などの有力企業の工場があるので、裕福だったのでしょうね。

従来のやり方にとらわれない事例はシステム開発だけではありません、他にもあります。

予算編成と管理も任されていたので、大きな費目を選んでコストカットを提案しました。一番大きい費目は材料費、検査試薬代でした。売上の25%程度を占めていました。それと複写費です。営業所やラボなど別々の契約になっていたので、機器はゼロックスに統一、ゼロックス本社と1億円を超えている複写費を3000万円カットできると提案。総務が自分でやると言ったのでお任せ。ゼロックス本社から役員が来て交渉におじてくれました。予定通りコストカット。試薬代は購買課長が不可能だというので、管理部門担当副社長の矢口さん(富士銀行から、ルく軍士官学校と海軍兵学校の両方に合格し海軍兵学校卒、戦後東大に入り直した人、受験勉強のエキスパートでした)が「ebisu、言い出しっぺのお前がやれ」との指示。価格交渉プロジェクトチームを作ってくれました。

検査試薬の卸会社は10%のマージンしかないので、卸問屋と交渉するのは無理・無駄。購買課長は今までの経験にとらわれていました。世界中の大手製薬メーカと直接交渉の段取りをつけて、SRL本社に来てもらい、次々にこちらの要求20%カットを飲んでもらいました。向こうは営業担当役員が来ますから、こちらも管理部門担当の常務が対応します。わたしが横に控えて要求事項を説明します。ようするにいままで相手の言い値が購入していたので、高すぎたのです。交渉が終わると、味を占めた副社長はわたしを購買課へ異動させました。話が違う。(笑) お陰で3年間で60億円を超えるコストカットをしています。

(副社長には大きな貸しができました。そのあとでも一度東北の関係会社がらみで、貸しが増えました。助けてあげました。その会社から手を引くときに、わたしと交替で派遣した役員の報告を聞くときに、同席させました。彼が応接室を出ていった後で、谷口副社長は「いま聞いた報告はどこまで本当の話なんだ?」とわたしに聞くのです。谷口さんは知っていましたよ、だから私に同席させて牽制させていたのです。別チャンネルで聞いて知っている話を、そのままお伝えしました。そのあと新しく社長になった近藤さんと相談したでしょうね。完全に手を引きました。手を引くという方針は創業社長の藤田さんが決めたことです。近藤さんがそれを引き継いで資本提携を解消したということなのでしょう。交替で派遣した3人には赤字の会社を黒字にするようなスキルは何もありませんでしたから、創業社長の藤田さんの出向人事を見て手を引くつもりなことはすぐに読めました。赤字が増えるので資本提携解消へもっていけばいいだけのことです。東北の臨床検査会社を助けてあげたかった。社員が150人ほどいましたから。SRLをやめて東北の会社へ移籍して救う方法はありました。生産性を2倍にアップする基幹業務システムとラボシステムはSRL千葉ラボで実験済みでした。20億円台の臨床検査会社を数年で売上100億円を超える規模にはできたでしょう。売上高経常歴率も15%くらいにもっていける、そんな程度の経営力は当時ありました。株式上場して増資割り当てオプションで10-20億円くらいは儲けることができたでしょうね。でも興味がありませんでした。仕事が簡単すぎたからです。業界ナンバーワンのSRLでしかできない仕事がたくさんありました。欲が深かったのかもしれません。)

ファルマシアがマルチアレルゲンの試薬で値引き交渉に頑強に抵抗しましたが、日本支社長に「2割カットを受け入れたら、売上は爆発的に伸びる、SRLの営業が拡販するので、値引きしてみたらいい、ダメなら来年の価格交渉で元の仕入価格に戻してあげます」といったらしぶしぶ受け入れました。SRL分だけで10倍以上になったので、市場の認知度が上がってしまいました。ファルマシア・ジャパンは売上を大きく伸ばして、日本支社長はご栄転でした。それ以降、ファルマシアはとっても協力的でした。傘下のLKB事業部が96チャンネルの液体シンチレーションカウンターを開発したときには、真っ先に連絡をくれたので、2台すぐに導入しました。紙フィルター方式の96チャンネルですから、時間当たりの処理量は192倍以上になりました。それまでバアアル(ガラス瓶)に試料をいれて一列にガチャガチャと読みこんでいたので、天井までバイアルが積んであり、検査担当者が地震がきたら崩れてきそうで怖いと言ってました。紙フィルター方式の液体シンチレーションカウンター導入で検査室はガラガラになりました。危険な瓶の山はゼロ。自動分注機とセットで運用したので、生産性が300倍ほどになったのではないでしょうか。

購買システムにはいくつか不具合があったのでそれの手直しをすると同時に、機器担当となり、メーカーと検査機器の共同開発やSRL仕様での機器開発を要請しました。100本ラックがSRLの社内仕様で、同時に業界の標準仕様になっていました。フランス政府がPSS社のPCR自動検査機を大量導入しましたが社長の田島さんはアドバンテック東洋という企業の営業マンで、SRL御用達の分注機メーカーでした。すぐに独立してずいぶん大きな会社になりましたね。なかなかやり手でした。(笑)

ファルマシア・LKB事業部の製品はデザインがいい、RIガンマカウンターをSRL仕様で造ってもらいました。そのまま日本市場で売れるから、カタログに載せることも勧めました。1台入れたら、それまでアロカ社(日本無線の子会社だったかな?)のRIガンマカウンターがいかにもダサい。数年たってから検査室を見たら、7台全部ファルマシア・LKB社製のガンマカウンターになっていました。ラボ見学希望者が多いので性能とともにデザインも大事なのです。ウィルス検査室の蛍光顕微鏡はオリンパスやニコン製品もありましたが、全部ツァイス社製品に変えました。電子天秤は各検査室で使っているので、異動しても同じ電子天秤ならマニュアルを読まずにすみます。世界ナンバーワンのメトラー社の製品に統一しました。メトラーに電話して、八王子ラボの電子天秤はメトラー社のモノを標準品にするという条件で、特別な価格をだしてもらいました。島津製作所の電子天秤と購入価格がほとんど一緒でしたね。

染色体画像解析装置はニコン子会社のニレコ社と共同開発してましたが、1時間1検体しか処理できないので、根本的な問題アリと感じて、開発にストップをかけました。いくつかの副所長案件で暗礁に乗り上げた開発が、実地棚卸の時に見つけたからです。検査現場で聞くと「副所長がやった開発で使い物にならない」と言ってました。全部お咎めなしで廃棄処分をするので、申請書を書いてもってくるように伝えたので、現場はホッとした顔をしていました。平社員のわたしの権限はとても大きかった。経理担当役員で経理部長の岩本さんと管理担当役員の谷口専務はラボのことはわからないので、わたしの決定はそのまま彼らの決定になっていたのです。予算管理の責任者をしていたので、そういうことが自由にできました。

購買課は担当者ごとにカタログを自分の机の中に保管していたので、誰かが休むと鍵がかかっていて型録を閲覧できません。大きな本棚を設置し、カタログを試薬、検査機器、消耗品、備品などに分類して、穴をあけて8㎝のファイルにとじ込みました。これで、誰が休んでも検査現場からの問い合わせに答えられます。

購買の次は学術開発本部でした。担当取締役の突然のスカウトに応じました。システム化しているので手が空きますから、仕事時間の半部は2回の図書室で海外の科学雑誌と医学専門誌を読み漁れます。自席でチョムスキーの『knowledge of Language』を読んでいたら、学術開発本部担当役員の石神さんが通りかかって、「何読んでいるんだ?」と本を手にしてみました。彼が2階の席に戻ってすぐに電話がありました。「俺のところに異動して仕事しないか?」、お誘いでした。OKしました。

開発部は製薬メーカーと検査試薬の共同開発してましたが、5人のメンバーはそれぞれ自分のやり方でてんでんばらばら。担当役員で移動してきた石神さんはマネジメントに困っていました。わたしも検査試薬の共同開発を二つ(DPC社Ⅳ型コラーゲンと塩野義製薬の膵癌マーカー)担当することになったので、PERTチャートを使って、共同開発手順を標準化しました。誰がどこまで進んでいるのか一目でわかるようになりました。

学術営業から持ち込まれた沖縄米軍への出生前診断検査、トリプルマーカ―MoM値はシステム側から不可能だという回答があり、わたしの席の向かいに座っていた、米国在住25年の「お年産」が、「ebisuさんならできるでしょ」とニューヨーク州から取り寄せた学術論文をポンとわたしの机の上に置きました。「学術営業の佐藤さん、困っているから助けてあげて」、読んでみたらすぐにシステム部が不可能という理由がわかりました。これもいままでのやり方を前提としたら不可能な仕事でしたね。人種、妊娠週令、体重が検査値計算さんのための変数になっていました。それとデータを読みこんで曲線回帰式を算出しなければなりません。不可能だというはずです。報告依頼書の項目を増やさなくてはいけませんから、大改造になります。異動してきて1か月ほどでしたが、頼まれたので、HP43cを使って曲線回帰式を求めて、プログラミング仕様書を書きました。通常の処理では不可能なので、沖縄営業所にパソコンを置いて、患者の人種、妊娠週令、体重を入力し、検査結果を八王子ラボから送信してもらい、ファイルの結合処理をして検査結果報告書を出すという実務デザインを決めて、関係者に了解をもらい、システム部にはC言語の使えるプログラマーを一人回してもらうように依頼しました。3週間ほどで完成し、沖縄米軍へ説明に行きました。石神取締役と学術営業の佐藤君とシステム部の上野君、そして私。沖縄の司令官にとっても喜んでもらえました。女の兵士が妊娠したら出生前診断検査を受けることが法律で義務付けられていました。違法状態が解消できたのです。三沢基地の仕事がBMLからSRLに変更になりました。沖縄司令官の「配慮」でした。

MoM値は検査データの日本標準をつくるために慶応大学病院産婦人科医から学術営業に協力要請が来ていました。ついででしたから、こちらも片づけました。多変量解析は研究部の古川君に担当してもらい、検査試薬はメーカー2社に「学術研究への協力」という名目で無償提供してもらいました。わたしがいつ購買部長になって戻るか知れないので製薬メーカは全面協力してくれます。もちろん社内協議のために「学術協力」で稟議書を書くように要求してます。検査コストはSRLもち、数年にわたって6000人の妊婦のデータをとったので検査費用は1億円ほどかかっています。データ解析は研究部古川君の担当、彼はしっかりしているのでいい共同研究になりました。白人を100とすると黒人は120でしたから、日本人はその間かと思いきや、多変量解析の結果は130でした。日本人の人種の由来が白人や黒人とは別系統の混血のような気がします。

学術開発本部で仕事していた時はラボ見学対応の仕事もしています。わたしの担当は海外の製薬メーカからのラボ見学希望者への対応でした。部が10個くらい、それぞれ3課くらいあるので、種類が多い。検査項目は3000項目を超えていましたので、解説しながら検査室を回るのはなかなかできない仕事でした、学術開発本部内の学術情報部の3人の担当者の仕事でした。その3人から、購買から移動した私にできるわけがないとクレームを本部長に申し立てたのです。無理ありません。部長の川尻さんはにこにこしてみているだけ。業界6社の臨床検査項目コード検討委員会を業界内だけの者から、学会を交えた日本標準臨床検査項目コード検討委員会へと2回目の会合でひっくり返したのがわたし。1986年に「臨床診断支援システム事業化構想案」を200億円の予算で藤田社長からOKもらってフィジビリティスタディしていたので、その中の10個のプロジェクトの一つが、「臨床検査項目コードの標準化」でした。世界標準コードを制定するつもりでした。それがないと、「臨床診断支援システム」が成り立ちません。インフラの一つでした。川尻さんは当時臨床化学部部長でした。自治医大の櫻林教授(当時助教授)が臨床病理学会の項目コード検討委員会委員長で、臨床科学部の免疫電気泳動の学術顧問だったので、彼女を巻き込んだのです。その成果もあって、臨床化学部長から学術情報部長へ異動になっていました。大手臨床検査センターからそれぞれ学術部門とシステム部門の担当者を委員会に出すことになっていたので、SRL顧問の櫻林郁之助教授が創業社長の藤田へ川尻臨床化学部長の学術部門への異動をお願いしたのだと思います。この臨床病理学会(現在は、日本臨床医学会)の日本標準コードはSRLが事務局となって、2年ごとに保険点数の改定に合わせてインターネットで配布されています。全国の病院がこのコードで動いています。市立根室病院もわたしの掛かりつけ医である岡田優二先生の岡田医院のシステムも例外ではありません。

学術開発本部長の石神さん、「一度ebisuを連れてラボ見学を見せる、そして次にebisuにやらせて、3人がチェックする」という提案をしました。分厚いマニュアル渡されて一緒に回りました。RI部の精度管理システムはヨウ素を標識に使っているので減衰しますから、コンピュータでデータ補正する必要があります。そこだけわたしには目新しかった。わたしはSRLでは管理系システムのNo.1SEでもありますから、解説を聞いて質問をRI部の担当者に二つさせてもらっただけで十分でした。翌日、三人を伴なってユーザーを連れて回りました。染色体画像解析装置の共同開発を断念させ、英国の染色体画像解析装置を導入したときの購買の機器担当ですから、日本電子の営業マンやエジンバラの画像解析装置の開発会社の技術者にもいくつか質問して、なぜ20分で5検体も処理できるのか理解していたので、説明はずっとマシでした。結石の前処理ロボットも、共同開発相手の技術屋さんと一緒に仕事していたので、粉状にした試料を金属のへこんだ穴から引きはがすブレードの形状についてまで詳しいのです。結石の標本箱がどこにあるのかも承知していましたし、なにより検査担当者とそれぞれ仕事を一緒にしていたので、顔見知りです。ほどんどの検査課をフリーパスで出入りできたのはわたしだけでした。リンパ球の表面マーカー検査機器も、担当者とはよく話していたので熟知してました。ラボ見学が終わって、ラボ見学担当の3人へ石神さんは「どうだった、問題あったか?」そう聞いていました。異論のあるはずがありません。彼らは勘違いしていただけなのです。大学病院検査室の見学者から、見学が終わって雑談を始めると、「ところebisuさんはどこの検査部にいらっしゃったのですか?」と質問を受けることがありました。「経営管理や予算管理、システム開発が本職で、検査部で仕事したいと思ったことはありますが、やらせてくれません」、そういうとたいがい絶句します。海外の見学者もそうです。臨床検査技師の資格のないものあるいは薬学関係で学位のないものが、ラボを説明して回るなんてことはとても無理ですから、学位がeconomicsだと説明するとやはり絶句します。逆に、管理部門のエキスパートだとわかると、海外メーカの人は設備一式売ってくれないかという交渉が始まったりします。自動化ラボでは世界一でしたからね。説明聞いて自分の目で見て納得するとそういう要求も出てくるんです。売るくらいなら、SRL・アメリカンを作って、進出します。市場規模が大きいので売上2000億円は固いでしょう。ちまちま日本で競争しているよりもそっちの方がよほど愉しい、そう考えていました。ひそかに人選もね。(笑)

手が足りないときは国内のユーザのラボ見学対応を手伝ってあげました。忙しい時は同じ本部内の助っ人ができたのですから無理する必要ありません。ラボツアーは全部回り、詳細な説明をすると4時間かかりますが、相手の興味に合わせて回るコースを端折ります。2時間くらいに収めていました。

経験に縛られると相手の実力を見誤ります。unlearnで虚心に対応するのがベストでしょう。

そのあと関係会社管理部へ異動し、関係会社の経営分析と業績評価をしますが、これは輸入商社時代に創った経営モデルをEXCELに乗せ換えただけ。5分野、25項目の指標群と総合偏差値で業績評価のできる優れたシステムでした。1992年だったかな。

この経営モデルを使って臨床検査会社の買収と資本提携も担当しました。三井物産から買収した千葉ラボが赤字なので、基幹業務システムとラボシステムを入れ替えて、生産性を2倍以上にアップし、一気に大幅な黒字に持っていくことを目的としてプロジェクトが立ち上がりました。SRL本社関係会社管理部でわたしの担当案件になりました。導入後、事前のシミュレーションを上回る生産性のアップで一気に黒字になりました。

そのあと買収した金沢の臨床検査会社か出資交渉をまとめた東北の臨床検査会社のどちらかへ出向して立て直して来いと藤田社長の特命指示。千葉ラボの方式でやれば簡単でしたが、出向先の社長のプライドを折ることになるので別の方式がないか探しました。千葉ラボのシステムは東北の会社のシステムを導入していたのです。それが悪いとは言いづらかった。本人は自分が臨床検査会社で一番システムに詳しいと思いこんでいましたから。出資交渉の時に、パソコン十数台をつないで、基幹業務システムを開発中でした。ボードをひっくり返して裏を見ていいかと社長のTさんに聞いたら、けげんな顔をしながらOKしてくれたので、ひっくり返しました。「社長、これ販売目的で開発したものですね、マッピングではなくてプリント基板を使っています」、そう指摘したらぎょっとした顔してました。わたしのことを経営管理や経理畑の人間だと思い込んでいたのです。

使用している沖電気製のパソコンもまずかった。罫線が引けないのです。パソコンは1992年にはまだ業務で使えるレベルではありませんでした。千葉ラボで使ったのはデータベースマシンのAS400と別のもう一台でした、ブルグのどこかで言及しています。

社長室に戻り、やんわり開発は中止したほうがいいと告げました。瑕が深くなります。来年の売上についての予測値を話したら、自分の推計と同じだと言って、営業所ごとに線形回帰したデータがEXCELのシートに展開されて集計されているデータを見せてくれました。見ただけでどういう計算したのかは理解できるので説明の必要はありません。それにもぎょっとしてました。「どうやって推計したのですか?」と聞くので、「5年間の決算データとラボを見たらわかります、プロですから」と煙に巻いておきました。それからはわたしの意見をよく聞いてくれました。

仙台のラボに染色体検査部門があり、八王子ラボへ3台導入したのと同じ機種が使われていました。実は日本電子輸入販売の営業マンから、八王子ラボへ納入した後、帝人の臨床検査子会社と東北の臨床検査会社に売れたという情報をつかんでいました。経営が苦しいので検査項目を広げるというのは販売不振のラーメン屋がカレーライスも売るようなもので、経営的にはアウトです。数年前にわたしにはわかっていたことでした。東北は創業社長の藤田さんの、帝人は近藤社長の特命案件でわたしが関わることになりました、1989年に買収しようと思っていましたから、めぐりあわせが不思議です。

SRLは染色体検査市場の8割を握っていましたので、染色体画像解析検査でSRLは需要の多い染色体検査に体制が追い付いていませんでした。受注制限していました。一気に生産量を増やすために東北の臨床検査会社の仙台のラボの染色体課を組み込んでしまば可能です。それで生産性を調査しました。直接責任者からヒアリングしてます。売上高経常利益率が10%を超える案を出向先の社長に伝えて、SRL藤田社長にも案を送付してます。実行段階に入る寸前にSRL本社に呼び戻されて、社長と副社長へ確認したら、「聞いていない」というんです。理由は表情を見てすぐにわかりました。ちゃんとレポートを文書番号を付けて送付しているので、「報告してますよ」と主張できましたし、社長と副社長も反論されると思っていたようです。「事情はわかりました、わたしの勇み足ということですね」と念を押しました。お二人はビックリして顔を見合わせていました。それで、後任を4名送りましたが、藤田社長の腹は資本提携解消でした。メンバーの選択をみてわたしはすぐに藤田さんの意図がわかりました。シノン提携の解消に、浜松町の東芝ビル内のJAFCO本社へ藤田社長と一緒に出向きました。会談決裂するような話を本社のみんなの見えるテーブルでわたしにして、あとは雑談でした。浜松町の駅で降りて歩いている途中で、「ebisuさんの言うとおりにするかな」なんて言うんです。実際の交渉は、相手に圧力をかけるように長い間(ま)をとった話し方でした。JAFCO側は日本で東証1部に2社上場した商業社長の訪問ですから、緊張していました。打ち合わせが終わると、「お車はどちらへ回しましょう」といわれて、「電車で来ています」と伝えたら、「え、セキュリティ上まずいですよ」と一言。藤田さんそういう人なのです。

資本提携した東北の臨床検査会社が10%を超える売上高経常利益率はまずかったのです。子会社化すると、SRLのグループ企業では売上高経常利益率がナンバーワンになります。子会社社長は本社役員のポストが慣例になっていたので、T社長をSRL本社役員にはしたくなかったのです。3年の約束で役員出向しましたが、15か月で呼び戻されました。本社経営管理部経営管理課長、社長室と購買部の兼務辞令が出ました。本社経営管理部はエリートコースです。ご褒美と申し訳ないというキモチだったのかな、異例の3部署兼務辞令でした。(笑)

半年で、気に入らぬことがあったので経営管理課長の椅子を蹴っ飛ばしました。子会社への出向調整をするように上司の役員である経営管理部長へ要求したら、一番古い子会社の東京ラボ(練馬)へ出向調整してくれました。そこで、グループ全体のラボ移転を計画して、社長の箕輪さんと相談しているところへ、また本社から呼び戻しがありました。箕輪さん下を向いて「本社社長の近藤さんからの指示だから逆らえない、帝人との治験合弁会社を担当しろという指示があった」、それを聞いて翌日会社立ち上げのプロジェクトが暗礁に乗り上げているので、参加するために立川本社へ出向くと、エレベータに乗る近藤社長とばったりでくわしました。

「聞いていますか?」

「帝人との治験合弁会社を担当しろということでしょ、そのために来ました、プロジェクトのミーティングに参加するためです。指示事項があったら聞いておきます。」

「①日経新聞に公表した通りに1月から合弁会社をスタートさせること、②赤字なので黒字にすること、③当面は50:50の合弁会社だが、いずれ資本は引き取るので交渉すること。④帝人の臨床検査子会社の買収をしてもらいたい。」

「やり方は任せてもらいます、SRL側の経営の全権はわたしに委任してくれますか?」

「わかった、任せる」

数分で話は終わりました。3年に少し残して課題は四つともやりました。これも未知の分野、unlearnです。

前から引きがあった300床弱の特例許可老人病院の常務理事を1999年10月に引き受けました。病棟建て替えで困っていたからです。老健施設やグループホーム、訪問看護などを病院の傘下にもって、シームレスな医療と介護を実現したかったからです。一箇所でうまくいけばあとは全国展開するつもりでした。理事長と折り合いがうまくいきませんでしたね。11億円で病棟の建て替えをやりました、坪単価65万円。国からの補助金と同額でしたから持ち出しナシ。施工は新日鉄のゼネコン部隊。RC造ですから市立根室病院と一緒です。地盤が悪いので100本ほどパイルを下の岩盤まで打っています。担当は新日鉄の東大出の一級建築士でした。予算額を最初に言って建築仕様をつめたらその後の仕様の変更はなし、工事完了して補助金が入金されたらすぐに支払うという約束で、仕事を受けてもらいました、地盤が軟弱だったのでコスト割れしたかもしれません。でも母体が大きいのでそれくらいは、呑み込めます。実績になりますからその後の他の病院の建て替え仕事に利用したらいい。

振り返ってみると、わたしのサラリーマン生活は、最初から最後までunlearnでした。

にほんブログ村

#4648 思い込みを外すテクニック:中3数学の問題 Nov. 10, 2021 [5.1 脳の使い方]

昨日(11/9)、授業の終わりごろに生徒から質問があった。条件がシンプルな問題だった。9時になったので時間切れ、解けなかったので次回に説明すると伝えた。条件が一つ足りない感じがした。あるいは条件の見落としがあるはず、それが見つからない。

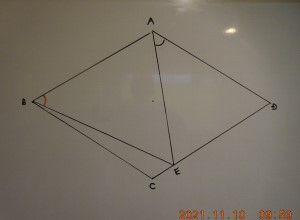

問題は∠ABEを求めよというものだ。

問題の条件はとってもシンプル、次の三つつだけ

①四角形ABCDはひし形である

②AD=AE

③∠DAE=4544度

生徒たちは今日学力テスト総合Cを受けている。生徒がやっていたのは過去問だと思っていたので、範囲に入っていない円と円周角の定理は使わない、ひし形と二等辺三角形と4544度の三つの条件で考えることにした。

ひし形は「対角線が直交する」「四辺の長さがみな同じ」、この二つだけがひし形の定義である。対角線を引いてみたが、しばらく考えたが、どうしても条件が足りぬ。時間切れとなった。

食事をしながら、図を思い出して描いてみた。見落としているはずの条件が何か?頭の中の思い込みを消すことにした。食事しながら図を虚心に眺めてみたら、15分くらいして四角形ABCEが円に内接しているように見えた。点ABCEが同一円周上にあれば問題が解ける!

△ADEは二等辺三角形だから∠D=∠AED=(180-44)/2=68度

ひし形の内対角は等しいから∠ABC=68度

よって、∠AED=∠B=68度

四角形ABCEの外角がそれと隣り合う角の対角に等しくなっているので、四角形ABCEは円に内接しており、点ABCEは同一円周上にある。

また、

∠CAE=112/2-44=12度

弦CEの円周角だから

∠CAE=∠CBE=12度

よって、∠ABE=68-12=56度

これは、学力テストの過去問ではない。どこか私立高校の入試問題か、入試予想問題だろう。個別指導だから同じ中3の生徒でもそれぞれが学力に合わせて自分が選んだ問題集も使っているから、どんな質問が来るかわからない。だから面白い。

「内接四角形の外角がそれと隣り合う内角の対角に等しい」「内接四角形の内対角の和は180度」という定理を知らなきゃできない問題である。これは高校数学Aの範囲で、最後のあたりに出てくる、根室高校1年生もまだやっていない章である。45年前には、中学数学の範囲に入っていたと思う。中3のシリウスにはこの定理も解説されているし、問題が載っている。

弊塾に来てから3回続けて中3学年トップの生徒はまだ『シリウス中3数学』の160頁のあたりだから、内接四角形の問題は12月中旬になる。有名私立高校入試なら、標準問題である。2-3分で解かなければならない。

つまり、私立難関校受験は数ⅠAまでやっておく必要があるということ。合格したら、授業速度が速いのと採り上げる問題の難易度が高いので、予習して独力で問題解いておかないとついていけません。

<リゲルさんのシンプルな解法>11/11朝追記

ハンドルネーム・リゲルさんからとっても簡潔な解法のポスティングがありました、こちらの方がずっとスマートです。わたしは△ABEが二等辺三角形になっているのを見落としました。なお、角度はわたしが45度とミスタイプしてしまったので、44度に直して転載しています。

--------------------------------------------

∠DAE=44°

△ADEは二等辺三角形なので∠AED=1/2(180−44)=68

錯角を利用して∠AED=∠EAB

△ABEも二等辺三角形なので

x=1/2(180-68)=56

答え56°

--------------------------------------------

図形の問題は条件を見落とすと、シンプルな解法には行きつけないリスクの高い分野です。この問題の場合には△ABEが二等辺三角形になるということに気がつかなければ、シンプルにはいきません。そういう場合でも代替手段で解くことが可能です。わたしがやった内接四角形の外角の定理を使う方法です。見た通りシンプルではありませんね。ふだんから複数の解法を比較してください。安易に答えを見てそれをなぞっていたら、いつまでたっても力はつきません。

じつは、同じくらいシンプルな解き方がもう一つあります。面白いので「試行錯誤」してみてください。ヒントはひし形の隣り合う内角の和は180度ということ。

「試行錯誤」がだいじです。試行錯誤しているときには脳が活発に動いています。答えを見てそれをなぞっているときは脳はほとんどお休み状態です。車ならアイドリングしているだけ。数学の問題は複数の正解手順があるのがあたりまえですから、できるだけシンプルで美しい解き方を追求しましょう。

<意識の集中と分散トレーニング>

数学の問題が解けないときは、条件の見落としか、思い込みがあって、そこから焦点を外して、問題そのものを見るとか、ボンヤリ全体を眺める必要がある。意識の焦点を絞ること(=意識の集中)は簡単だが、それを外すことが意識的にできる中高生は1000人に1人いるかな。こういうことが自在にできれば、数学の全国偏差値は80を超える。

座禅を組んで瞑想するときに、蝋燭の火を見つめるとそこに意識を集中できる。そこから今度は呼吸に意識を集中して、蝋燭の火に集中していた意識を消してしまう。呼吸はゆったりとした長息がいい。

思い込みを消せなかったら、問題を暗記して、後で紙に書いて再現してみたらいい。何度か繰り返すうちに、しばりつけられていた意識がそこから離れられ、まったく別の視点から問題が見えてくる。テストの制限時間内にそれを意識的にやるには、トレーニングが必要だということですよ。いい頭は自分で創り上げることができます。

やり方を教えてあげられる人がいたら、5%くらいの生徒は意識の分散をマスターできます。

<臨時休校>

小中学校は臨時休校になりました。学力テスト総合Cは順延でしょうね。

今朝の最大風速は28.1m/s、時速101kmである。雨量は7時に8.5mm/h、8時に11.0mm/hあった。強風で傘は使えない。今12時50分ですが、雨はとっくにやみました。光洋中学校のテニスコートは水たまりができてます。

①

にほんブログ村

#4422 視点変換の技を磨こう:数学 Dec. 9, 2020 [5.1 脳の使い方]

企業経営や病院経営でも経営分析やシミュレーション、経営改善政策立案などに同じ脳の使い方をしてきた。4業種8企業で試して実績の裏付けのある方法である。おいおい書いていこうと思う。今回は、数学の問題と関連させて書くつもりだ。よい問題提起をしてくれたK川君に感謝。

高3のK川君が赤本の問題をやっていた。そういう時期になった。

次のような問題で質問があった。

サイコロを三回投げる。

1回目をa、2回目をb、3回目をcとするとき、

x+y+z=a…①

x-y+z=b…②

x+y-z=c...③

x=p, y=q, z=r とする。

(1)q=0のときの確率を求めよ。

(2) xxxxxxx ()

P(A)の確率は「事象A/全事象」で計算されるから、分子と分母に分けて考えよう。全事象は6^3である、問題は事象A(q=0のケース)がいくつになるかということ。

①と②からq=0のとき、a=bとなるので、1回目と2回目が同じ目が出る場合が事象Aのように見える。

ところが、答えは1/6である。

6/6^3だから、答えは1/36がではないか、なのに「6^2/6^3=1/6」と解答ページに書いてある。③の条件はこの問題には関係がないというのが質問した生徒の主張である。

こういう時は思い込みがあると考えよう、そして視点を変える。③が関係ない、そして①と②からq=0を満たすのは(1, 1), (2, 2), (3, 3),(4, 4),(5, 5), (6, 6)の6通りというところまではいい。

3回投げるから、3項になるということを忘れている。

(1, 1, 1)

(1, 1, 2)

(1, 1, 4)

(1, 1, 5)

(2, 2, 1)

(6,6, 5)

(6,6, 6)

それぞれについて、cが1~6の6通りあるから、全部で6^2=36通りある。

したがって、6^2/6^3=1/6となる。

ヘンだと思ったら、自分が思い込みをしていると考えよう。視点をずらす、あるいは絞り込んでいる焦点を解除すればいいが、これは一種の技である。思い込みを消してもう一度問題文を読めばたいがいは気がつく。

2項で考えてしまったところにすでに思い込みがあることはお分かりいただけただろう。サイコロは3回投げられるのだから、a,b,cの3項。aとbだけに焦点が絞り込まれてしまった。いったん焦点が絞り込まれたら、そこに釘付けになって周りが見えなくなる。焦点の前後にある対象物はぼやけて認識できないのはあたりまえ。被写界深度が浅くなっていると譬えたら、写真が好きな人ならわかりやすいはず。ああ、高校2年生の春に引き伸ばし機など写真機材一式をそろえて購入してくれたオヤジに感謝だな。ほしいと言った覚えはないし、自分が若いころ金がかかるので断念した趣味を息子にやらせて眺めてみようと思ったのかもしれぬ。一切説明なしだった。高卒の給料2か月分の機材だったから、毎日数時間、ビリヤード店の店番をしていることへの褒美でもあったのかもしれない。暗室へ数度入ってきて、自分で数枚引き伸ばしただけで、後はニコニコしてわたしの作業を眺めているだけだった。2階のリビングでフェロと言ったかな、表面が鏡面仕上げになる機材で写真の乾燥をしているのを肉をつまんでビールを飲みながら眺めているだけ、そしてさっとビリヤード場へ下りていく。ああやれ、こうやれなんて一切口出ししない、好いオヤジだった。

焦点距離を自在に調節出来たら、焦点距離に応じて周りの見えるものが違ってくる、そういうことを脳内でやるのである。焦点距離を意識してイメージできるようになればしめたものだ。いま焦点を当てているのを外せたら周りが再び見えるようになる、思い込みを外せたら、正解へぐんと近づける。それを意識的にやれたら頭の働きが違ってくることは理解いただけたのではないか。

<余談:意識の集中と分散の方法&呼吸のコントロール>

ヨガの瞑想は1mほど前を見て意識を呼吸に集中する。同じことをやればいいだけ。数呼吸すれば意識の分散、あるいは集中解除ができるようになる。意識を集中するよりも、それを解除して意識を全体にいきわたらせる方がむずかしい。

蝋燭を手前1mくらいのところに置いて炎を見つめ、呼吸に意識を置いてもいい。