#5207 歴史的順序と論理的順序:『資本論』の論理的破綻と新しい経済モデルについて Apr. 8, 2024 [A2. マルクスと数学]

4/11午前中に一部追記

数学を歴史的序列に従って記述しようとしたら、歴史的な順序が自明な分野はそれで可能だが、歴史的順序が決められない分野があり、数学の一部しか記述できないことに気がつくだろう。

たとえば、数なら歴史的順序は自然数からだろう。負の数や分数はそのあとになる。無理数はもっと後で、複素数が一番最後になる。ところが、平面図形ではどのような図形が歴史的に一番最初に描かれたのかについては誰も知らない。そのようなことを気にする人もいないように思う。だから、単純なものから複雑なものへと論理的順序に従って叙述するしかない。

(じつは、自然数を公理論的な手続きに従って論理式で定義するのは簡単ではない。自然数を論証するには、前もって論理式が定義されていなければならない。小島寛之著『論理式の読み方からゲーデルまで 証明と論理に強くなる』技術評論社2017年「第3部 自然数を舞台に公理系を学ぶ」を参照)

現代数学は1930年代から、ブルバキ(フランスの数学者を中心とする集団)が集合論で各分野を統一的にとらえようとしているが、数学の分野の拡散速度の方が大きくて、首尾よくいっているとはいいがたいが、さりとて、それ以外の方法というのは提示されたことがない。演繹体系として論理的順序に従って記述するということだけが確かなことのように思える。論理展開は論証でもあるので、数学的な論証は論理が厳密に組み立てられるので、その体系の記述あるいは順序は歴史的なそれとは関係がない。

演繹的な体系として一番古いものは、ユークリッド『原論』である。経済学者にこの分野に馴染みのある人はほとんどいないから、その公理論的演繹体系構成がどのようなものであるのか紹介したい。

『原論には』平面図形と数論が含まれており、その第一巻は23個の定義から始められている。

点・線・線の端・直線・面・面の端・平面・平面角・直線角・垂線・鈍角・鋭角・境界・図形・円・円の直径・半円・直線図形・等辺三角形/二等辺三角形/不等辺三角形・直角三角形/鈍角三角形/鋭角三角形・正方形/短形/菱形/長斜方形/これら以外の四辺形・平行線

実際には次のように記述されている。

「1. 点とは部分をもたないものである。」

「2.線とは幅のない長さである。」

「3.線の端は点である。」

「4.直線とはその上にある点について一様に横たわる線である。」

「5. 面とは長さと幅の実をもつものである。」

「6. 面の端は線である。」

「7. 平面とはその上にある直線について一様に横たわる面である。」

...

「定義」の次には「5個の公準(要請)」が並ぶ。

「1. 任意の点から任意の点へ線を引くこと。」

「2. および有限直線を連続して一直線に延長すること」

「3. および任意の点と距離(半径)をもって円を描くこと。」

「4. およびすべての直覚は等しいこと。」

「5. および1直線が2直線に交わり同じ側の内角の和を2直角より小さくするならば、この2直線は限りなく延長されると2直角より小さい角のある側において交わること。」

5番目のものは平行線公準と言われている。これを公準から外し、平行線は一点で交わるとすると、球面幾何学という数学モデルが誕生する。別の公準系である。

公準の次には「9個の公理(共通概念)」が続いている。

「1. 同じものに等しいものはまた互いに等しい。」

「2. また等しいものに等しいものが加えられれば、全体は等しい。」

「3. また等しいものから等しいものがひかれれば、残りは等しい。」

「4. また不等なものに等しいものが加えられれば全体は不等である。」

「5. また同じものの2倍は互いに等しい。」

「6. また同じものの半分は互いに等しい。」

「7. また互いに重なり合うものは互いに等しい。」

「8. また全体は部分より大きい。」

「9. また2線分は面積をかこまない。」

平面図形で一番単純なのは三角形である。『原論』は半径の等しい円をそれぞれが互いの中心を通るように描いて、交わった三点を結んで正三角形を作図して見せる。それ以降平面図形はどんどん複雑なものになる。演繹体系の展開順序は「単純なものから複雑なものへ」である。『資本論第一巻』もそのような構成になっている。

ユークリッド原論は「定義・公準・公理」を措定した後、それらを用いて作図によって複雑な図形を演繹的に展開していく。これが、学の最初の体系である。

マルクスは『資本論第一巻初版』でも『経済学批判要綱』でもユークリッド原論やデカルト『方法序説』「科学の方法 四つの規則」に言及することがない。

マルクスはユークリッドやデカルトを読まなかったようだ。その理由は『数学手稿』をみれば明らかだ。微分の概念を理解できなかったことが読み取れる。無限小が理解できなかったので、微分の意味がわからなかった。数学原論で無限を扱うのは、集合論の無限集合のところである。マルクスは古典数学の微分積分で躓いたということがわかる。そのため、『資本論』には四則演算のみで微分積分計算は出てこない。たとえば、消費者の満足度の変化と消費者が商品に抱く使用価値の変化が理解できなくなる。

2次関数や3次関数的に変化する経済現象が扱えないだけでなく、指数関数や対数関数、そして三角関数のように周期的に変化するものを扱えないということ。

たとえば、ここにお金持ちのお洒落なご婦人がいたとして、ダイヤモンドの指輪を初めて買うのと、100個も持っていて101個目を買うのとでは、ダイヤモンドの使用価値は異なる。そんなにたくさんいらないのだ。食品ならもっとはっきりする。A6の牛肉ですき焼きをしようと思う。1kg20000円買えば十分だ。10㎏買っても食べきれないで冷凍庫に保管し味が落ちる。だから、買う量を増やすにしたがって、その価値は低減していく。1㎏から100g増えるごとに価値は半分になるとすると、100g増やした時には1000円、その次の100gの増分には500円しか支払いたくない。食べきれずに捨てるか冷凍保存するしかないからだ。こういう変化が労働価値説や四則演算ではとらえきれない。『資本論』の議論から外さざるを得ないのである。そしてそうなっている。

どうやらマルクスは数学は不得手だったようで、そちらの方面の本をほとんど読んでいないように見える。微分のような数学的な操作の意味が理解できなかっただけでなく、演繹的な体系構成についても、へーゲル弁証法を利用するしか選択肢がなかった。体系構成に関する数学の成果(公理的演繹体系法)を取り入れることができなかったことは後ほど述べる。

数学嫌いの典型的な文系学生だったのではないだろうか。それが仇になってしまったと言っては言い過ぎだろうか?

もうひとつ数学嫌いの「証拠」、いや「傍証」をだそう。

簿記は19世紀は数学の応用分野の扱いを受けていた。株式会社は株主に決算報告をしないといけないから、複式簿記は企業行動を理解するための不可欠の学問分野である。生産性が向上が生産コストや利益にどのような影響があるのかは、損益計算書でシミュレーションすれば誰にでも理解できる。『資本論第一巻』と『経済学批判要綱』のどこを探しても、複式簿記や複式簿記に基づく損益計算書に言及した箇所はない。マルクスは苦手な分野を避ける傾向のあった人のように見える。そのことは彼の経済学へのアプローチに著しい限界を与えることになった。

彼が用いたのは極めて限定された学説と方法論であった。スミス『諸国民の富』やリカード『経済学及び課税の原理』の労働価値説と体系構成の方法として当時流行りのヘーゲル弁証法である。そういうわけだから、視野がとても狭いということは言えそうである。ヘーゲルの『歴史哲学』は歴史的順序と論理的順序はイコールだという立場である。マルクスは忠実に継承していおり、「唯物史観」となったが、歴史的事実とまったく合致しない。

遠い昔、50年ほど前になるが、西洋経済史の泰斗、増田四郎先生と3人の院生だけで1年間リスト『経済学の国民的体系』を読み、その学風にふれた。そのお陰で、唯物史観を払拭できた。授業が終わった後、国分寺駅前ビルの最上階の喫茶店で、月に一度ビールをご馳走になりながら雑談、とっても愉しかったちょうどイタリアから戻ってきた一番弟子の阿部謹也さんとその著作『中世の窓から』が何度か俎板に載った。増田先生は実証研究の人だった。人柄も学風もすばらしかった、その影響を幾分か享受することで、その後のわたしの研究方向が決まったような気がする。業種を変えて転職し、マネジメントや経営統合システム開発などの仕事を通じて企業を内側から観察することで、マルクス『資本論』の批判的検討と、新しい経済モデルの探索の旅をすることになった。資本主義を支える企業という現場に身を置いて実証研究をした。書斎の人であった、マルクスの轍は踏んでは、マルクスは越えられないのはモノの道理。

リストの『経済学の国民的体系』には先に産業革命を成し遂げた英国資本主義の影響を受けて、ドイツの経済発展は英国とは別の独自の過程をたどることになることが描かれている。そのことを見ても、単線的な唯物史観の破綻は明らかだ。

3人の院生が、増田先生に特別講義をお願いしたときに、増田先生が選んだテクストがリスト『経済学の国民的体系』だった。このセレクトは意味深である。3人の内、一人は社会思想史を研究していた鈴木さん、もう一人は大倉財閥の研究を手伝っていた須田さん、そしてマルクス経済学の体系構成に関する研究をしていたわたしの三人。単線史観の唯物史観が支配的だったから、その蒙を拓こうと考えたチョイスと思った。毎回坦々と、テクストを先生と三人の院生が読み、それぞれの意見を述べるだけ。もちろん先生も毎回自分の解釈を述べる、好い先生に出遭った。

学の方法は2つあるのに、ヘーゲル弁証法しか見ていない。そして現実の観察を怠ったために、労働価値説の破綻に気がつくのが遅れてしまった。『資本論第一巻』を出版して、第二巻の草稿を書き溜めているうちに気がついたのだろうと思う。市場論で市場価格概念が出てくると労働価値説が破綻してしまうのだ。この点は生産性の問題として別稿で論じた。『資本論第一巻』を出版した後、死ぬまでの16年間資本論の続巻を出せなかったのは、方法的破綻に気がついたからだろう。エンゲルスとの共著『共産党宣言』で世界の労働運動を煽ったのだから、いまさら間違っていましたとは言えない、黙るしかなかった。マルクスの心情を思うと、気の毒。でも、正直に言うべきだった、それが学者としての矜持というもの。

マルクスと同時代のプルードンは「系列の弁証法」ということを言っているが、論理的順序で経済学体系を記述すべきだという主張である。デカルトの『方法序説』にある「科学の方法 四つの規則」に酷似している。「四つの規則」は後に展開される公理的方法論であると言って差し支えないだろう。この議論は普遍数学の分野に属する。

「《数学的真理》というものは、もっぱら、公理としての任意に立てられたれた前提から出発するところの論理的演繹の中にある」(村田全・清水達夫共訳『ブルバキ数学史』1970年 東京図書p.25)。

1840年代から「公理的方法の拡大は一個の既成事実となる」(同書p.30)のである。資本論第一巻初版の出版年は1867年だから、だいたい20年後ということになる。その結果、ユークリッド幾何学の再吟味が数学者たちによってなされた。

「(ユークリッド)幾何学が実際上のそれらの対象の意味内容から独立であり、純粋にそれらの対象の関係の研究なのだ」(同書p.31)

数学と経済学の演繹モデルには同型性がある。公理的演繹体系としては同型なのである。(同書p.32「B)モデルと同型性」参照)

「とにかく、あらゆる構造はその中に同型性の概念を伴なっており、構造の種類ごとに同型性について特定の定義を与える必要はないのだ、ということが最終的に理解されたのは、ようやく構造について現代的な概念が生まれてからのことなのである」(同書p.34)

資本論が演繹的体系だと假定したら、資本家的生産様式の支配する社会の富の要素形態としての商品から貨幣へ、そして資本家的生産関係という場の中で、貨幣の資本への転化を論じていることは自明だろう。交換関係という場で貨幣が規定されるが、これは歴史的な順序に従っているのではないということになる。商品の交換関係という場が前提にされたから、商品と商品の交換を媒介するものとして貨幣が定義されたということだ。

生産関係という場では資本の運動形態が記述されている。第二巻で想定したのは市場関係という場である。そこにおいては市場価格が演繹的に定義される。労働生産物であっても、市場のニーズのないものは商品にはなりえないので、ここで労働価値説が破綻する。生産性が高ければ少ない労働で同じ商品を生産できるが、その場合には労働強度が大きくなったので、投下された労働量は同じという説明をするしかない。機械化やシステム化あるいは生産現場の工夫の積み重ねで生産性が上がれば、ひとつの商品に投下される労働量は劇的に減少してしまう。労働価値説は観測される事実と異なるのである。

論理展開は導入された関係概念の場でなされる。関係概念の場は「単純なものからより複雑なものへ」の順で展開される。商品の交換関係で貨幣が、資本の生産過程で貨幣が資本へ転化し、資本の運動過程が展開される。そこまでが資本論第一巻である。次に展開されるべき市場価格という概念は「単純な市場関係という場」でなされるのだが、マルクスはここで躓いたことに気がつく。労働価値説が成り立たないのである。たいへんなショックだっただろう。それで、それ以降亡くなるまでの16年間の沈黙が続き、ついに資本論第2巻を出版することがなかった。この16年間の沈黙の意味に言及したマルクス研究者は他にはいない。

そういうわけで、膨大に残されたマルクスの遺稿研究は、方法的に破綻しているので経済学的には意味がない。資本論の体系構成法への破綻を自覚したから、生産手段の共有化で共産主義社会が自動的にできあがるという幻想はなくなっている。労働価値説に基づく資本論を放棄して、別の経済モデル構築を考えざるを得なくなるのである。マルクスが残した膨大な遺稿(新MEGA版)の研究はそうしたことを確認できるだけだ。

マルクスには体系構成に関する不可欠な数学の知識がなかったし、複式簿記やマネジメントの経験もなかったから、手も足も出ない状態に陥ってしまったと思う。それが晩年の真の姿である。

マルクスは工場労働者として働いたこともなければ、経営者として生産性を上げる努力をしたこともないので、生産現場の観測的な事実を知らない。既存の学説を一生懸命に勉強しただけと言わざるを得ない。

労働したことやマネジメントしたことがなくても、少し考えたらわかりそうなものだが、さすがに資本論第一巻を出版した後に、第二巻の原稿を書き溜めるうちに気がついたのだろう。

現代でも名工は各分野にいるし、工場で働いている名工や、スカイツリー建設に携わったトビ職のような超一流の職人なしには、企業活動すら考えられない。ドイツにはマイスター制度があるが、マルクスは資本論から、マイスターを除外している。理由は簡単、労働価値説ではマイスターの仕事は説明できないからだ。そもそも、マイスターの仕事を「労働」とは言えない。日本なら、法隆寺宮大工棟梁だった西岡常一やその弟子である小川三夫の仕事をあげれば十分だろう。棟梁は寺社建築や修繕全体をマネジメントするだけでなく自身も超一流の名工である。自分がその時に持っているスキル全部で渾身の仕事を成し遂げる。主人に言われてやらされる「労働」ではなく、神聖な仕事である。職人仕事に関わる職場には神棚を祭る習慣が受け継がれている。日本ではあらゆる仕事が職人仕事になる。工場で働く人たちですら、意識は職人である。わたしも、かつては経理や経営統合システム開発やマネジメントの職人であった。

学について体系を記述するときに、参考になるものはユークリッド『原論』の演繹的体系とブルバキの数学原論、デカルトの『方法序説』、ヒルベルトの『幾何学基礎論』である。

労働価値説を棄てて、別の公理公準で経済学モデルを創り上げる必要がある。

西欧の労働という概念の淵源は奴隷労働にあるから、労働からの開放が究極の目的になる。AIと機械による生産の完全支配が、西欧発の経済学の究極の目的になるのはモノの道理だ。

それが何をもたらしたか、生産力の過剰な増大と深刻な環境破壊、そしてグローバリズムである。人間の欲望の暴走と言い換えてもよい。

環境との調和を基本にして日本列島で暮らしてきた日本人が育ててきたものは「労働」ではなくて「仕事」である。それは職人仕事をベースにしている。「売り手よし、買い手よし、世間よしの三方よし」という商道徳が数百年にわたって培われて。「浮利を追わぬ」「信用が第一」ということもビジネス倫理として尊ばれてきた。

西欧とは別の経済モデルが日本にはある。

<補遺:デカルト『方法序説』>

デカルトは科学者であると同時にデカルト座標で夙(つと)に有名な数学者であり、「われ思うゆえにわれあり」で高校生にも知られている哲学者でもある。こういう多分野にわたって学問研究をする学者がなかなか現れないから、視野狭窄のまま、解決の糸口が見いだせないのである。

-------------------------------------------

<デカルト 科学の四つの規則>

まだ若かった頃(ラ・フェーレシュ学院時代)、哲学の諸部門のうちでは論理学を、数学のうちでは幾何学者の解析と代数を、少し熱心に学んだ。この三つの技術ないし学問は、わたしの計画にきっと何か力を与えてくれると思われたのだ。しかし、それらを検討して次のことに気がついた。ます論理学は、その三段論法も他の大部分の教則も、道のことを学ぶのに役立つのではなく、むしろ、既知のことを他人に説明したり、そればかりか、ルルスの術のように、知らないことを何の判断も加えず語るのに役立つだけだ。実際、論理学は、いかにも真実で有益なたくさんの規則を含んではいるが、なかには有害だったり、余計だったりするものが多くまじっていて、それらを選り分けるのは、まだ、下削りもしていない大理石の塊からダイアナやミネルヴァの像を彫り出すのと同じくらい難しい。次に古代人の解析と現代人の代数は、両者とも、ひどく抽象的で何の役にも立たないことだけに用いられている。そのうえ解析はつねに図形の考に縛りつけられているので、知性を働かせると、想像力をひどく疲れさせてしまう。そして代数では、ある種の規則とある種の記号にやたらとらわれてきたので、精神を培う学問どころか、かえって、精神を混乱に陥れる、錯雑で不明瞭な術になってしまった。以上の理由でわたしは、この三つの学問(代数学・幾何学・論理学)の長所を含みながら、その欠点を免れている何か他の方法を探究しなければと考えた。法律の数がやたらに多いと、しばしば悪徳に口実を与えるので、国家は、ごくわずかの法律が遵守されるときのほうがずっとよく統治される。同じように、論理学を構成しているおびただしい規則の代わりに、一度たりともそれから外れまいという、堅い不変の決心をするなら、次の四つの規則で十分だと信じた。 第一は、わたしが明証的に真であると認めるのでなければ、どんなことも真として受け入れないことだった。言い換えれば、注意ぶかく速断と偏見を避けること、そして疑いをさしはさむ余地のまったくないほど明晰かつ判明に精神に現れるもの以外は、なにもわたしの判断の中に含めないこと。 第二は、わたしが検討する難問の一つ一つを、できるだけ多くの、しかも問題をよりよく解くために必要なだけの小部分に分割すること。 第三に、わたしの思考を順序に従って導くこと。そこでは、もっとも単純でもっとも認識しやすいものから始めて、少しずつ、階段を昇るようにして、もっとも複雑なものの認識まで昇っていき、自然のままでは互いに前後の順序がつかないものの間にさえも順序を想定して進むこと。

そして最後は、すべての場合に、完全な枚挙と全体にわたる見直しをして、なにも見落とさなかったと確信すること。

きわめて単純で容易な、推論の長い連鎖は、幾何学者たちがつねづね用いてどんなに難しい証明も完成する。それはわたしたちに次のことを思い描く機会をあたえてくれた。人間が認識しうるすべてのことがらは、同じやり方でつながり合っている、真でないいかなるものも真として受け入れることなく、一つのことから他のことを演繹するのに必要な順序をつねに守りさえすれば、どんなに遠く離れたものにも結局は到達できるし、どんなにはなれたものでも発見できる、と。それに、どれから始めるべきかを探すのに、わたしはたいして苦労しなかった。もっとも単純で、もっとも認識しやすいものから始めるべきだとすでに知っていたからだ。そしてそれまで学問で真理を探究してきたすべての人々のうちで、何らかの証明(つまり、いくつかの確実で明証的な論拠)を見出したのは数学者だけであったことを考えて、わたしはこれらの数学者が検討したのと同じ問題から始めるべきだと少しも疑わなかった。

デカルト『方法序説』 p.27(ワイド版岩波文庫180) *重要な語と文章は、要点を見やすくするため四角い枠で囲むかアンダーラインを引いた。

<余談-1:高校での文系・理系のコース分けの弊害>

マルクスの学位論文はギリシア自然哲学に関するものだったが、その近傍にあるユークリッド『原論』を読んだ形跡は『資本論』にも『数学手稿』にもない。典型的な文系学生だったので、専門外あるいは自分の研究には関係がないと判断したのだろう。大学での職をあきらめて共産主義運動と経済学研究にのめり込むが、典型的な文系学生の弱点が出てしまった。肝心かなめな、学の体系構成法に関する古典的書物や、数学者・物理学者・哲学者であるデカルトの著作すら読まなかった様子が、彼の残した著作から読み取れる。彼が資本論第一巻初版を世に問う20年も前に、数学界では演繹的な体系構成がほとんど通説にまでなっていたのに、モニターしていない。

翻って、日本の教育を見ると、高校で文系・理系のコース分けがなされて、両方の分野を歩き回ることのできる大学生がほとんどいないという状況が、百年以上も続いている。

民間企業では、コンピュータの導入で、もう40年以上も前から文系・理系の区別などない領域の仕事が増えている。複数の専門知識がなければチャレンジできない分野の仕事が増えている。

日本にはマルクス経済学者が多いが、これまでマルクス『資本論』の体系構成を、数学のそれから研究した論文が皆無なのは、おそらく高校での文系・理系のコース分けが少なからず影響しているだろう。

マルクス研究は文系学部の出身者が遺稿を読み漁ることでは深みに達しない。マルク氏自身が『資本論第一巻』のあとで第二巻を書こうとして方法的な破綻に気がついたのだから、破綻の理由を書き残さずに研究方向を変えてしまっている。新しい経済モデルの模索に走ったが、マネジメントの経験のない彼には無理な課題だった。

<余談-2:ヘーゲル研究者である市倉宏祐先生との出遭い>

学部のゼミの指導教授は哲学者の市倉宏祐教授だった。オヤジと同じ年対象10年生まれ、ゼロ戦のパイロットで予科練の生徒たちの操縦指導教官でもあった。オヤジは秘密部隊の落下傘部隊員、同じ空の兵隊であった。中学校と高校で社会科の教師をして授業を受け持ってもらったことのある柏原栄先生は、北方領土(水晶島)出身者で予科練に合格して、土浦配属が決まったときに戦争が終わった。戦争が半年長引き土浦へ配属になっていたら、市倉先生が操縦の指導教官になっていた可能性が高い。「予科練の少年兵は優秀な者が多かった」とは市倉先生の弁である。航空機の操縦訓練をするのだから、優秀な者を選抜するのは昔も今も変わらない。

市倉先生は和辻哲郎の弟子でもある。戦後、東大の席(職)が空いていないので、数年専修大学へ行ってくれと言われて、来たと仰っていた。何かの手違いで、東大へ戻れなくなった。40歳までは食えなかったと学者の貧乏生活を吐露することがあった。学者になるつもりなら覚悟して置けということだったかもしれぬ。武蔵大学の哲学の講師を掛け持ちでやっていた時には、そちらの方が常勤の専修大学よりも高かったと、仰った。哲学科の本ゼミではサルトル『弁証法的理性批判』をテクストにしていた。本ゼミの方と交流をしたことがあった。お互いに希望者のゼミ参加を許可した。そのときに伊吹克己が一般教養ゼミに2度ほど参加した。彼は専修大学哲学科の教授になった。一般教養ゼミの先輩2名が大学院へ進学した。塚田さんは私学振興財団へ就職し融資部長、戸塚茂雄さんは後に青森大学の経営学部長になっている。どちらも商学部出身者である。

市倉先生はヘーゲル研究者としてもトップレベルの学者、同時にサルトル研究者でもあった。晩年はパスカルの数学研究をしておられた。イポリット『ヘーゲル精神現象学の生成と構造』の翻訳者でもある。あるとき午後一のゼミで、眠たげなお顔をしておられたので訊いてみたら、「イポリットの翻訳をしていて、気がついたら明るくなっていた。寝ていない。」と微笑みながらおっしゃった。夢中になって仕事していると、空が明けてきて朝になったことに気がつく。そんな経験は仕事に没頭したことのある人には覚えがあるだろう。市倉先生はわたしたちが卒業して数年後に、マンホールに落ちて骨折して入院したことがあった。生田のお住まいに先輩の戸塚さんと訪ねたときに、「考え事をしていて、マンホールのふたが開いているのに気がつかなかった、何が起きたのかわからなかった」、そう笑いながらおっしゃった。哲学者は思索に耽ると、周りが見えなくなるものらしい。わたしはどんなに忙しくても、どれほど没頭していてもマンホールに落ちた経験はない。(笑) もっとも、マンホールの蓋を開けたら、周りに防護柵を設置しないなんてことは滅多にあることではない。空から落下したのではなく、地上でマンホールに落ちてけがをした特攻兵は市倉先生お一人だろう。

わたしは商学部会計学科の学生だったので、小沢先生の原価計算ゼミを選択するつもりでいたが、大事な用件があって11月に1週間極東の町へ帰省した間に、応募の締め切りが過ぎてしまい原価計算ゼミを断念。そのおりに大学の掲示板を見ると、一般教養ゼミの募集広告が載っていた。一般教養ゼミは学部を超えたゼミで、指導教授は市倉先生、読んでいるテクストは『資本論』全巻であった。1年生の時の12月から参加させてもらったので、第2巻の途中から読み始めた。第一巻は高校生の時に読んでいた。公認会計士第二次試験の受験勉強を高校2年生の時から始めていた。当時の公認会計士二次試験の科目は七科目(簿記・会計学・原価計算・商法・監査論・経済学・経営学)である。経済学は近代経済学であったが、マルクス経済学に興味があったので、『資本論』にチャレンジした。100頁ほど読んだが、大きな森の中に迷い込んだ感じがした。わけがわからないというのが高校生の時の率直な感想だった。そのうちに丸ごと理解してやるという気構えがこのときに芽生えた。

そんなわたしには一般教養ゼミ募集は「猫に活節」のようなもので、すぐに飛びついた。申し込みには小論文を書いて提出が義務付けられていた。

11月のあのときに古里に用事が発生しなかったら、小沢ゼミで勉強して、公認会計士試験を受験していただろう。小沢先生とは数度駅前の喫茶店で小沢ゼミ希望の数人の友人と一緒に話をしていた。高校時代から原価計算論には興味が強くて、数冊専門書を読んでいた。原価計算の分野で学者になるのもありかなと考えていた。

だから、突然の方向転換は、天の導きがあったとしか思えない。

にほんブログ村

証明と論理に強くなる ~論理式の読み方から,ゲーデルの門前まで~

- 作者: 小島 寛之

- 出版社/メーカー: 技術評論社

- 発売日: 2017/02/15

- メディア: Kindle版

#5132 公理を変えて資本論を書き直す⑥:生産性アップと労働価値説 Dec. 20, 2023 [A2. マルクスと数学]

産業用・軍事用エレクトロニクス輸入専門商社の生産性を1.5倍にアップしたポイントは

●為替変動に応じて3か月に一度更新される円定価制度・システム導入

●受注残・納期管理システム開発・導入

●売上の平均化による月変動幅の縮小のもたらした効果

●人:東京営業所長遠藤課長の重要な役割

●利益重点営業委員会と電算化推進委員会、そして収益見通し分析委員会、為替対策委員会、長期経営計画委員会、資金投資委員会の連携

遠藤さんの自分の配下の営業マンの仕事観察:

営業マンは時間の半分以上を見積書作成や納期問い合わせの英文レター作成に使っています。そこで、

目標:事務作業時間を10%に短縮

そのためには何が必要か?

仮説・検証作業と戦略思考が重要なのです。

仮に営業マンが社員150人中100人とすると、50%を事務作業に使っていれば、50人分です。それを90%営業活動につぎ込めたら、「100人×90%=90人」となるので、「90人/50人=1.8倍、一人当たりの売上高が変わらないとしたら、売上高はいままでの1.8倍ですから、実質的に営業マンを1.8倍に増やしたのと同じ効果が出せます。もちろん、スループット(処理量)が増えれば、それを処理するバックヤードの人員を増やさなくてはならないので、そちらの生産性もシステム化で向上させます。

案外単純なことなのです。問題はこの目標を達成する戦略です。

3か月ごとに定価表をコンピュータでプリントアウトすれば、見積書は営業事務の女性社員が独力で作成できます。

問題は決算月の処理でした。通常の2倍を処理しなければならないので、決算月に受注済みの製品が入荷できるかどうかの確認に追われて、営業マンは営業活動ができなくなります。受注が決算月の前月から激減します。決算月の翌月は気が抜けたようになっているので、そこも受注が通常月に比べて60%くらいしかありません。そうすると受注が減少して売上がいつもの月より増えるので、受注残が激減します。受注残がどうなっているかを把握するのに、また営業マンに負荷がかかります。データをもっているのは業務課員と営業マンです。両方から情報が出てくると整理に時間がかかるだけでなく、精度に影響します。これが難題でした。

それで、受注実績を管理するためにシステム開発をします。

受注⇒納品⇒仕入⇒売上⇒仕入のドル決済

納品と仕入は同時ですがモノの処理(納品・検収作業)と会計処理(仕入)は別です。

仕事を課題別に整理すると、

受注管理⇒収益見通し分析委員会&利益重点営業委員会

納品⇒納期確認は業務課の仕事:電算化推進委員会

仕入⇒仕入処理の電算化:電算化推進委員会

売上⇒電算化推進委員会

外貨決済⇒為替対策委員会

これら処理のすべてを、「受注残管理・仕入処理・外貨決済」システムを開発して解決することになりました。利益重点営業委員会以外は、実務担当は私一人ですから、実務を調査しそれぞれの分野の専門書を2冊以上ずつ読み込んで、新しい実務設計をしながら外部設計書を作成していきました。

外貨決済は平均納期で6か月、受注生産の納期の長いものは12か月を超します。だから、100%正確にその時の情報を入力しても、実際の納期とずいぶん離れますので、別途計算して、経理課長に為替予約をしてもらって、為替相場の変動の影響を消していました。外貨決済の90%前後が為替予約できるようになり、経理課長のNさんは喜んでいました。運転資金が売上の1か月を切っており、外貨決済の資金繰りたいへんでしたので。

このシステムが三菱電機製の2台目のオフコンで円定価表システムと同時に動き出し、受注残レポートが毎月プリントアウトされるようになると、受注残からこれまでよりも精度の高い売上推計もコンピュータ処理されて出力できるようになりました。それで、10月に通常月の2倍の処理量をこなす必要がなくなりました。決算月も通常通りの営業活動ができるようになりました。

英文レターは営業マンと業務課員から、「何が言いたいのかよくわからない」と海外メーカーからクレームがよくあったので、LAに別会社を作って、そこを経由してやり取りするようにしました。これは社長の関周さんのアイデアです。ハーバードビジネススクール出の女性が社長に就任していました。仕事のできる人で、とってもわかりやすい英文で、速いものでは返事が翌日には届くようになっていました。1978~1983年ですから、当時はインターネットは使えず、テレックスでした。

この会社の生産性は50%アップしました。長期計画委員会で、予算オーバーの成果がでたら、1/3は社員のボーナスへ配分する案をオーナー社長に飲んでもらっていましたので、ボーナスが増えただけでなく、円安の時でも安定して出せるようになったので、「家のローンが組める」と喜ぶ社員がいました。

高収益企業となって、内部留保がどんどん厚くなり、自己資本比率が急激に上がったので、資金繰りはとっても楽になり、あの当時10億円の外装がレンガ様の立派なビルが売りに出て、買おうかと社内で協議したくらい財務安定性もしっかりしてました。

この間の変化を経済学的に眺めると、生産性を1.5倍に、ボーナスは年間100~200万円ほど増やしています。労働強度は大きくなるどころか、軽減されています。

受注残の確認は、ふだんシステムに入力されたデータを納入確認月ごとにプログラムで整理した出力するだけですから、営業と業務課でやっていた集計作業がなくなりました。ゼロになったのです。ゼロになったら、マルクスが生産性向上について主張しているように、労働強度が大きくなったかというと逆です。作業はゼロになったものが多いのですからね。

仕入処理も電算化しましたから、その部分(検収・仕入処理作業)は業務課員の仕事は入力だけの単純作業になりました。ここでもコンピュータシステムを開発することで仕事が軽減できたということ。外貨決済予定も確定した値が月別に出力されていました。納期が到来していないものも月別に納入予定が出力できるので、受注残から外貨決済額全体は計算できるので、それをベースに季節変動を入れて外貨決済予約をしてました。

生産性の向上は労働強度の強化によってなされるというのがマルクスのように労働価値説の立場ですが、実際に1.5倍の生産性アップはさまざまな労働をゼロにし、いままできつかった仕事を平準化したり単純化することで精度を向上させつつ、軽減することが多いことがわかります。生産性向上をよく観察すれば誰にでも労働価値説が破綻していることが理解できます。生産性向上は労働強化を伴なわないのです、逆です、軽減もしくはゼロにします。

労働価値説の立場に立てば、生産性向上は労働強度の拡大ということになるので、ソ連や中国(20年前まで)は経済成長(=生産性向上)が遅れました。マルクス資本論は虚構の労働価値説に基づき、『資本論第一巻』で理論的に破綻した経済理論でした。

「売り手よし、買い手よし、従業員よし、世間よしの四方よし」の新しい経済社会をデザインするためには、労働価値説に基づかない経済理論が必要なのです。

結果として眺めると、遠藤さんという優れた営業マン、東京営業所長の存在が大きかった。TDKで50億円もの設備投資の受注をしたことのある伝説の営業マンでした。10年間毎年5億円ずつ。小さい受注を嫌がらずに、コツコツこなして、大きいプロジェクトの匂いを嗅ぎつける。京セラの黎明期に創業である稲森和夫の薫陶を直接受けた人でした。遠藤さんを見て、京セラの稲森和夫、ただものではないと思いましたね。彼と初めて話をしたのは1978年のことです。為替業務では業務課長のY田さんという女性が協力してくれました。

毎月開催される海外メーカー50社の新製品説明会にはもれなく出席してましたので、すぐに技術営業と技術部に友人がたくさんできました。それぞれ遠藤課長と技術部中臣課長が引き回してくれたからです。

世界最先端のマイクロ波計測器や時間周波数標準機、質量分析器、液体シンチレーションカウンター、電子線シミュレータなど、男の子にとっては興味津々の数々ですが、それを開発に携わったエンジニアから直接説明が利けるのですから、これを逃してはならない、そう思いました。6年間最低毎月1回は開催されていました。他に東北大の助教授が勉強会の講師としてきていました。技術営業の連中と一緒に毎月マイクロ波計測器の測定原理を教えてもらい、講習会の後は一緒に飲み会へ流れるということになってましたね。マイクロ波計測器はディテクターと制御用とデータ処理コンピュータとインターフェイスから構成されています。案外単純なのです。コンピュータ部分の処理は聞いていてよくわかりました。大学卒業してから、理系分野でこんなに勉強の機会に恵まれるなんて、なんて幸せなのでしょう。知らぬ間に門前の小僧は勉強になりました。刺激的で楽しかった。

#5117 公理を変えて資本論を演繹体系として書き直す① Nov. 18, 2023

#5128 公理を変えて資本論を書き直す⑤:生産性シミュレーション Dec. 11, 2023 [A2. マルクスと数学]

企業経営に及ぼす生産性の影響を数字で確認するのが今回の目的です。投下労働量が同じでも生産性が1.5倍になれば、商品の価値(=売上)も1.5倍になります。つまり生産性というファクターを導入したら、労働価値説は成り立たないということ。こんな当たり前のことが『資本論第1巻』(1867年)以後、議論されたことがありません。マルクス自身は生産性向上を労働強度の強化で説明しますが、それは現実とは矛盾します。生産性向上は労働の軽減や短縮、作業の単純化を伴なうケースが多いのです。SRLでは最初の大きな生産性アップはRI部の分注作業の自動化(1983~87年)でした。小さなメーカーと共同で自動分注機を開発し、手作業での分注作業はゼロになりました。そのメーカーは大きく育って今ではPSS社という名前で上場している企業です。フランスが新型コロナ検査用にその会社の自動PCR検査機器を大量に購入して新聞をにぎわしました。生産性向上の裏には現場の工夫がそれぞれにあります。そうしたことを念頭に置きながら、シミュレーションデータを眺めてください。

以下は産業用エレクトロニクスの輸入商社の経営改革実例がデータの背後にあります。

| 輸入商社 | |

| <ケース1> | 金額単位:百万円 |

| 社員数(人) | 150 |

| 売上 | 4,000 |

| 1人当たり売上 | 26.7 |

| 売上総利益率 | 30% |

| 売上総利益率 | 1200 |

| 物件費 | 450 |

| 1人当たり人件費 | 5 |

| 総人件費 | 750 |

| 売上原価 | 1200 |

| 利益 | 0 |

| 10年後自己資本額 | 10 |

| 20年後自己資本 | 10 |

業種は輸入商社、資本金は1億円、売上規模は40億円、社員数は150名の中小企業を想定したシミュレーションです。

社員の平均年収は500万円とします。粗利は30%ですから、売上総利益は年間12億円です。ここからすべての人件費と物件費を支払うものとします。

●人件費総額 500万円×150人=7.5億円…労働分配率は62.5%

●物件費 4.5億円

増資しないと、運転資金が回らないでしょう。こんな企業で増資に応じる株主は考えにくいのです。数年で経営破綻します。

<ケース2>では、社員数はそのままで売上が1.5倍になりました。生産性が1.5倍になったということです。

| <ケース2> | 金額単位:百万円 |

| 社員数(人) | 150 |

| 売上 | 6,000 |

| 1人当たり売上 | 40 |

| 売上総利益率 | 30% |

| 売上総利益 | 1800 |

| 物件費 | 450 |

| 1人当たり人件費 | 8 |

| 総人件費 | 1200 |

| 売上原価 | 1650 |

| 経常利益 | 150 |

| 売上高経常利益率 | 2.5% |

| 売上高税引後利益 | 90 |

| 10年後自己資本額 | 900 |

| 20年後自己資本 | 1600 |

売上総利益が12億円から18億円に増えていますから、社員の平均年収を500万円から800万円に増やせます。経常利益が1.5億円になるので、40%が法人税と法人住民税とすると、税引き後利益は9000万円になります。配当を資本金の10%支払うとすると、内部留保は8000万円です。10年後には自己資本額は9億円になります。

10年後には自己資本が充実して、財務安定性がしっかりしてきました。

<ケース3>では、生産性が1.5倍、売上高総利益率が30%から40%へアップしています。物件費も10%強アップ、オフィスを新しいビルに移しました。社員の平均年収は1000万円です。

| <ケース3> | 金額単位:百万円 |

| 社員数(人) | 150 |

| 売上 | 6,000 |

| 1人当たり売上 | 40 |

| 売上総利益率 | 40% |

| 売上総利益 | 2400 |

| 物件費 | 500 |

| 1人当たり人件費 | 10 |

| 総人件費 | 1500 |

| 売上原価 | 2000 |

| 経常利益 | 500 |

| 売上高経常利益率 | 8.3% |

| 税引後利益 | 300 |

| 10年後自己資本額 | 3000 |

| 20年後自己資本 | 5800 |

自然災害などで、売上が50%ダウンしても3年は持ちこたえられます。

生産性を50%アップして、売上高総利益率を30%から40%へアップすることができたら、社員の年収は2倍、3年間売上が半減してもそれまで通りに給料を支払い続けて持ちこたえられる企業になるということです。財務安定性の盤石な企業となります。

<ケース4>は売上高総利益率が30%から25%へダウンしたときのシミュレーションです。産業用エレクトロニクスの専門輸入商社では、急激に円安が進むとこういう事態に見舞われていました。為替変動に対する対策がなかったからです。

| <ケース4> | |

| 社員数(人) | 150 |

| 売上 | 4,000 |

| 1人当たり売上 | 26.7 |

| 売上総利益率 | 25% |

| 売上総利益 | 1000 |

| 物件費 | 400 |

| 1人当たり人件費 | 4 |

| 総人件費 | 600 |

| 売上原価 | 1000 |

| 経常利益 | 0 |

| 売上高経常利益率 | 0.0% |

| 税引後利益 | 0 |

| 10年後自己資本額 | 10 |

| 20年後自己資本 | 10 |

社員の平均年収が5百万円から4百万円に下がっています。下げざるを得ません。赤字の会社に賞与を支給するために融資してくれる銀行はありません。社長が自宅を担保に借入しない限り、融資はないのです。だから、社員の給与を下げざるをえません。

<ケース1>に比べて生産性は下がっていませんが、売上総利益率が下がるとこういうことが起きます。生産性が下がっても同様に社員の年収を削らざるを得ないのです。

<ケース4>のような企業は賃上げ闘争をしたって無駄です。経営者に経営能力がないのですから、さっさと見限って他に企業へ転職したほうがいいのです。

予算管理がなされ、決算情報が社員へ公開されている<ケース2>や<ケース3>のような企業では、経営者と賃上げの交渉のテーブルにつくべきです。そして経営分析をして、どれくらい賃上げの余地があるのか、そしてどれだけ賃上げするのか、しっかり話し合いましょう。

シミュレーションに使ったデータはおおむね1978~1983年まで勤務していた産業用エレクトロニクスの輸入商社をベースにしています。当時の貨幣価値に換算する場合は0.6~0.7掛けで考えてもらえば、現実に近い数字になります。

為替変動対策がなかったので、わたしが入社する1978年以前の円安時にはボーナス支給が1か月なんてことがあったようです。円安になると会社は赤字です。できるだけ赤字を小さくするために決算月の10月末に、集中的に受注管理をして、受注した製品をその月に納品できるように無理な努力をしていました。その結果、普段の月の2か月分の売上が立ちます。翌月は通常月の半分しか売上が立ちません。みんな決算月に振り回されるのです。こういう円安の非常時には、社長が銀行借り入れに担保を差し出していたでしょう。

定価表がなく、営業マンがそれぞれ自分の受注ごとに見積書を作成発行していました。使用する為替レートは営業マンごとにバラバラでした。日本電気府中工場と横浜工場では担当営業所が違うために、同じ製品なのに見積金額が異なるなんて不都合が起きてクレームになっていました。東京営業所長のEさんが京セラの黎明期に稲森和夫の薫陶を受けた優秀な人で、セールスで抜群の成績を上げるだけでなく、営業事務の合理化に鋭い意見をもっていました。円定価表を作成して全営業所へ配布して営業活動しようということになりました。利益重点営業委員会というのがあって、彼がそのメンバーで、唯一の実務担当でもあったのです。Eさんは「営業マンが外へ出ないで、時間の半分は事務所で見積書を作成したり、納期の督促の英文レターを書いている。円定価表をつくって女子社員が見積書を作成できるようになれば、売上は1.5倍にできる。円定価システムをつくりたいので協力してくれ」そう申し入れてきました。よく二人で酒を飲みました。

わたしは入社して1週間後に経営改革のための5つのプロジェクト(長期経営計画委員会・収益見通し分析委員会・為替対策委員会・電算化推進委員会・資金投資計画委員会)を任されていましたから、為替対策もわたしの仕事でした。それで為替対策と円定価表をセットで問題を解決する方法を考えました。

受注時の「円定価レート」と仕入時の「仕入レート」と「決済レート」を連動しそれらと為替予約を組み合わせることで、為替リスクをゼロにしました。金利裁定取引で先物は常に円高で為替差益が数千万円恒常的に発生するようになりました。注文する取引先も為替変動の影響受けず、契約時の円定価で購入できるので、為替変動を心配しなくてよくなったのです。円定価表は3か月に一度、為替相場をいくつかの移動平均値で観察して、30日移動平均値で傾向をみて、連動させることにしました。自動的に計算できるような仕組みを入れました。こういうことは人に依存してはいけません。

定価表を3か月に一度オフコンでプリント、更新することで、製品分野別に売上総利益率のコントロールができるようになりました。それで売上高総利益率を30%から40%へアップしたのです。欧米50社から世界最先端の産業用エレクトロニクス製品や軍事用エレクトロニクス製品ですから、競合品が少ないのです。すぐに効果が出ました。40%へもっていくのに、2年ほどかかっています。受注管理や納期管理システムの開発も必要でした。

高収益企業となり、内部留保が溜まって財務安定性が強化され、10年後くらいにで株式上場していますが。東大出の3代目に変わって業績不振で上場廃止、2010年頃に他社へ吸収合併されています。あのころ20代だった社員は定年前に会社が経営破綻して、たいへんな苦労をしたと思います。

労働価値説が真なら、長時間労働すれば商品の価値がアップしますが、そんなことはありません。生産性を2倍にあげたら、商品生産量は2倍となり、売上(=商品の価値)も2倍になります。1.5倍にし、売上総利益率を30%から40%へアップできたら<ケース3>にあるように給料は2倍にできるのです。品質を維持あるいは品質を向上させて生産性を上げれば大幅な賃上げが可能になることがお分かりいただけたと思います。

商品の価値を決めている因子はたくさんあります。生産性、品質、耐用年数、故障率、使いやすさ、デザインの良さ、使う材料の良さ、仕事をしている人たちのスキルの高さ・仕事の精度、ダイヤモンドのように希少性も商品の価値を高める大きな要因です、水だって飲み水が全地球規模で不足すればその商品価値は膨れ上がります。要するに商品の価値を決めている要因は無数にあるということ。

そんな当たり前のことが、労働価値説に立ってしまうと、マルクスがそうであったように一切見えなくなります。マルクスが『資本論』を1867年に出版してから156年が過ぎましたが、マルクス経済学者で生産性と商品の価値の問題を取り上げた人はほとんど聞いたことがありません。

マネジメントが下手な経営者は、生産性を上げても社員の給料を上げません。価格を下げて競争力を確保しようとするからです。

30年前に比べて、上場企業の取締役の報酬は2~3倍になっていますが、従業員(社員と非正規雇用者)の平均給与はアップしていません。どういう神経しているのでしょうね。

「売り手よし、買い手よし、従業員よし、世間よしの四方よし」

こうしたビジネス倫理に照らせば、愚の骨頂の経営です。日産のカルロス・ゴーンのような下劣な経営者は一人だけでたくさんです。

「売り手よし、買い手よし、世間よしの三方よし」は江戸時代から日本企業が受け継いできたビジネス倫理です。多くの上場企業の経営者が日本の伝統的なビジネス倫理を忘れています。

予算や決算データを公開して、データに基づいて社員と話し合う企業が増えてほしいと思っています。

================================

<余談-1:関周さん>

このシミュレーションは産業用エレクトロニクス輸入商社のデータがベースになっています。創業者はスタンフォード大を卒業し、三井合同で人事関係の仕事をしていたお父さんです、関周さんは2代目。お父さんは戦後の財閥解体で、社員の首切りをしなければなりませんでした。その解雇処理という仕事をした後に三井合同を離職しています。「人の首を切って自分が会社に居残るのは嫌だった」と創業社長が言っていたそうです。わたしの入社時の上司だった総務経理担当取締役の中村さんから聞いた話です。中村さんも創業社長の情緒や潔さを受け継いだ人でした

スタンフォードでHP社の創業者になるヒューレッドとパッカードの2名と友人だった縁で、HP社の日本総代理店をやらないかと話があり、HP社日本総代理店としてスタートした企業でした。後に、HP社は横河電機とと合弁でYHP社を立ち上げます。それで、従業員の半数以上を新会社へ引き取ってもらい、他の欧米のメーカーと総代理店契約を締結して、再スタートしています。2代目の関周さんは慶応大学大学院経済学専攻科で学んだ人でした。大学へ残る道はあったでしょうが、二代目ですから、会社を継がなければならなかったのだろうと思います。少し気の毒な気がします。

1978年9月の新聞募集広告での中途入社でしたが、1週間後には社運を賭ける6つのプロジェクトを公表し、5つをわたしに任せました。残り1つは利益重点委員会でしたから、ナンバーワン営業の東京営業所長の遠藤さんに任せたのです。プロジェクトメンバーは取締役と部長職1人、課長職が全部で3名でした。実務は5つのプロジェクトはわたしが、利益重点営業委員会は遠藤さんが担当でした。他のメンバーは提案とその進捗の報告を聞くだけでしたね。

入社したばかりのわたしに社運を賭けた5つのプロジェクトを任せるというのは、関周さん、ずいぶん大胆不敵な人でした。森英恵の会社の方を先に受けて社長面接で採用が決まったので、履歴書を送ってあった関商事の方へ断りの電話を入れたら、経理総務担当取締役の中村さんが、断りでもいいから電話じゃなくて社長に会って直接話をしてみろと言われて、青山の森英恵の本社ビルを出て、関商事のある日本橋人形町へ向かいました。技術部の前を通ったら、さまざまな電子機器が乱雑に置かれてました。マイクロ波計測器用の制御用高性能パソコンや4色プロッターも転がっていました。少年の心を少し残していたわたしの目には魅力的に映りました。「いじってみたい!」(笑) 社長室に通され、関さんと話したら、慶応大学大学院で経済学を学んだことのある人で、同じ経済学の専門家でした。わたし学んだ東京経済大学大学院は開設して10年間合格者なし、文部省からクレームがあり、合格者を出さないなら設置許可を取り消すと言われて、わたしは2期生、2人の合格者の一人でした。そのころの大学院の入試難易度は慶応大学大学院と一緒です。専門がマルクス経済学で『資本論』体系構成に関する研究をしたことを告げました。簿記と珠算が1級(どちらも日商)だったのでそこが異色だったかもしれません。関さんはそのころ40代半ばで会社経営に行き詰まっていました。固定相場制から変動相場制になって今までのやり方が通用しなくなっていたのです。

いい社長に恵まれました。いい仕事がなければスキルは磨きようがありませんので。その関周さんと経営統合システム開発を巡って、意見が対立し辞職することになるのですから、運命はわからぬものです。辞職を申し出たのが11月下旬でした。引継ぎを1月末までやってほしいと頼まれ、その通りにしました。

年が明けて、1月に新聞を見て職を探し、リクルート社が斡旋をしていたので、経歴書を持参して試験を受けました。7段階で最高ランクだったので、いい就職先のファイルがオープンになりました。面接を担当してくれた人から、「面白そうだから転職しなくても5年後にもう一度リクルート社へ来てテストと面接を受けてほしい」といわれました。そのときの偏差値は72でしたが、「5年後にはあなたはもっとアップしている」と告げられました。年齢が高くなれば普通は偏差値が下がるんだそうです。面接官の興味を惹いたようでした。

SRLとプレジデント社とフェアチャイルドジャパン社の3社を選んで2社会社訪問し、成長企業であったSRLを選びました。たしかSRLが一番給料が安かった。500万円くらいの提示でした。フェアチャイルド社は経理課長職で850万円でした。外資はあのころから年収が高かったのです。1984年1月のことです。

2/1からSRLで仕事しました。2月になってから日商岩井から転職してきた総務部長から電話があり、日商岩井のシステム子会社に課長職で推薦できるので行かないかとお誘いを受けました。SRLで働いていたのでありがたいけど断りました。営業部長の関さん(社長とは親戚ではない)からも電話をもらい、同期が帝人エレクトロニクスにいるので、課長職で転職しないかとオファーを受けました。6年間一緒にシステム開発していたオービックの芹沢SEからも、取引先に輸入商社が20社ほどあるので、輸入商社向けのパッケージソフト開発をしたいので来ないかとお誘いを受けました。彼はそのご開発担当役員になっています。優しくて人情味のある人たちと仕事していたことに会社を辞めて気づかされました。

すぐに就職が決められる、いい時代でした。SRLでも予算編成と管理の仕事がわたしに回ってきました。入社1か月後には経営統合システム開発の仕事もわたしの担当になりました。産業用エレクトロニクスの輸入商社の10倍以上の規模の開発でした。ラッキーでした。エレクトロニクス輸入商社でも経営統合システム開発をしていたので、何だか続きをしているようでしたね。わたしに任されたのは、会計システムと、買掛金支払いシステムそして投資・固定資産管理システム、各サブシステム(購買在庫管理システム・販売会計システム、原価計算システム)とのインターフェイスでした。8か月で本稼働させています。パッケージソフトの開発のような仕事でした。ここでもスキルがかなり上がりました。米国で出版された会計情報システムに関する専門書がずいぶん役に立ちました。当時はこういう本の翻訳なんかでないのです。システム開発の専門知識と管理会計学の専門知識の両方を兼ね備えた学者がいませんでした。管理会計学の分野でも最先端にいましたから、仕事に夢中でした。

<余談-2:辞職の決意>

なぜ関商事を辞職したのか今まで書いたことがないので、書いておきます。

入社して2年目だったかな、受注・受注残・納期管理システムを開発しました。関商事へ入社するまでコンピュータなんて触ったこともありません。だから在職中の6年間でシステム開発関係の専門書を50冊以上読んでいます。10冊ぐらいは英語で書かれた専門書でした。社会人となったら数学も英語も必要になります。それができないならできないなりの仕事しか回ってこないでしょう。社運を賭けるようなプロジェクトを半端な能力の人間に任せたら、会社がつぶれかねませんから。

入社1か月目に関さんが米国出張して帰ってくると、朝わたしの机の上にHP67がありました。社長秘書に聞くと、「社長がebisuさんにって置いていきました」。うれしかった。プログラマブル関数計算機で、マイクロ波計測器の制御ができるインターフェイスをもった小型コンピュータでした。当時11万円ですから、大卒初任給とほぼ一緒でした。1週間でで400頁の英文マニュアル2冊を読んで数値計算プログラミングをマスターしました。逆ポーランド記法、RPNというとっても扱いやすい数値プログラミング言語でした。経営分析モデルを創るために毎日電卓で膨大な計算をしていました。それを見ていて、いけないなと思ったのでしょう、強力な武器を与えてくれました。線形回帰分析がこの小型コンピュータでやると、電卓で1日かかるような計算が30分で済みます。25ゲージ5ディメンションのレーダチャートと総合偏差値評価モデルをこの時につくりました。13年後にSRLでEXCELに乗せ換えて、子会社関係会社の業績評価システムとして使いました。1992年でも、最先端の業績評価モデルでした。会社の買収の際の買収価格算定にも利用しています。

関商事へ入社2か月目にはHP96が朝、机の上に載っていました。こちらなプリンター付きで、キーが大きくて扱いやすい、22万円の上位機種でした。HP67は社内ではナンバーワン営業の東京営業所長だけ、入社早々のわたしには、倍の値段の上位機種まで社長がプレゼントしてくれました。まったくの特別待遇でした。社長にしてみたら、5つの経営改革プロジェクトを一人で担わせているのですから、経営分析モデル作成や、経営改善のための経営分析だけに時間を使ってほしくないわけです。社長の目論見通りでしたね。3か月後には三菱電機製のオフコンの3日間のプログラム講習会へ行かせてもらって、COOLという12ケタのダイレクトアドレッシングの言語をマスターしました。3ケタのオペコードに3ケタのオペランドが3個で構成された言語でした。ハードディスクの使用エリアはプログラマー側で指定します。さっそくプログラミングして営業部別・営業所別の売上総利益表を出力してみました。それまで、営業部別・営業所別の売上総利益データがなくて、管理できていませんでした。これがあるお陰で、後から円定価表システムをつくり粗利益をコントロールするようになると、実績結果の対比ができるようになったのです。2代目のオフコンはコンパイラー言語で走るマシンでした。これも3日間の講習に行かせてもらいマスターしました。3言語目でした。PTOGRESSⅡという言語でした。

納期管理システムで仕入処理を電算化しました。それまで業務課員が手計算していた輸入処理業務はコンピュータ入力すればいいだけで、単純作業になりました。ここでも生産性がアップしていました。もちろん業務の精度は格段に高くなっています。受注データに製品の納期を更新することで、売上推計が可能になりました。為替対策も受注レートと仕入レートと決済レートを連動させることで、高い確率でか為替予約でリスクのカバーができるようになったのです。経理課長のNさん喜んでいました。

もう為替変動を心配する必要もないし、決算月に売上を2倍計上する必要もない、毎月すれすれの資金繰りで銀行と交渉する必要もなくなったのです。

会計システムを含めてこれらのシステムを1台の汎用コンピュータで統合システムとして運用しようということになり、NEC製の汎用小型コンピュータ導入が決まりました。社長はコンピュータを三菱から大口取引先であるNECへ変更するのに、ナンバーワンSEの派遣を条件に出しました。難易度の高い仕事ですから当然です。高島さんというSEが担当することになりました。それまで担当してくれていたオービックのSE芹沢さんも凄腕の人でした。外部設計と実務設計はわたしの仕事で、高島さんは内部設計という役割分担でスタート。システム開発で一番難易度の高いのは実務設計です。ここがしっかりしていて、プログラミング仕様レベルで詳細な外部設計がなされていたら、内部設計は試行錯誤がなくなります。プログラミングの工数を半分程度に抑えられます。

この仕事が進みだした時に、関社長は大学同期の友人でSEだというMさんをシステム開発の助言をしてもらうために1か月間社内でヒアリング調査をさせたのです。外資で撤退したコンピュータメーカにいた方ということしかわかりませんでした。1か月たって調査報告書が出てきて、電算化推進委員会のメンバー全員で読みました。読んでSEではないことが内容から知れました。POSの営業担当だったのです。デパートなんかのレジシステムです。社内の各課の課長をそれぞれ呼んでヒアリングを1か月もしたので、「ebisuさん担当外れたの?」と言われて、やりにくかったのです。委員会のメンバー全員で報告書を読み、業務内容が理解できていないことを確認して、経営統合システム開発にはかかわらないでほしいと申し入れをしました。委員長は営業担当常務のKさんでした。利益重点営業委員会の委員長も兼務でした。

電算化推進委員会の総意ですから、社長の関さん、了解してくれました。本音はわたしの上司にしたかったのだろうと思います。わたしにとってはタダの足手まといです。若い人ならともかく、50歳前後の人で、これから勉強するのは無理でした。コンピュータのことだけでなく輸入業務や外国為替業務、管理会計業務に精通していなければお手伝いにはならないのです。こちらが教えなければいけません。だから、ノーでした。

わたしは、社長室のあるビルから歩いて2分の所にあるビルで仕事していました。管理部の平社員でしたが、電算室が新設になり係長職で異動になりシステム開発専任となっていました。上司は第2営業部長でしたが、システム開発の専門知識がありませんから、電算室へ来たこともほとんどありませんでした。コンピュータを設置してある部屋で一人で仕事してました。経理課や管理部の女子社員が伝票入力に毎日来てました。

数か月後に仲良しの業務課長から、Mさん昨日また来てましたよと電話で連絡くれました。輸入商社向けの日本では最先端の経営統合システム開発をしていて、仕事をディスターブされたくありませんでした。友人関係と仕事の区別がつかない社長に愛想が尽きて、すぐに社内電話をしたのです。

「大学同期のご友人が大切なことは理解しているつもりです、しかし仕事は別ですよ、Mさんが関わるならこの仕事はできません、どうしますか?」

電話の向こうで言葉に詰まってました。無言が十秒間ほど続いたような気がしました。「ご返事がないようですね、お心はわかりました。残念です。辞表を上司に出しおきます」、そう告げて電話を切りました。11月下旬でした。数か月は無職かなと覚悟が決りました。

プレゼントされていたHP67とHP97は秘書を通じてお返ししました。

実はこの間にもう一つトラブルがありました。わたしより1年後に採用された総務課長のTさんがなにかと為替対策の仕組みを聞くので答えてあげてました。何だかヘンだなという感じはありました。そうしたら別の案を社長に提案していました。杜撰な案でしたね。取締役会にかけたのでその提案書がわたしの目に入ることになりました。別の案があるならそう言えばいいのに、内緒にして別の案を社長に進言。カチンときたので、理由を示して使い物にならぬ提案であることを明らかにしました。当然没になりました。卑怯なことを承知で、それでも点数上げたかったのです。中途採用の哀しさがありました。アイデアルという傘のメーカーがありましたが、そこが倒産して転職してきた人でした。原価計算制度の運用ミスが祟ったというのがわたしの感想です。製品別原価を計算して採算の合わないものから切り捨てていった。本社費の負担が重くなり、儲かる製品がなくなります。

送別会は水戸営業所の女性社員が同時期に辞めるので、一緒になりました。送別会に出席しなかったのは社長の関さんと総務課長のTさんぐらいでしたね。

常務の加藤さんはポルトガルの国際会議で脳出血を起こして倒れ、リハビリを終えて、ようやく通勤可能な状態へ回復しつつありました。加藤さん、「わたしがこんなことになっていなければ、社長に言うのだが...すまない」、そうおっしゃいました。身体が弱っている加藤さんにこんなに心配かけたんだと、身が細る思いをしました。申し訳なかった。

採用の時に関係した中村取締役はそのご社長とそりが合わずに、数年後に退社しています。いろいろ原因があったのでしょうが、その中のひとつはわたしが関係していたと思います。ギクシャクしていたのをそばにいて感じてました、情の人でしたから。

あのときあのタイミングでやめたから、SRLへの転職、そして経営統合システム開発の仕事が可能でした。ピンポイントのタイミングだったのです。転職先を探してから辞表出すなんてことをしていたら、別の企業で仕事していたでしょう。大きな経営統合システムを担当するチャンスはなかったでしょう。

システム化の推進で経営改革を続けた結果、6年間で財務安定性が盤石になり、人形町界隈で10億円の自社ビル購入が可能になっていました。みんなと一緒に株式上場祝いたかった。

1978年から使い続けて45年、5台目です。RPN方式の操作がすっかり体の一部になってしまっています。他のメーカーのものは使えません。スタックがxyztと四段あるので、頭の中にもスタックが四段あって、表示されていないのにスタックの中が「いつでも見えています」。(笑)

#5127 公理を変えて資本論を書き直す④:生産性とマネジメント視点の重要性 Dec. 10, 2023 [A2. マルクスと数学]

今回は、労働価値説と生産性の関係を紐解きます。話の要点は労働価値説と生産性の話は両立しないということ。生産性の向上は労働価値説と矛盾することを明らかにします。そこだけ理解してもらえば十分です。マルクス経済学者でそんなことを言った人はいません。もちろん、マルクス経済学者で生産性の問題を取り上げた人もいないでしょう。論理的に矛盾しますから。商品価値の総額が増えるのは、労働の強度を大きくしたと説明するしかありません。マルクスはそうしています。

さて、本論です。

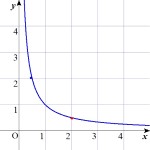

労働価値説を式で表すと(x軸は投下労働時間、y軸は商品の価値とする)、ax+by=0で表すことができます。

定義域:{x| 0≦x}& {b/a| b/a<0}

投下労働量が増えれば増えるほど商品の価値は増大し、それが減少すればするほど商品の価値が減少することになりますが、ほんとうでしょうか?具体的に考えてみたらわかります。

一番大きい問題は、投下労働価値説に立つと、生産性とかマネジメントとか品質向上という視点が失われてしまうことかもしれません。それが現実にどのような災厄をもたらすかは、次回述べる四つのシミュレーションで明らかにします。ソ連がロシアになっても経済停滞から抜け出せない理由や、中国が20年前まで経済停滞していた理由、北朝鮮が経済停滞している理由も明らかになります。

労働価値説に基づいてそれを数式で表すと…

生産された商品の価値=k×商品の生産量(個数)×1個当たりの投下労働時間…(1)

商品の生産量をxとし、商品1個当たりの投下労働時間をyとすると、次の式が成り立ちます。kは金額換算のための調整定数とします。

z=kxy …(2)

生産性が2倍になれば、商品1単位当たりの投下労働時間yは1/2となり、同じ労働時間内に生産できる商品の数xは2倍になりますから、この関係は反比例です。

生産性という観点を導入して、商品の生産個数xと商品の1単位当たりの投下労働量yを関数で表すと、次の式が成り立ちます。

y=1/x…(3)

定義域:{x| 0<x}

x軸は商品の数量、y軸は商品1単位当たりの投下労働量を表します。

この関数では生産される商品の量xが2倍になれば、商品1単位へ投下される労働時間が1/2になります。

この式をxで微分すると、

dy/dx=-x^2…(4)

基準座標を(1,1)にとれば、生産性を2倍にしたときには商品1単位あたりに必要とされる投下労働量は半分となり、座標は(2,1/2)に決まります。x=1における微分係数は-1で、x=2におけるそれは-1/4です。生産性が2倍、3倍となると、微分係数は-1/4倍、-1/9倍となります。さて、これにはどのような意味があるのでしょう。わたしにはこの式の意味するところがよくわからないのです。わかりやすい説明を考え付いた人は投稿欄で教えてください。

千葉大学の夏目雄平先生が大学での初等物理の授業の準備を昨年FB上でFB友限定公開で何度もやって見せてくれましたが、式を展開するごとにそれぞれの式に物理的な意味が与えられていましたから、この微分係数の変化にも経済学上の意味があるのでしょう。わからないところはそのままにしておいて、話を進めます。どこかでその意味が判明するかもしれません。

さて、生産される商品の量が半分なら、座標は(1/2,2)となり、商品1単位を生産するのに要する労働量は2倍となります。

x=1の点での微分係数は1、x=1/2の点での微分係数は-4です、この数字は何を意味するのでしょう?

生産性が2倍になると商品1単位当たりの投下労働量減少の傾きが-1/4になるということ。生産性が3倍になれば投下労働量の減少の傾きは-1/9になるということ。減少の傾きは加速的に0へ近づくことがわかります。

生産性が半分になる(1/2、2)と接線の傾きは-4となり、変化の割合が加速的に増大します。

定義域は、x={x| 0<x}ですから、

lim (n→0)1/x=∞...(5)

lim (n→∞) 1/x=0...(6)

となります。

この数式は面白い問題を提起してくれています。投下労働量が極限値でゼロになる点を具体的に検討すると、モノや情報の生産に人間の労働が不要になった世界を叙述しています。臨床検査センターで自動分注機を開発導入したら、分注工程で仕事したいた人がゼロ人、つまり完全自動化になればこういう事態が起きます。固定資産台帳が500頁ほどもありバイト3人2か月かけて所定の申告書用紙へ転記して提出していたのを、プログラムを一本作っただけで、プリントアウトをそのまま提出できるように変更しました。これもその工程は労働量ゼロになってしまった例です。染色体検査で染色体の顕微鏡写真を撮った後に、写真を鋏で切って、染色体の大きい順に並べながら糊で貼り付けます。1987年に染色体画像解析装置を3台導入した後は、そういう作業がゼロになりました。CCDカメラで画像を取り込んだ後に、プログラムが自動的に大きい順に並べてくれます。それを高品質のレーザプリンタでプリントします。切り貼り作業はこうしてなくなりました。結石の前処理ロボット開発も似たような効果がありました。結石を粉砕して、腕時計組み立て用のアームロボットで五円玉のような穴の開いた金属の穴の部分に詰めて固めます。それを赤外分光光度計で測定します。前処理工程がアームロボット処理に変わりました。

部分ではなくて、全体もそうなる可能性がります。「(工場生産)労働」からの人間の究極的な解放が可能だということをこの数式が示しています。同時に、このことはビジネス倫理や人間のあくなき欲望を抑止しないと、過剰富裕化によって、有限な資源を食い尽くして人類が滅ぶ危険も警告しています。

「売り手よし、買い手よし、従業員よし、世間よしの四方よし」

そして、経営者や株主は強欲をむさぼらぬことが要求されます。それをそれぞれの立場の人々が倫理で律するか、それとも法律や制度で縛るかを具体的に検討する必要があるということです。日産のカルロス・ゴーンのような強欲な経営者がこれからもいくらでも出て来るでしょうから。

ものはついでだから、逆関数を考えてみましょう。y=1/xはy=xに対して線対称ですから、xとyを入れ替えても同じことになります。

x=1/y…(7)

この関数の表す意味はy=1/xとは異なります。今度は、商品一単位の投下労働量を2倍にすれば、生産性が1/2となり、接線の傾きは、-1/4です。微分係数は同じなのです。投下労働量を増やしていくと接線の傾きは加速的に0に近づきます。投下労働量が基準点(1,1)から2倍になれば、生産性は1/2に、そして接線の傾きは-1から-1/4となります。投下労働量が1/2になれば、そのとき(x=1/2)接線の傾きは-4となります。

さて、(3)の式の両辺にxを掛けると、

xy=1…(8)

これを(1)式に代入すると、商品価値は増えないことになります。

z=kxy=k…(9)

ところが、市場へ2倍の商品が出荷できれば、それが過剰生産でない限り、売上は2倍となりますから、商品価値が生産性によって変わらないという仮定が事実と矛盾していることになります。生産性が2倍に上がれば、投下労働量が同じでも売上は2倍になります。(6)の式は現実にはあり得ませんから、妄想の類です。でも、労働価値説に立つとこういう結論になります。労働価値説で生産性向上を説明しようとしたら、労働強度を大きくしたとしか言いようがないのです。しかし、生産性向上は労働軽減になる事例が多いのですから、矛盾しています。こうして労働価値説は破綻するのです。

普通の成績の中高生でも理解できる仕組みですが、投下労働価値説にこだわれば、そんな当たり前のことが学者ですら理解できなくなります。

生産性が上がれば上がるほど同じ人員数で商品の生産量は増え、商品1単位当たりの投下労働時間は減少するのはあたりまえの事実です。マルクスのように大英図書館で一心不乱に書物を読んで勉強しなくてもわかることです。働いても、企業経営してみてもわかることですよ。こんな当たり前のことを理解するのに特別な頭脳は必要ありません、普通でいいのです。マルクス『資本論』の「資本の生産過程」編には生産性の問題が抜け落ちています。

実際の数字を使って確かめてみましょう。

商品を一つ生産するのより具体的に8時間の労働時間を必要とするとします。その商品の市場価格が16.7万円とし、生産に投入される人員が15名、労働時間1時間あたりに産出される価値をk円とすると、次の式が成り立ちます。

z=k×(8時間×15人)×10個=167万円…(11)

z=120k=167万円

k=13920円…(12)

生産性が1.5倍になったと仮定すると、

z=13920円×(8時間×15人)×15個=251万円…(13)

投下労働量が同じなら生産性が1.5倍になれば、売上も1.5倍になることは自明です。

そういうわけで、この企業の売上は以前の167万円/日から251万円/日へと増大します。1か月20稼働日換算だと、年額で240倍ですから、167万円⇒4億円、251万円⇒6億円です。一人当たり人件費は500万円⇒800万円でシミュレーションしています。当初1000万円の資本金で出発したとして、10年後には1.3億円の自己資本額になります。

労働価値説が真であれば生産性が1.5倍になっても、グリーンの総労働時間には変化がないのですから、商品価値(売上)は不変のはずですが、それは事実と矛盾していますから、背理法で労働価値説は偽であるという結論が導き出されます。過剰生産にならない限り、売上は2倍になります。売上=商品価値ですから。

次回、シミュレーションをお目にかけますが、生産性を1.5倍にできたら、給料は1.5倍以上にできます。

逆に生産性が1/2の企業は従業員へ半分の給料しか支払えません。ブラック企業ですね。

品質を維持しながら生産性を上げることができれば、その企業の従業員の給料は社会的平均値よりもはるかに高くなります。品質をアップしながら生産性を上げられたら、商品価値=売上はより増大するでしょう。

耐久消費財を考えてみます。3年で半数が故障し5年でダメになる価格50万円の工業用ミシンがあるとします。故障が少なく耐用年数が3倍ある高品質のミシンなら、100万円で買っても採算が合うでしょう。30年ほど前に聞いた、中国製のミシンと日本製のミシンがそうでした。

商品の価値は品質によっても評価が違います。それは仕事をしている人のスキルや工夫や心構え、生産システム、そしてマネジメントの巧拙に依存しています。

商品の価値を決定する要因は、生産性だけでなく、品質(故障率や耐用年数に関わります)、仕事をしている人のスキル、生産システム、マネジメントの巧拙などさまざまな要因が関係しています。複雑系なのです。

投下労働量で商品の価値が決まるなんて言うのはフィールド観察をしたことのない一握りの学者の妄想です。マルクスもそういう中の一人でしたから、抽象論ではなくて現実的で具体的な視点で見直してみる必要があります。

生産性を変えた損益シミュレーションの準備ができましたので、次回は、商業において、生産性が1.5倍になったときに、赤字すれすれの企業の社員の給料がどうなるのか、企業がどのように変わりうるのかがはっきりわかります。

次回はもっと具体的な「損益シミュレーション」を紹介します。経営のシミュレーション見たら、起業したくなる若者が増えるかもしれません。期待しています。

マルクスが『資本論』でなぜ論理的に破綻したのかを扱ってきましたが、それを乗り越えるにはどのようにしたらいいのかも俎上に載せます。マルクスが夢想しただけで終わった新しい経済社会のデザインもしてみたいのです。

<余談-1:労働組合運動改革>

マルクスとエンゲルスの『共産党宣言』は1848年でした。そして『資本論第一巻』が1861年ですから、175年もたっているというのに、労働組合運動はスマートじゃありませんね。ブラック企業で賃上げ闘争したって無理です、無い袖は振れませんから。その一方で優良企業は20~50%の賃上げのできる余地のあるところがあります。しっかり企業の経営分析して、たとえば生産性を20%アップする計画を立てて、30%の賃上げの交渉テーブルについたらいいんです。

そういう企業がプライム市場で20社も出てくれば、あるいはスタートアップ企業で生産性を50%アップして60%の賃上げを公表する企業が陸続と出てくれば世の中変えられます。そういう企業に人材が集まってきます。ブラック企業は誰も振り向かなくなり、自滅していきます。強欲な経営者は有能な社員から見放されます。

既存の分野での生産性アップでもいいし、新しい事業分野を切り拓いて高収益企業を目指して社員の平均給与を1500万円にしたっていいのです。すでにそうした企業は出現しています。やりかたを真似たらいい。

こんなことは民間企業でないとできません。

<余談-2:二重の破綻>

#5125 公理を変えて資本論を書き直す③ Dec. 8, 2023

にほんブログ村

夏目雄平先生の著作を紹介します。

世界が驚く日本のすごい科学と技術: 日本人なら知っておきたい

- 出版社/メーカー: 笠間書院

- 発売日: 2022/04/25

- メディア: 単行本

#5125 公理を変えて資本論を書き直す③ Dec. 8, 2023 [A2. マルクスと数学]

マルクスは1867年に『資本論第一巻』を公刊してから、第2巻を出すためにたくさんの原稿を書き貯めましたが、死ぬまで続巻を出版しませんでした。重大な理由があるはずですが、そこを問題にしたマルクス経済学者はいません。

死ぬまで書き溜めた原稿は斉藤幸平氏の著書に明らかです。晩年は新しい経済社会のデザインを夢見ていたようです。

死ぬまでの16年間沈黙を守り続けたのは、第2巻の市場論でマルクスは労働価値説が破綻することに気がついたからというのがわたしの説です。ヘーゲル弁証法では第2巻が展開できないことはすでに#5124で具体的に述べましたから、ヘーゲル弁証法で市場論を展開することは不可能です。一つ手前の生産過程でもジンテーゼに該当する概念がありませんから、ヘーゲル弁証法では展開できないことはお分かりいただけたのではないでしょうか。

ところで、労働価値説が破綻している事例をすでに3つ挙げていますが、今回はさらに2つ付け加えます。事例はこれで終わりです。そのあとは「労働価値説と生産性」の問題に焦点を当てます。これもマルクス経済学者は今まで誰一人採りあげたことがありません。取り上げられない理由があるからですが、それも明らかにします。四つのシミュレーションで明確に解説するつもりです。

<事例-4:東北の臨床検査会社CC社との資本提携>

副題:実現できなかった黒字化案

経営分析をして、資本提携交渉をまとめて、先方の要請で経営企画担当取締役として出向したのは1993年でした。3年の約束で、黒字転換と子会社化するという指示を創業社長の藤田さんから直接受けていました。このとき北陸の臨床検査会社の買収と東北のCC社の資本提携の両方を藤田さんの特命案件で担当していました、それでどちらも首尾よく言ったので、好きな方を選んでいいよと言われ、金沢の臨床検査会社の子会社化は大きな問題が一つありましたが、首尾よく交渉し終えており、子会社化以後は生産性向上のためにシステム開発案件だけで大きな問題がないのでCC社を選びました。

資本提携交渉をしたときにCC社のT社長は社内を見せてくれました。システム部門でパソコン十数台をつないだマルチコントローラを開発していました。許可をいただいてから、ボードをひっくり返して配線を確認したらマッピングではなくてプリント基板でしたので、「社長、これ売るつもりですね、プリント基板で配線しているということはもうプロトタイプの段階ではないのですね」と告げるとギョッとした顔をしていました。「中止したほうがいいと思いますよ、アッセンブラでの開発の時代ではないのです、メンテができないので売ればトラブルになります、使用しているパソコンも沖電気製で計算が引けない代物です」社長室に戻って、率直に意見を述べました。

前年に千葉ラボではAS400とプログラミングできなくてもSQL文を書くだけでデータを扱えるRDBマシンで生産性を2倍にしたシステムが稼働していたので、マルチコントローラでパソコン十数台を運用するような時代ではなかったのです。おまけに、あいかわらずアッセンブリー言語でした。これでは開発担当者だってメンテはたいへんです。とっくにC++の時代でした。千葉ラボの旧システムはCC社が開発したものでした。アッセンブリー言語で開発した、メンテナンスが著しく困難なシステムでした。

このときに、5年間の財務資料と人員データで経営分析した資料と当期の損益シミュレーションデータを見ながら、売上推計値を説明しましたが、それはCC社のT社長と一緒でした。自分のノートパソコンを見せてくれましたが、EXCELの表計算を利用した営業所別の売上高の線形回帰分析データが並んでいました。

「最小二乗法で計算している...」とCC社の社長の説明が始まりました。

「ああ、営業所別に線形回帰をしたのですね、わたしの方は別の方法でやってます。もっと簡便な方法ですがデータの精度は一緒です」

統計に知識のある人同士の話ならは「最小二乗法…」という説明はしません。線形回帰分析という専門用語があるので、ひと言で済みます。

この時もギョッとしていました。ただの財務屋だと思っていたのですから、統計の専門知識がないと思っての解説でした。15年前の輸入商社勤務時代に(1978年)に、プログラムのできる科学技術用の卓上関数計算機HP97とHP67を使って、自社の経営改革のための経営分析で線形回帰分析を頻繁に繰り返していました。性能が低くてまだ国内のパソコンが仕事ではつかえなかった時代です。オモチャでした。

決算資料を見たときに、検査試薬費の比率が11%くらいだったかな、あまり低いので、質問をさせてもらいました。

「社長、これ試薬の購入費が他のラボに比べて低いのですが、何か特別な事情がありそうですね、この価格では通常は仕入れられません。教えていただけますか?」

1978年に開発した25ゲージ5ディメンションの経営分析モデルを使って、一般検査子会社の財務資料の分析をしていたので、材料費比率がどれくらいか知っていました。これもドンピシャでした。CC社会長の息子が薬剤師で大手試薬の卸問屋の勤務なので特別価格で仕入れているとのこと。よくこんな価格で仕入れができるとからくりがわかってこちらがびっくりでした。データに粉飾があるとあとで困ったことになるので、5年分の財務データを経営分析モデルへ入力して、異常なデータがあれば、理由を確かめるようにしていました。そういうことが習慣になっていました。輸入商社にいた1978-83年まで6年間、経営改善を目的としたシステム開発をしながら、経営分析をしていました。四半期ごとに役員全員へ解説してましたから、数字を見ただけで、異常なものには勘が働きます。知らない間にセンスを磨かせてもらっていたのです。それがCC社との資本提携交渉に役に立ちました。

同じフロアの営業所に行くと、コールター(海外メーカーで性能はいい)の血球計算機が置いてありました。普通はシスメックス(国内メーカー)のものを使います。メンテナンスがいいからです。わたしは機器購入担当をしていた時に、ばらばらにいろんな会社の血球計算機を入れられては、人の異動の時に困るので、ブランチラボの血球計算機はシスメックスの製品に統一していました。もちろん、全国どこでも緊急メンテナンス対応するという条件でです。それで

「コールターの性能がいいのは知っていますが、メンテに問題があるはずです、これは社長のチョイスですか?」

故障で2日間も検査できなかったら会社の信用にかかわるので、メンテナンスのよしあしはとっても大事なのです。臨床検査技師のT社長が性能重視で選んだものでした。なるほど、そういう技術的な的な視点を優先して経営しているのかと合点がいきました。

後でお酒を飲んだ席で、「わけがわからない、経営分析を頼んだのだから財務屋さんだと思っていた」、そう言ってました。財務屋で、SEでもあります。日本最大の臨床検査ラボの機器については社内でもっとも詳しい社員の一人です。産業用エレクトロニクスの輸入商社で6年間マイクロ波計測器や時間周波数標準機、質量分析器、液体シンチレーションカウンター、スパイが使うレシーバや航空機搭載の機器等の軍需機器、毎月欧米50社の新製品の技術説明会に出席して、世界最先端の理化学機器について6年間専門知識を蓄えてきましたから、臨床検査機器の理解は簡単なのです。ディテクター部があり、データ処理や制御部のコンピュータ部があり、そして出力部(GPIBインターフェイス)で構成されている点では同じですから。ディテクトする周波数や前処理がいろいろだというだけのことでした。経験と学習はどこで役に立つのかわからぬものです。役に立たぬ経験も学習もありえないというのがわたしの経験です。

提携交渉でそういう経緯があり、資本提携はわたしが取締役で出向するという条件が付与されました。T社長は赤字が続いているCC社の経営改善を期待していました。 15か月間という短期間ではありましたが、腹を割って話ができるパートナーでした。

出向して3か月目くらいの時に2箇所あるラボのうち栃木県にある細菌検査ラボを見せてもらいました。細菌検査システムが導入されたばかりでしたが稼働していません。細菌検査担当者に理由を訊いたら「使い物にならないし開発した担当者が来ない」というのです。CC社の本社へ戻って直接本人へ確認すると、「文句を言われるので行かない」そう言ってました。これでは商品としてラボシステムを販売できるわけがありません。千葉ラボの旧システムがどういう状態だったのか、これでよくわかりました。

生産性とメンテナンスのしにくいシステムでは製造コストも販売した後のコストも高くついてしまいます。その一方で品質が劣るのですから、市場では低販売価格で勝負するしかありませんから、利益が出ません。システム技術が高いと自負していたT社長はそのシステム技術にこだわって経営を悪化させていました。世の中の動きよりだいぶ遅れていましたが、周りに助言してくれるスキルの高い専門家がいませんでした。社長業とは孤独なものです。後ろを見たって相談する相手はいません、それでも決断はしなけりゃいけません。

生産性は商品価値と密接に関係しています。品質と商品の価値は密接な関係があります。

染色体検査事業をSRLと連携することで、SRL側は受注抑制を解除できますし、CC社は染色体事業の売上規模を拡大して売上高経常利益率を15~20%へ持っていけます、win-winの黒字戦略案を15か月で作成して文書でSRL創業社長の藤田さんへ文書で報告し、最終確認のためにSRL本社へ呼ばれました。その席で藤田さんと副社長のY口さんからストップがかかってしまいました。陸士と海士を両方合格したY口さんは、戦後東大に入り直して富士銀行へ就職、そこからSRLは役員出向・転籍、このころは専務から副社長へ昇格していました。

経営改善案では、SRLよりも売上高経常利益率が高くなるし、SRLの子会社の中ではダントツにナンバーワンの高収益企業となる予定でした。私の作成した損益シミュレーションは具体的な戦略の裏付けがあるので外れません、年間16~20億円の検査試薬のコストカットを提案し、3年間実際の交渉をやって見せてます。千葉ラボの生産性2倍アップの新システム導入でも損益シミュレーションで黒字化の実績がありました、だからストップでした。こういう子会社が出現することが藤田さんいやだったのです。その時まで藤田さんの真意が読めていませんでしたね。難易度の高い仕事だったので、夢中で仕事してました、間抜けでした。(笑)

実質的な幕引き交渉は藤田さんと二人で、浜松町の東芝ビルに入っていたJAFCOとやりました。

子会社社長は親会社の取締役兼務が慣例になっていましたから、社長もSRLの営業担当常務に交代する交渉までしてありました。T社長の持ち株の譲渡まで、条件を飲んでもらっていました。

交代で3人出向しましたが、染色体事業分野の拡大という選択肢がとれなくなって、赤字は拡大、1年後に持ち株を他社に譲渡して資本提携を解消しました。交代で出向した方たちは気の毒でした。

染色体画像検査分野は生産能力があるのに、営業が弱くて検査をもってこれません。だから、この部門をSRLの下請化して、東北市場で受注した分をCC社仙台ラボへ流すつもりでした。SRLの方は3台IRS社の染色体画像解析装置を使って処理していましたが、処理能力が受注に追いつかないので受注抑制していました。だから、この事業分野の提携は「win、win」の関係だったのです。提携することで、CC社側では生産できる商品の価値(売上)が3~4億円ほど増える予定でした。もちろん、検査方法や精度管理基準を合わせないといけませんので、そういう調整仕事に入る寸前で、ストップとなりました。ある点でやり方に重大な違いがあり、どちらの方法が優れているのか、データをとって確かめないといけない状況でした。

話の要点を絞ります。同じ人数で売上が3~4億円増えるということは、生産される商品の価値が3~4億円増大するということです。開店休業状態の部門がフル稼働になるだけですから、投下労働量にはほとんど影響ありません。英国IRS社の染色体画像解析装置は生産性が高いのです。それまでは写真にとって23対46本個の染色体を大きい順に鋏で切りぬきと糊で検査報告書に切り貼りしていました。それが大きい順にDisplay上で自動的に並べられて、写真と同等の品質のプリンターで出力されるのです。切り貼りの要員がゼロになります。切り貼りのやり方に比べたら、3倍以上の生産性があります。コストは下がるし、検査報告書の品質も格段にアップしました。切り貼りしていませんから、経年変化で脱落しないのです。

染色体画像解析分野での提携とは別の選択肢が一つだけありました。業務提携の必要のない案(SRLに依存しない案)で、千葉ラボのラボシステムを委嘱するだけで黒字転換が可能でした。稟議書原案は黒字化損益シミュレーションを添付してわたしが書いたものでしたので、資料をもっていました。交代で行った3人のうち一人はあの時の損益シミュレーション付きの稟議書を見ていましたが、システム開発・スキルがなければできない仕事でした。創業社長の藤田さん、1年もしないうちに見切りました。わたしに本社への異動辞令を出した時点で腹は固まっていたのです。持ち株を他の検査センターへ売却処分してます。

黒字化は二つの方法がありました。染色体分野で、SRLと方法を統一して売上拡大をする方法と、千葉ラボのラボシステムと業務システムを移植する方法です。要はシステム開発や臨床検査機器に関する専門知識とスキルの有無、そしてマネジメントの巧拙。赤字会社はそう苦労しないで黒字の高収益会社に化けます。真っ正直に仕事したらいいだけです。「売り手よし、買い手よし、従業員よし、世間よしの四方よし」でいいのですよ、余計なことは考えない。黒字にして仕事を楽しくし、そして給料アップがついてくれば、人は張り切って仕事するものです。自分たちで会社を浴したという自信が湧いてきます。関係者みんなの幸せを願って仕事したら、自ずと道は拓けます。そういうものです。

藤田さんとY口さん、わたしが会社を辞めてCC社へ移籍する可能性を考えていたかもしれません。一部のうわさが飛んでいました、わたしには出まだやりたい仕事があったので、そんなことは考えたこともありませんでした。

立川本社に呼ばれて、藤田さんとY口さんと話して、数日後に出向解除辞令が出ました。同時に出されたのは「本社経理部管理会計課長・社長室・購買部兼務」、異例の1部署と2部署兼務でした。こうして3年間の出向のお約束が15か月で終わりました。古巣に戻った感じでした。

朝6時にCC社の隣の温泉で朝湯に入って、食事して、8時半ころ出勤してました。東北、とってもよかった。CC社の社員のみなさんにはたいへん申し訳ないことになりました。黒字化して、みんなの年収を200万円アップしたかった。

<事例-5:帝人との治験合弁会社>

SRL社長の近藤さんの案件でした。合弁事業を立ち上げるために子会社の東京ラボから呼び戻されました。合弁会社立ち上げプロジェクトが暗礁に乗り上げたからです。経営の全権委任を条件に四つの課題を引き受けました。

治験検査受託から事業の柱を、治験検査データ管理へシフトして、3年目に黒字化しています。これもマネジメントです。転籍する両方の社員へ親会社を超える給与を保障したくて仕事してました。マネジメント次第で社員の処遇は激変します。

机とイスとパソコンとサーバーはSRL本社よりもいいものを揃えてあげました。処遇の異なる2社の出向者が机を並べて仕事します。親会社以上の処遇をめざしているということを形で示してやらないと納得しないでしょう。課長職で1:2の年収格差がありました。

課題は4つ。①期限通りに合弁会社を立ち上げること、②3年間で黒字化すること、③合弁を解消してSRLで帝人の持ち株を引き取ること、④帝人の臨床検査子会社を買収してSRLの子会社とすること。①の課題は2か月後に期限が迫っていました。合弁会社の本社を置く場所も決まっていませんでした。もっていく保管資料の量も、販売会計システムも「これから」でした。期限通りに会社はスタート、残りは3課題は3年の期限で全部クリアしました。マネジメント次第なのです。交渉では帝人本社の石川常務にお世話になりました。合弁会社の資本提携解消と帝人持ち分の買取りを申し入れたら、帝人の臨床検査子会社を合弁解消後の新会社の子会社にするので、そちらも兼務で社長をやってほしいという申し入れを受けましたが、 近藤さんの当初構想通りに帝人臨床検査子会社も買収したいと提案して、快く受け入れていただきました。帝人にはその案を受け入れる帝人社内事情がありました。帝人が染色体画像解析装置を購入した1989年から、こういう買収のチャンスが巡ってくることは予測してはいましたが、まさか自分の手でやることになるとは思いませんでしたね。

ところで、治験検査ではSRLは検査料金を支払わなければなりませんので粗利益率が20~25%くらいでしたから、永久に利益が出ません。事業の柱がもう一本必要でした。製薬メーカーからに依頼で、いくつか治験データ管理システムを開発してありましたので、NTサーバーを使って汎用パッケージを開発し、カスタマイズをして、販売することに決めました。メーカーごとに特注に応じるのに比べると、生産性は10倍ほどにもアップしました。したがって利益率が抜群に高いので、この分野の売上を伸ばすことで黒字転換する計画を立てました。いいデータ管理システムをもっていたら、治験検査の売上も一緒に増えます。相乗効果がありました。新しい治験基準が1年後に公表されて、それが厳格過ぎて製薬メーカーの治験が一時ストップしましたが、1年以上もとまることは考えられなかったので、深刻には受け止めませんでした。ケセラセラでした。経営に責任を持つものが額にしわ寄せて深刻な表情してたら、社員が心配します。

首都圏の国立大学病院から開発中の治験データ管理システムが暗礁に乗り上げたので、相談に乗ってほしいと応援要請があり、担当者をシステムとデータ管理業務の担当者を4人ほどつれて行き、ドクターから話を聞きました。製薬メーカーの次は病院向けの治験データ管理システムを考えていたので、渡りに舟でした。無償で支援することに決めました。大学病院側のニーズを知っておく必要があったからです。この大学病院の治験データ管理システムはその後半年ぐらいかけて本稼働しています。担当のドクターは大喜びでした。製薬メーカー向けよりは病院向けの方の需要が大きいので、貴重な経験を積ませてもらいました。

「売り手よし、買い手よし、従業員よし、世間よしの四方よし」で仕事すれば、智慧も沸くし、給料も増やせるので、社員の士気が違いますから、赤字会社も黒字になります。

黒字化するとその企業がつくる商品の価値も大幅にアップします。商品の価値をアップするのに必要なのは、マネジメントと品質向上や高収益の事業分野の開発です。

<<品質と市場価格>>

マネジメントの巧拙で生産性は大きく違ってきます。工程改善や単純作業の機械化、システム化で商品の品質改善にもお金がかけられます。品質が向上すれば市場価格が違ってきます。1980年代半ばの頃のことですが、臨床検査は保険点数で単価が決まっています。SRLは保険点数の70%ほどで受注していました。業界2位のBMLは50%前後でした。同じ検査でなぜそんなに差が出るのかというと、商品ラインの幅の広さと品質に大きな差がありました。検査項目別原価計算資料によれば、3000項目の内、採算のとれているのは200項目ぐらいでした。それでも200項目は量が多いので他の少量の2800項目の赤字がカバーできてました。ラボで働いているのは臨床検査技師や薬学部出身者の社員がほとんどで占められていることが品質の高い理由でした。ルーチン検査部門でも申請すれば新規開発に必要な機器や試薬が買ってもらえました。研究部や特殊検査部以外のルーチン検査を担当している人たちが、多数新規開発してました。あるとき、臨床化学部の社員と話をしていたら、2000万円の2次元電気泳動の機械の申請をして、検査管理部にはねられたというので、根回ししておくから、「わたしがもう一度購入協議書を出すように言っていると上司に話して、手続してください」と伝えて、希望をかなえてあげました。10億円くらいは、ルーチン検査部門で熱心な社員にほしいものを買い与えていいんです。この仕事をしていた間に、検査試薬のコストカットで3年間で50億円利益を増やす貢献をしているので、数億円の案件なら、わたしがOKすれば経理担当役員も副社長もだまって稟議書や購入協議書に承認印を押してくれます。

本社にいると、そういう情報が全く入って来ません。入ってきても何が有望かどうか判断つきません。

新規開発は10個に一つ成功すればいいのです。失敗していい、それで社員が成長して、めげずに次の新規項目開発にチャレンジしてくれたらそれでいいのです。そのために高収益である必要があるのです。元気な会社はそうやって創ればいい。

「売り手よし、買い手よし、従業員よし、世間よしの四方よし」

このビジネス倫理が実現できている企業の商品価値は群を抜いて高いものになるでしょう。

それにはそれぞれの専門分野のスキルをもった職人がいること、そして質の高いマネジメントがなされていることが不可欠な条件です。

次回は、労働価値説と生産性の問題を扱います。1867年の『資本論第一巻』以後、マルクス経済学者やレーニンや毛沢東などの後継者たちが見落としてきた重要なポイントを俎上に載せます。

#5124 資本論の論理構造とヘーゲル弁証法 Dec. 5, 2023

#5124 資本論の論理構造とヘーゲル弁証法 Dec. 5, 2023 [A2. マルクスと数学]

①正(テーゼ)

②反(アンチテーゼ)

③合(ジンテーゼ)

④止揚/揚棄(アウフヘーベン)

次に、マルクス資本論ではこれがどのようになっているのかを示します。

①商品の価値(投下労働量)

②商品の使用価値

③貨幣

番号で対応関係が明らかです。では④はどうなるのでしょう。

交換過程での展開が①~③です。

生産過程で貨幣が資本へ転化します。すると二項対立は

⑤資本

⑥労働

となります。

交換過程からより具体的な生産過程への移行が「止揚」ということです。この訳語がまずいですね。元の意味はauf「上へ」、heben「持ち揚げる」ですから、より具体的でより複雑な関係へと移行することを表しているだけです。単純なものから複雑なものへ、です。マルクスはときどき「上向法」とも呼んでいます。

ところで、生産関係では資本と労働のジンテーゼに該当する⑦がありません、余談で言及します。⑧は後で言及しますが、生産関係から市場関係へのアウフヘーベンです。より具体的で複雑な関係へ「持ち揚げる」だけです、簡単でしょ。

生産過程の次は何でしょう?より具体的な関係は市場過程です。

市場関係で二項対立しているのは個別企業の生産価格(製造原価ではありません、利益を含む販売価格です)と市場価格が考えられます。ここで投下労働価値説が破綻します。

投下労働量の多寡に関わらず、品質が劣る商品は商品価値が下がります。ニーズを超えて生産された商品は投下労働量の大きさには関係なく無価値です。ニーズを超えて生産された商品というのは過剰生産を表しています。

反例をもう一つ追加しておきます。システム化と機械化で生産性が2倍になれば、同じ投下労働量で商品価値は2倍生産されます。ここでも投下労働量と商品価値は関係がないことがわかります。

逆説的に述べるならば、労働価値説をとる限り、生産性をアップするという発想は出てこないのです。生産性を2倍にしても投下労働量が同じなのだから商品価値は増大しないという変な理屈になりますから。実際には売上は2倍になります。企業の売上は企業が産出した商品価値そのものですから、売上が2倍になっているのに商品価値の総量が変わらないなんてヘンテコな理屈になりますが、現実の企業活動を見たらそんな馬鹿な話が成り立たぬことは経済学者でなくても理解できます。モノの道理ですから。生産性が2倍になれば、売上は2倍になり、赤字会社は超優良企業へ化けて、社員のボーナスや給料が増やせます。

(労働価値説に基づく経済理論では生産性のアップが不可能です。だから、ソ連も中国も長きにわたって経済的に停滞していました。中国はコマツが無償でモノづくりのシステムと心構え、品質改善の具体的な方法を手取り足取り教えました。民間の一企業が無償でやったのです。それが中国全土へ拡大しました。

日本はこうした生産システムを世界中に無償で輸出したらいいのです。教育も含めてのことです。自国で消費する製品は原則その国で作ればいい。自然条件で生産が不利なものだけ貿易したらいいのです。そうすれば輸出先を失いグローバリズムは終焉します。利益追求を目的としたあくなき拡大再生産も止みます。)

マルクスがそれら反例のどれか一つにでも気がついたとしたら、1867年に「資本論第一巻」を出した後、市場過程を記述する資本論第二巻が出版できないというのも、モノの道理です。

公理に措定した「抽象的人間労働の現象形態が商品の価値を規定する=労働価値説」という命題が偽であることが反例で論証されたのですから、神でもこれを覆すことはできません。

マルクスは労働価値説に基づいて資本論の叙述を始めましたが、労働価値説が間違いであることに市場過程を書き始めて気がついたのだろうと思います。ショックだったでしょうね。反例はわたしが挙げたものだけではありませんから、いくらでも見つかります。市場関係では過剰生産を採り上げないわけにはいきませんから、マルクスが気がついて当然です。でも、書き残すことはできなかった。自分が死んだ後に遺稿を整理する者がいることはわかっていたはずですから。続巻の出版を断念し、自分の理論の破綻を秘密にして墓場まで持って行きました。資本主義経済の分析はそこで終わってしまったのです。研究方向を変えざるを得ませんでした。その後の研究の詳細は斎藤幸平氏の諸著作が明らかにしてくれています。

市場過程で労働価値説が成り立たなければ、資本論の最初の商品価値規定(=公理、抽象的人間労働の現象形態)も命題としては偽と言わざるを得ないのです。公理に措定した概念に対する、市場関係での反例ひとつで体系が根底から崩れます。

労働価値説が間違いであれば、剰余価値学説も間違いです。不払労働という形での搾取という理論もドミノ倒しに破綻します。

『共産党宣言』で「万国の労働者団結せよ!」なんて煽っておいて、いまさら間違いでしたとは言えなかったのでしょう。苦しかったと思います。だから、晩年は資本論の続巻を出せずに、どうしたら、理想の経済社会の仕組みがつくれるかということへ、研究方向を転換したようです。斎藤幸平氏はそのマルクスの膨大な遺稿を新メガ版で読んでいます。重要な概念はアソシエーションだそうです。答えがマルクスの遺稿の中にあるなら、彼の研究は意味があります。

現代の支配的な企業形態は株式会社です。マルクス没後140年経ちますが、組合形態の企業が支配的な企業形態になる可能性はなさそうです。それよりは日本の老舗のビジネス倫理に注目すべきでしょう。「売り手よし、買い手よし、世間よしの三方よし」に「従業員よし」を加えて「四方よし」で経営すれば、グローバリズムの終焉もSDGsも可能になります。実際にそういう企業活動を200年以上継続している企業が日本にはたくさんあるのですから、そこに学べばいい。コマツもすばらしい先行事例を示してくれています。マルクスのアソシエーション概念よりは実際の企業活動として数百年先を行っています。ビジネス倫理では日本は350年前から先進国です。このビジネス倫理と職人仕事があれば十分です。日本ではあらゆる職種が職人仕事化します。

日本の老舗企業のビジネス倫理と職人仕事にもっと注目していいのではないでしょうか。

資本論第1巻(1867年)から16年間マルクスは続巻を出さずに亡くなりました。その意味を正面から考え、答えを見出すためには、マルクスの方法に忠実に従って資本論第一巻を読み、そしてその方法に忠実に第二巻を書いてみたらいいのです。

そんなことをしたマルクス経済学者は残念ながら私の知る限りでは一人もいませんでした。

マルクス経済学者でデカルトに注目した人を知りませんので、最後にデカルトを紹介しておきます。二項対立図式のヘーゲル弁証法の適用は間違いです。科学の方法としてあるのは一つだけです。それは公理に基づく演繹体系です。ユークリッド『原論』が最も古いものです。デカルトは『方法序説』の中で「科学の方法」に言及していますが、それを「四つの規則」にまとめています。

-------------------------------------------

<デカルト 科学の四つの規則>

まだ若かった頃(ラ・フェーレシュ学院時代)、哲学の諸部門のうちでは論理学を、数学のうちでは幾何学者の解析と代数を、少し熱心に学んだ。この三つの技術ないし学問は、わたしの計画にきっと何か力を与えてくれると思われたのだ。しかし、それらを検討して次のことに気がついた。ます論理学は、その三段論法も他の大部分の教則も、道のことを学ぶのに役立つのではなく、むしろ、既知のことを他人に説明したり、そればかりか、ルルスの術のように、知らないことを何の判断も加えず語るのに役立つだけだ。実際、論理学は、いかにも真実で有益なたくさんの規則を含んではいるが、なかには有害だったり、余計だったりするものが多くまじっていて、それらを選り分けるのは、まだ、下削りもしていない大理石の塊からダイアナやミネルヴァの像を彫り出すのと同じくらい難しい。次に古代人の解析と現代人の代数は、両者とも、ひどく抽象的で何の役にも立たないことだけに用いられている。そのうえ解析はつねに図形の考に縛りつけられているので、知性を働かせると、想像力をひどく疲れさせてしまう。そして代数では、ある種の規則とある種の記号にやたらとらわれてきたので、精神を培う学問どころか、かえって、精神を混乱に陥れる、錯雑で不明瞭な術になってしまった。以上の理由でわたしは、この三つの学問(代数学・幾何学・論理学)の長所を含みながら、その欠点を免れている何か他の方法を探究しなければと考えた。法律の数がやたらに多いと、しばしば悪徳に口実を与えるので、国家は、ごくわずかの法律が遵守されるときのほうがずっとよく統治される。同じように、論理学を構成しているおびただしい規則の代わりに、一度たりともそれから外れまいという、堅い不変の決心をするなら、次の四つの規則で十分だと信じた。 第一は、わたしが明証的に真であると認めるのでなければ、どんなことも真として受け入れないことだった。言い換えれば、注意ぶかく速断と偏見を避けること、そして疑いをさしはさむ余地のまったくないほど明晰かつ判明に精神に現れるもの以外は、なにもわたしの判断の中に含めないこと。 第二は、わたしが検討する難問の一つ一つを、できるだけ多くの、しかも問題をよりよく解くために必要なだけの小部分に分割すること。 第三に、わたしの思考を順序に従って導くこと。そこでは、もっとも単純でもっとも認識しやすいものから始めて、少しずつ、階段を昇るようにして、もっとも複雑なものの認識まで昇っていき、自然のままでは互いに前後の順序がつかないものの間にさえも順序を想定して進むこと。

そして最後は、すべての場合に、完全な枚挙と全体にわたる見直しをして、なにも見落とさなかったと確信すること。

きわめて単純で容易な、推論の長い連鎖は、幾何学者たちがつねづね用いてどんなに難しい証明も完成する。それはわたしたちに次のことを思い描く機会をあたえてくれた。人間が認識しうるすべてのことがらは、同じやり方でつながり合っている、真でないいかなるものも真として受け入れることなく、一つのことから他のことを演繹するのに必要な順序をつねに守りさえすれば、どんなに遠く離れたものにも結局は到達できるし、どんなにはなれたものでも発見できる、と。それに、どれから始めるべきかを探すのに、わたしはたいして苦労しなかった。もっとも単純で、もっとも認識しやすいものから始めるべきだとすでに知っていたからだ。そしてそれまで学問で真理を探究してきたすべての人々のうちで、何らかの証明(つまり、いくつかの確実で明証的な論拠)を見出したのは数学者だけであったことを考えて、わたしはこれらの数学者が検討したのと同じ問題から始めるべきだと少しも疑わなかった。

デカルト『方法序説』 p.27(ワイド版岩波文庫180) *重要な語と文章は、要点を見やすくするため四角い枠で囲むかアンダーラインを引いた。

公理に基づく演繹体系としては、他にヒルベルトの『幾何学基礎論』やブルバキ『数学原論』シリーズがあります。

<余談-1:生産関係でのヘーゲル弁証法の破綻>

生産過程は生産関係の中に貨幣を置くことです。そこで貨幣は資本へ転化します。対立概念としては資本と労働です。テーゼとアンチテーゼが揃いましたが、生産関係では交換関係で生まれた価値と使用価値の総合である貨幣のようなジンテーゼ概念の具体的な提示がありません。その点からは、すでに生産関係でもヘーゲル弁証法は破綻していると考えていいのでしょう。

マルクスはジンテーゼをスルーしています。とぼけているのか、気がつかなかったのか、どちらでしょう?

とぼけたところ、あるいは抜けているところ、どちらにせよマルクスはとっても人間臭いのです。おもしろいでしょ。

(一緒に暮らしていた女中さんとの間に息子がいます。顔がそっくりなのでごまかしがききません。妻のイェニーだって、承知して暮らしていましたよ、きっと。夫が共産主義運動の神様ですから騒ぎ立てるわけにはいかなかったのでしょう。)

#5117 公理を変えて資本論を演繹体系として書き直す① Nov. 18, 2023

にほんブログ村

#5120 公理を変えて資本論を書き直す② Nov. 28, 2023 [A2. マルクスと数学]

マルクスが『資本論第1巻』を書いた1867年とは時代が違います。いまではデジタル商品が巷にあふれています。これは再生産に労働を要しません。ネットで買い手がダウンロードするだけでいいのです。労働価値説が商品価値を説明する理論としてはとっくに意味をなさないことはお分かりいただけるでしょう。

マルクスが『資本論第一巻』で対象にしている商品は、資本家的生産様式で生産された工場生産品に限定されています。職人が生産する商品や芸術家の作品は、マルクスの「商品」の中には入ってこないのです。ユニークネス(独自性)や希少性も商品価値の主要な決定要因の一つです。マルクスがどうしてこんな隘路に踏み込んでしまったのかは、A.スミスの『諸国民の富』にその原因を見出すことができます。分業ですよ。それに囚われました。ドイツはマイスター制度があるにもかかわらず、職人の作る商品をその対象から外さざるを得ませんでした。これらのことは別稿でもう少し詳細に採りあげたほうがよさそうです。そこでは伊勢神宮の二十年に一度の式年遷宮によって建築技術が伝承されてきたことも扱うことになるでしょう。

ところで、労働価値説が公理として偽であるということは、剰余価値学説に基づいている「資本家の搾取」という説明も偽であるということです。ここで大問題が持ち上がるのです。

賃金をアップしたかったら、労働運動の在り方が根本から見直されなければならないことになります。労働価値説ではない理論で「賃上げ」に取り組む必要があります。

ロシアや中国の社会主義経済や共産主義経済がなぜ破綻したのか、中国が政治体制は共産主義独裁国家でありながら、経済体制としてはなぜ資本主義化してしまったのかも、おいおい理解できるでしょう。

では何が商品の価値を決めているのか、それは単一のものではありません。生産性、品質、社員を含めた従業員のスキルの高さ、希少性、独自性、ニーズ、マネジメント、ビジネス倫理などさまざまなものが商品の価値の決定要因であることを、実例を通してくどいほど説明します。すでに2つ紹介しました。

<事例3:SMS>

もう一つ例を出します。SRLで関係会社管理部にいた(1992年から)1年半くらいの間の仕事を紹介します。生産性アップ事例です。

三井物産から買い取った臨床検査子会社が千葉にありました。SMS(エスアールエル・メディカル・システムズ)という会社名だったと思いますが、ここでは千葉ラボと呼んでおきます。東北の臨床検査会社CC社の開発したラボシステムを導入していましたが、生産性が低いので、赤字解消のためにラボシステムを新規開発することに決めました。親会社側でわたしが担当しています。関係会社管理部にはシステム開発スキルと経営分析の専門技能がある人は他にはいませんでしたので、わたしにお鉢が回ってきました。SMSの社員の中に2人、SEではありませんが、仕事に熱心で優秀な人がいました。外部設計をしたりプログラミングはできませんが、RDBマシンのSQL文が書けましたから、彼らが使えるマシンを導入する必要がありました。現場の仕事をよく知っている社員で能力が高い人がいれば、マネジメント次第で赤字企業は簡単に黒字転換できます。彼らが二人がいたのでとてもやりやすかった。一人は、この仕事の後で取締役になっています。正当な人事評価でした。

8㎝のファイルで10冊、自分の発信文書ファイルを昨年の引っ越しの際に捨てたので、確認ができませんので、記憶をたどって書きます。企業小説を何本か書くつもりで資料をとってありました。(笑)

開発はIBMのAS400とリレーショナル・データベースマシン(RDB)の2台で計画が練られていました。生産性アップによって赤字解消が狙いだったので、仕様を損益シミュレーションに反映して確認しました。生産性が2~3倍にアップできるような仕様のまとめ方をしてます。4月の健診時に業務量が激増しますが、処理能力が低いために受注抑制していました。半年ほど千葉に週2くらいの頻度で通い詰めて、開発支援し本稼働に立ち会いました。4月は前年度の2倍の業務量をこなしています。見事な赤字脱出でした。親会社での稟議案件だったので、損益シミュレーションを添付しています。SRLで新規システム導入でその結果についての損益シミュレーション付きの稟議書は初事例でした。実際にはそれを少し上回った実績が出ています。

--------------------------------------------------

関連があるので少し脱線します。

この翌年1993年、旧システムを開発したCC社の経営分析を依頼されて、1億円の出資交渉をまとめて、SRL創業社長藤田さんの指示でCC社経営企画室担当取締役として出向することになります。東北で染色体画像解析装置を導入した唯一の企業でしたから、1989年には知っていました。業績の悪いお蕎麦屋さんが売上を増やすためにメニューを増やす。寿司をメニューに加えるのようなものです。染色体画像解析分野はSRLが市場の80%を握っていたので、売上をもっていけませんから、機器の減価償却費が出ないので経営状況は悪化します。端から無理なのです。同じころに帝人の臨床検査子会社も染色体画像解析装置を導入してました。そのときに、時間が経てば累積赤字が膨らんで債務超過になるだろうから、そうなる前にこれら両社を買収しようと思いました。従業員が路頭に迷います。

それから8年が経って、帝人との治験合弁会社の経営を担当することで、帝人臨床検査子会社を買収する仕事をわたしが担当することになるとは思っていませんでした。創業社長の藤田さん(医師)から近藤さん(医師)に社長が交替して、近藤さんの特命案件で、帝人との治験合弁会社の経営を任されることになりました。3年のお約束で四課題(3年で、①期限通りのスタート、②黒字化、③合弁解消と帝人持ち株の引き取り、④帝人臨床検査子会社の買収)クリアしてます。事業の柱を治験検査から利益率の高いデータ管理分野へシフトして、赤字解消しました。マネジメントが商品の価値にも企業の価値にも大きな影響をもつものだということがわかります。

転籍する社員に、それ以前よりも高い年収を保障するためには、赤字解消だけではいけません。SRLを超える高収益企業にする必要がありました。みんな喜ぶだろうとそれが愉しみで仕事してました。

--------------------------------------------------

仕事のやり方をかえ、コンピュータシステムを変えたら、生産性が大幅にアップして赤字会社は黒字になります。同時に商品の品質も向上して、商品価値が上がると同時に製品1単位の製造コストが下がります。

経営構造を変革し財務安定性を増していけば、社員の給料やボーナスも大幅にアップできます。子会社が生産性を劇的にアップできたら、親会社と同等以上の給与を支給できます。親会社よりも優秀な人材採用が容易になります。世の中にそういう子会社がニョキニョキ出てきたら、楽しいじゃありませんか。

「売り手よし、買い手よし、従業員よし、世間よしの四方よし」

自分たちの努力で給料やボーナスがアップすればうれしいものです。家も買えるし、自分のアイデアを仕事で実現し、喜んで働けるようになります。業務改善して、業績が向上し、ボーナスが増えることで仕事そのものが愉しくなります。世の中にそういう企業が増えたらいいなあ、そう思って仕事してました。

業績の悪い会社、赤字すれすれの企業は賃上げなんてできません。ボーナスも年間3か月ほどでしょう。それもかなり無理しています。わたしが在籍していた16年間、SRLのボーナスは年間8~9.5か月でした。

労働組合は賃上げしたかったら品質向上や生産性アップ、クラフトマンシップ、そしてマネジメントに注目すべきです。モノの道理に従って当たり前のことを当たり前にやればいいだけなのです。

あと2つ事例を付け加えます。

<余談:古典派経済学、ケインズ、新古典派経済学との比較>

労働価値説に基づく経済学を「古典派経済学」と呼んでいます。労働価値説に基づかないそれ以降の経済学は古典派と対置して新古典派経済学と呼ばれており、その中にはさまざまな学説が含まれています。ケインズ経済学『雇用・利子および貨幣の一般理論』はそれらのどちらにも属していません。枠組みとしてはマクロ経済学に属します。

経済学説の中に微分の考え方が入っているかどうかでも、 、ルクスにはそういう考えがありませんでした。微分の意味が理解できなかったからです。『数学手稿』を見ればそのことがわかります。

ところでわたしは、ビジネス倫理を問題にしていますが、経済学者で最初に倫理や道徳を問題にしたのはA.スミス『道徳感情論』(1759年)でした。それ以降、現れていませんね。この本については院生の時に思い出があります。鈴木信雄さんがこの本を薦めてくれました。水田訳の本を購入しましたが、悪訳で日本語になっていません、数十ページ我慢して読みまれた人がいました。高校の国語の先生だったかな。鈴木さんは原書で読んでいたようです。わたしのマルクス研究がどこかで『道徳感情の理論』とつながってくることを予感していたのかもしれません。つながってしまっています。日本は江戸時代からビジネス倫理の先進国でした。いや、世界で唯一のビジネス倫理実戦の国と言い換えていいでしょう。

わたしは、職人仕事を中心に経済学を考えてみていますが、それは日本人がやる仕事はすべからく職人仕事になってしまうからです。どうしてそうなるのかは、仕事に関する文化や伝統と深いかかわりがあります。何度か弊ブログで採りあげています。職人仕事に嘘やごまかしはいけません。その時その時持ち合わせている伎倆で渾身の力で仕事するのが理想です。

職人仕事は品質と深い関係があります。ホワイトカラーの事務仕事ですら職人仕事になるのが日本の不思議なところですね。わたしは、予算編成や予算管理、経営分析、実務設計、システム開発、経営改革などの職人でした。管理部門の仕事は、大工の棟梁みたいなところがあるのをずっと意識していました。小学校の低学年の頃は、カンナを研いでそりや犬小屋を作るのが愉しみで、将来は大工になろうと思っていました。そういう手仕事に憧れがあったんですね。

職人仕事には半人前の仕事、一人前の仕事、名工の仕事に大きく三分類できます。どこまで極めても限(キリ)がないのが職人仕事です。修行とセンスを必要としています。そういうところから経済学を眺め、新しい経済社会の創造をしてみたい。いろんな経済学があっていいのです。

わたしは個別企業のマネジメントという視点から経済を眺めようと思います。そうした視点からは経済学と経営学は一体のものということができます。いままでの経済学とは違う視点を獲得したと言えるでしょう。

より大切なことは、この視点から別な経済社会を具体的にデザインできるということでしょうね。大胆な試みになりそうですが、書いていくつもりです。

*#5098 職人の仕事「千年の和釘に挑む」:NHKBS番組 Nov. 1, 2023

#5113 公理を変えて『資本論』を演繹体系として書き直すことは可能か? Nov. 13,2023

#5117 公理を変えて資本論を演繹体系として書き直す① Nov. 18, 2023

#5124 資本論の論理構造とヘーゲル弁証法 Dec. 5, 2023

#5138 集中力と「仕事(=遊び)⇔労働」概念:NHK地上波「スタニスラフ・ブーニン」を見て Jan. 1, 20

#5117 公理を変えて資本論を演繹体系として書き直す① Nov. 18, 2023 [A2. マルクスと数学]

*「#5088資本論の論理と背理法:労働価値説の破綻を証明」

**#5113 公理を変えて『資本論』を演繹体系として書き直すことは可能か? Nov. 13,2023

<一般論>

背理法でマルクス『資本論』の土台をなす労働価値説が偽であることが判明しましたが、しかし、何が公理としてふさわしいのかについてはいまだ明らかではありません。

買い手のニーズが商品の価格を決めるので、「売り手の商品生産能力と買い手のニーズが市場で商品の価値を決める」と仮定しましょう。

このことは商品の価値は絶対的なものではない、相対的なものであるということを示唆しています。それで、矛盾なく経済学体系が記述できればいいわけです。公理ではないものを公理に措定したら、どこかで矛盾が生じますから。

マルクスは公理を析出するまでを「下向」、公理を出発点として論理的な体系を抽象的なものからより具体的なものへと展開していくことを「上向」と呼んでいます。「単純なものからより複雑なものへ」と言い換えても差し支えありません。

マルクスの上向への旅をより明示的なものにするために、経済学を演繹体系として記述するために次のような「関係概念」を導入します。「関係概念」とは一つの「場」です。 単純なものからより複雑なものへ、ということが見て取れるでしょう。

①公理の措定⊂②価値表現の関係(物々交換)⊂③交換関係(貨幣):④(貨幣の資本への転化)⊂⑤資本(生産、販売、マネジメント)の運動と単純な市場関係⊂⑥国内市場と国際市場関係

包含記号「⊂」を「⇒」に置き換えてもいいでしょう。矢印が上向への旅を示しています。単純なものからより複雑で具体的なものが展開されていきます。公理の措定が体系の出発点です。そこから「場」に応じた概念規定がなされていきます。

マルクス『資本論』と大きく違うのは、投下労働価値説によらないので、①と②と③が違ってきます。④はそのままでいい。⑤と⑥がまるで異なっています。マルクスの見ていた勃興期の資本主義とは時代が違うから当然でしょう。そしてマルクスの時代には特殊数学であった複式簿記は、今や世界中の企業で財産状態の変動と経営活動の成果を記録するための技術でとして広く使われています。わたしたちはそういう武器を手にしています。

ところで、資本は生産設備やコンピュータシステムなどのソフトウェアと人件費と原材料にその形態を変えます。

組織という視点から企業を見ると、製造部門と販売部門とマネジメント部門(本社機能)をもたなければなりません。

製造部門で生産性や品質や製造原価が決まります。販売部門は商品の販売戦略立案とその実行、そして売上債権管理がその主要な機能です。本社機能が担うのは、長期戦略目標設定や長期戦略、それらに基づく単年度の投資や損益予算編成です。

保有財産の変動と経営活動の成果の記録は複式簿記によってなされます。

全部門のコストが積み上げられて売上原価となります。利益があるかないかは市場価格次第です。利益は売上原価と市場価格の差によって決まります。当たり前ですね。

「売上-売上原価=税引き前利益」

(実際には、営業外損益と特別損益が加味されますが、議論を簡単にするために、ここでは無視します。)

製造部門で決まるのは製造原価と生産性と品質です。

自動車を考えてみると、耐用年数が10年の自動車と30年の自動車では品質が異なります。10年後の故障率が50%の自動車と0.5%の自動車でも品質が違います。これも市場で価格に差が出る要因です。品質の良し悪しによって商品価値に差が出るということです。

生産性が標準の2倍なら、人件費も半分ですからその半分の資金投下で生産性を2倍にアップできたら、製品の製造原価の1台当たりコストは低下します。給与を1.5倍にしても利益は増えます。逆に生産性が標準の50%なら、製造コストが高すぎて損失が出ます。損失を出し続けたら企業は経営破綻ですから、それを防ぐために給与水準も下がります。給与水準が下がればいい人材は集まりにくいですから、その点からもジリ貧になります。高い生産性を誇る企業は、そこで働く人たちへの給料もたくさん出せます。給与を2倍にしたかったら、品質を挙げつつ生産性を2倍にする具体的なアイデアを出して、自分たちで実行したほうがいい。

労働組合運動なんて剰余価値の搾取だなんてことを信じて、たかが数%の賃上げに窮々としているだけです。赤字すれすれの民間企業が賃上げできないのはモノの道理です。労働価値説に基づいた「搾取」、剰余価値理論が間違っているのですから。「搾取」なんてことをやっているのはブラック企業だけですよ。

生産性や品質も商品の価値を決める要因ですが、製造原価は製造部門のマネジメントや職人のスキルでも決定されます。

製品1単位当たりの製造原価も品質も職人のスキルも市場価格に影響します。つまり、投下労働量なんかでは市場価格は決らないということです。もっと複雑なシステムで相対的に決定されるのが商品の価値です。

マルクスやアダム・スミスの投下労働価値説はわかりやすいですが、現実離れしてます。現実は複雑です。

だから、剰余価値の搾取という単純素朴な妄想型経済理論では現実の経済運営ができなかったのです。投下労働量が商品の価値を決めるなんて理屈にしたがったら、生産性の改善やマネジメントの巧拙なんて視点が出てくるはずもなく、生産性は低いまま、マネジメントも下手くそなまま、低賃金で経済がマヒしてしまいます。共産主義や社会主義は企業のマネジメントという視点を欠いた妄想でした。

(中国はコマツが、同情心から無償で、モノの作り方の心構えや品質改善のやり方を手取り足取り中国企業に教えましたが、そのやり方が中国全土の製造業に普及しました。)

経済の基礎は個別企業です。個別企業で再産される商品の価値は、企業のマネジメントとそこで働く職人たちのスキルや生産設備、コンピュータシステムなどに依存しています。

「売り手よし、買い手よし、従業員よし、世間よしの四方よし」はマネジメント次第ということになります。この四方よしには他のビジネス倫理も絡んできます。

●浮利を追わない

●信用を第一とする

どれもこれも、日本の老舗企業が数百年間守り続けてきたビジネス倫理です。新しい経済社会はこうしたビジネス倫理と高度なマネジメントの両輪がそろって実現できます。

グローバリズムは終焉させましょう。地域単位で自律的な経済運営ができるようにします。ビジネス倫理と広範な産業が揃っている日本がお手本になります。鎖国をイメージしていいのです。鎖国は管理貿易です。植民地が消滅します。グローバリズムは富が偏在する主要な原因です。

具体例を五つ挙げてみます。

<具体例-その1:紳士服製造卸の小企業>

ある事情があって大学四年次に就職活動をしておらず、四月になってから、職を探し、日経新聞に載っていた税理士事務所を訪ねました。そうしたら、取引先の紳士服の製造卸の企業を紹介されたのです。企業規模は小さく、社員数は5人でした。スキルの高い裁断師は2回りほど年長、社長もほぼ同じで40代半ばでした。営業マンが2名、営業見習いが一人、そして経理担当として雇われた私の5名でした。別会社で衣料品小売り店の支店が一つありました。

この会社ではMen’s Wearとドイツの紳士服のファッション誌を定期購読しており、バックナンバーが揃っていたので、暇つぶしに眺めていました。ドイツのファッションの方が性に合いました、ワンシーズン遅れで日本で流行ることがわかりました。

生地選びから生産企画がスタートします。生地見本を見てどの生地で何を作るか決めていきますので、数社の生地問屋の営業がしょっちゅう出入りしています。夏に生地の厚い冬のシーズンの生地を見るのですが、ちょっとうざい。(笑) 5㎝くらいの正方形の生地見本を見て、次のシーズンに使う記事を選びます。社長のMさんがあるとき、「自分が着るならどれがいい?」とわたしに聞きます。自分が着たいと思う生地を10点ほど選んでみました。裁断師さんに、その中から2点自分で買いたいので若向Y6号で作ってほしいとお願いしました。できあがってきて、営業マンがスーツの見本を車に積んで、各地の紳士服小売店に回って予約を取ってきます。私が選んだ若向きのものが飛ぶように売れました。それで、次のシーズンからは、社長がわたしに若向きの反物の選択を全部任せてくれました。1反50mの巻物です。たくさん選んだ中で、モスグリーンのスリーピースがとっても気に入ってました。できあがってみたらとっても品(ひん)がよいのです。淡い色のブルーの綿の夏用のスーツもお気に入りでしたが、これ来ているときはラーメンやお蕎麦は食べられません。汁が跳ねたら染みになりますから。

見本ができあがって、営業マンが車に積んで客先を回ります。すると売れ筋の若向きと一緒に、年配物のスーツや替え上着も一緒に仕入れてくれます。それで、数年間溜まっていた不良在庫数千万円分が全部吐けてしまいました。社長はその大部分を処分するつもりでしたから、喜んでました。

私のセンスがよかったわけではありませんよ、団塊世代の大卒が就職期に突入した時代だったので、わたしのノーマルな感覚での生産企画がヒットしただけのことです。でも、世間の基準から見たら少し派手目の企画だったでしょう。

さてここからが経済学の問題です。買い手がつかない不良在庫は投下労働量の大小にかかわらず商品価値としてはゼロです。ところが、若向きの売れ筋のラインが充実している製造卸からは、一緒に年配向きの不良在庫も買ってくれます。生産企画と製品の品質と販売の仕方が商品の価値を高くすることがわかります。商品の価値は製造原価では決まっていません。販売の仕方でも変わります。商品価値の決定に関与する変数は無限にあるということです。主要なものをピックアップして俎板(まないた)に載せるのが本稿の狙いです。

父親が就職する息子に背広を買ってやるついでに自分のものも購入するというシーンが浮かんできます。商品の価値は市場で買い手が決めていました。市場と言ってもそれは売り手と買い手の相対で構成されています。それの総和が市場という概念です。市場一般が存在しているわけではないのです。それは抽象的な概念にすぎません。

金や穀物(大豆、小麦、米、トウモロコシなど)や原油などはそれぞれ商品市場が存在します。品質によってそれぞれ格付けがなされます。通貨(外国為替取引所)や証券(東京証券取引所、NY証券取引所など)もそれぞれの市場があります。商品取引所で世界最古のものは堂島の米先物取引です、堂島米会所が取引所でした。これは、旱魃や水害に対するリスクヘッジのためのものでした。

売れ筋のものは値引きしないで売れますから、会社全体の利益率も上がってしまいます。買い手が買いたくなるような商品を企画し、ほどほどの品質の縫製工場と長い取引をしていたら、品質が安定しますので、売上は増えます。

裁断師のUさんが、新規取引の縫製工場からできあがってきた製品の品質をチェックしてました。まずいところがあると技術指導もしてました。裁断師さんから紳士服の仕立てに関してさまざまなことを教えてもらいました。イタリア製の型紙を、生地を重ねた上に置きます。できるだけ無駄のないように置いて、裁断します。これも生産性に影響します。中間プレスも重要です。これが甘いと来ているうちに型ずれします。生産企画も縫製工場への技術指導もマネジメントです。マネジメントが慥(たしか)かなら、商品価値がゼロだった不良在庫も、普通の価格で取引されるんです。

(メモ:1970年代後半に紳士服の製造拠点が韓国へ移っていきました。人件費コストが安いからです。日本企業は縫製工場の品質改善のためにずいぶん技術指導をしましたが、てこずっていました。韓国では日本とは違って、職人は身分の低い人たちの仕事で、社会的評価も低いのです。だから心を込めて仕事するなんて発想がありません。仕上がりがよければいいというのか韓国の起業家や職人の考え方でした。だから、中間プレスなんていい加減、着てみたら違いが数か月でわかりました。縫製ビジネスは単なる金儲けの手段と考えているようにしか見えませんでした。いまでも、大手安売りマーカーは韓国や中国の縫製工場へ外注しています。「抜き襟」になる製品が溢れています。着づらいったらありゃしません。少し高くても日本の縫製工場でつくられたものを購入したいですね。イージーオーダー品は日本の縫製工場でしょう。)

大学院進学のため11月末に辞職願を出して、引継ぎもあり1月末でやめました。

10年あったら、事業規模50億円くらいの企業になっていたでしょう。

一つ学んだことがあります。社長は入社した当時で四十代半ばでした。終戦後作れば作っただけ売れた時代を生き抜いてきた人です。それが四十代半ばになって、通用しなくなりました。どうすればいいのかわからないのです。そこへ生産企画のできる経理マンが飛び込んだのです。

面白い話があります。芋を洗うサルがいるそうです。若いサルはすぐに真似て芋を海水で洗いますが、人間でいうと四十代半ばの年齢になると真似ができないそうです、つまり、四十代後半になると新しい文化が受容できないということ。個人差はありますが、この企業の社長がそうであったと思います。むずかしいものですね、成功体験が強いほどそれにこだわって抜けられないケースがあります。だから、わたしは転職するたびに業種を変えました。同じ轍を踏まぬように、転職の都度業種を変えるというルールはワクチンのようなものでした。常に変化の中に身を置くことで、固定観念に縛られないようにしてました。

---------------------------------------------------

少し脱線します...

<<転職の遍歴>>

紳士服の製造卸(2年10か月)⇒産業用エレクトロニクスの輸入商社(5年5か月)⇒最大手の臨床検査企業SRL(15年8か月)⇒療養型病床の病院(1年6か月)⇒外食産業(上場準備作業:1年8か月)⇒古里へ戻り私塾を20年間営む⇒今は色がありません、無色透明(笑)

一番長かったSRL(在籍期間1984年2月~1999年9月末)では「社内転職」を繰り返してました。

経理部(予算編成・管理&経営統合システム開発担当)⇒総務部購買課(機器・設備購入担当&システム担当、検査試薬価格交渉担当)⇒学術開発本部(課長職:海外からの視察(ラボ見学)担当&開発部でメーカーとの検査試薬共同開発&慶応大学産婦人科との出生前診断検MoM値の日本標準値制定のための産学合同プロジェクトマネジャー担当)⇒関係会社管理部(子会社・関係会社の経営分析及び臨床検査会社買収と資本提携交渉担当)⇒CC社取締役経営企画室長出向⇒経理部管理会計課長・社長室兼務・購買部購買課兼務⇒SRL東京ラボ経理部長職で出向⇒帝人との治験合弁会社経営(近藤社長の特命案件担当)

大きい企業は、「社内転職」という手があるので退屈しませんね。16年間で8部署、それぞれ1.5年から3年間くらいが多かったのです。一番短かったのが、2度目の本社経理部管理会計課長職でした。半年ぐらいだったかな。購買在庫管理システムが更新時期に来ていましたが、担当できる者がいないので、1週間くらいでクライアント・サーバーシステムで、サーバーを使ったコンパクトなシステム仕様書を書いて、購買課へ出向していたシステム担当へ渡しました。旧システムと同じく、富士通の汎用大型機を使うつもりで話が進んでいたので、全部ご破算になったでしょう。ハードウェアは2000~3000万円で済みますから。実務設計と外部設計が1週間でできるというのは1年間かけての開発に比べると、開発コストが1/3以下で済むということです。完璧な実務設計と外部設計書があれば、試行錯誤はないので、内部設計のやり直しやプログラミングの手直しが激減します。ものによっては1/10以下になります。実務設計と外部設計に3人の人間を1年間使ったら、スキルの高い人材を投入しますから3000万円くらいかかってしまいます。

(対比のために、例を挙げておきます。SRLの原価計算システムは3人が担当していて、2年かかっています、監査法人からの応援は300万円/月支払っていました。設計もプログラミングも外注でした。1.5億円はかかっています。

2000年に外食産業の企業で上場準備要件を満たす原価計算システムの設計をしました。社内の関連システムを調べて、インターフェイスを明らかにして、実務設計をして外部設計書を書くのに1週間を要しています。それをNCDさんにわたしてプログラミングに1か月の仕事でしたから、600万円で請け負ってもらいました。スキルの差がコストの差になります。システムデザイン部分の生産性が10倍以上になり、仕様の変更ありませんので、プログラミン後の工数も減ります。外部設計書はプログラミング仕様書レベルで書きますので、開発期間が短縮されます。1か月後にプログラミングをし終わって納品してくれました。担当してくれたSEはSRLで経営統合システムのメンテナンスを10年ほど責任者として担当してくれていたU田さんでした。とっても腕の良いSEになっていました。うれしかった。)

購買在庫管理システムの外部設計をしてから1年半くらい後で、立川本社でパーティがありましたが、システム部長のS田さん、わたしを見つけると、「あの時はたいへん失礼しました、ebisuさんのこと何も知らなかったものですから」と挨拶されました。システム部から購買部へ出向していた数名が、少し無礼な態度で接していたことを知ったのかな、わたしはちっとも気にしてませんでしたが。日本標準臨床検査項目コードの大手六社検討会議を臨床病理学会の検査項目コード委員長の自治医大櫻林郁之助教授を招聘して産学協同プロジェクトに転換したのはシステム開発部の栗原さんとわたしの二人の仕事でした。「臨床診断システムの開発と事業化案(1986年)」を書いて、創業社長の藤田さんに200億円の事業化予算を承認してもらいました。その中の10個のプロジェクトに、臨床検査項目コードの日本標準制定プロジェクトが含まれていました。臨床検査項目コードは世界標準コードにするつもりでした。4年の産学協同プロジェクトを経て1991年に4年間毎月持ち回りで開かれた産学協同プロジェクトの成果が日本臨床病理学会から発表されて、それ以来、日本中の病院やクリニックのシステムはこの標準臨床検査項目コードで動いています。臨床検査項目コードの管理事務局はいまでもSRLにあるでしょう。システム部門が学術部門と協力して担っているのでしょうね。1987年当時のシステム開発部長はSさんは大反対でした。システム開発課長の栗原さんに「部長が反対しているのに、一緒に日本標準臨床検査項目コード制定に動いて大丈夫なの?」と尋ねたことがありました。あいつはちっとも気にしてませんでした。人事評価よりも社会的に意義の大きい仕事を選ぶ人でした。日本標準コード制定に反対したシステム部長の後任が病理医のS田さんでしたから、おそらく誰かがそのあたりの事情を説明したのかもしれませんね。1989年には沖縄米軍からの依頼のあった出生前検査(トリプルマーカ検査)をシステム部が対応不可能だというので、学術開発本部で引き取り、上野君というC言語のプログラマーを半月借りて小さなシステムを作って問題を回避して、出生前診断検査を導入しています。そういうわけで、システム部のメンバーとはいくつか接点がありました。

富士通のSEが旧システム通り、汎用大型機を使う提案書をすでに書き上げていたのだと思います。それを否定されたのですから、「素人が何を言う」というような態度でした。実務設計と外部設計書を専門家が見たら一目瞭然ですから、放っておきました。購買課長のOさんが適切に判断したはずです。彼が検査管理部時代にラボの機器開発で何度も一緒に仕事してますから、信頼関係が篤かったのです。

システム部長のS田さんへわたしが購買課で機器担当をしていた時に病理部で仕事していました。S田さんは病理医でそのころの入社ですから、わたしが全社の予算管理をしていたことも、SEでもあって経営統合システム全体の開発をコントロールしていた事実も知りません。彼がSRLへ来る前、1984~1985年の2年間のことですから。社長の近藤さんも、そのあと1988年くらいの入社ですからご存じありません。だから、社長室も兼務していた時に1週間で購買在庫管理システムの外部設計書を書き上げて渡して、それに基づいて、新しい購買在庫管理システムができあがったなんて知る由もありません。通常は外部設計と実務設計に1年間はかかります。内部設計とプログラミングは「作業」に近い仕事です。

わたしのバックグラウンドのほとんどを知らない社長の近藤さんが、暗礁に乗り上げた帝人との治験合弁会社立ち上げプロジェクトを担当させたのは理由がありました。打開できるのは社内でわたしだけだと、メンバーの一人が提案したのだそうです。その御当人のWさんから後で聞きました。それで、本社経理部から子会社へ出向していたわたしを1年半もしないうちにまた呼び戻したのです。そのときは迷惑でしたが、結局楽しい仕事になったのですから、感謝しています。

子会社で首都圏のSRLグループのラボ再編という大きな仕事の真ん中ぐらいに来てましたので。広い土地の目当てがつきそうだったので、絵柄ができあがりそうなところで、SRLの近藤社長に了解をもらいに行くつもりでした。この計画がお釈迦になったおかげで、SRLのラボ移転は20年も遅れて2017年になりました。近藤さんと、もっとコミュニケーションを密にしておくべきでした。これはわたしが悪い。

ですが、コミュニケーションを密にできない理由がありました。経理部管理会計課長と社長室、購買部を兼務したときに、人事上の我慢のならぬ問題が持ち上がって、この3つのポストを蹴っ飛ばしての出向でした。理由を近藤さんに告げると2人の責任問題になるので、話しませんでした。気がつかなければ後々大事になるけど、自分が火をつけるのは御免でした。職務上からは人事部長と社長の近藤さんが気がつかなけりゃいけないことでもありました。結局、その後3人辞めています。2人は優秀な経理マンでした。その内の一人はベンチャー企業へ転職して上場時には40歳くらいで取締役になっています。経理部には数人そういう人材がいました。

ところで、経営統合システムは経理財務システム、買掛金支払いシステム、投資及び固定資産管理システム、購買在庫管理システム、原価計算システムから構成されています。システム間のインターフェイスはSRLに入社して2か月後の1984年3月末ころに、仕様書を書いて各開発チームに渡しています。前職で一人で輸入商社の経営統合システム開発をしていたので、各システムがどうなるかはわかっており、1週間で各システムとのインターフェイス仕様書を書きました。いまも、同じ仕様で何度も更新されたシステムが動いているのかもしれません。

------------------------------------------------------

ここでの結論...

売上を拡大するのも、利益を大きくするのも、マネジメント次第です。不良在庫が宝の山に化けるのもマネジメント次第です。商品の価値と品質やマネジメントに密接な関係のあることはお分かりいただけるでしょう。

職人のスキルも大切です。日本ではあらゆる仕事が職人仕事になります。そういう伝統文化の上に企業活動が乗っかっています。

<具体例-その2:産業用エレクトロニクス輸入商社>

8㎝のファイルで10冊ほどあった自分が作成した文書の資料は引っ越しの時に全部処分してしまったので、仮定で話を進めます。

この会社の創業者はスタンフォード大学で学んだ人で、HP社の創業者であるヒューレットやパッカードと同期でした。戦時中真三井合同で人事関係の責任者でしたが、戦後の財閥解体で人員整理をして、それが終わると職を辞しました。たくさんの社員の首を切っておいて、自分が三井に残るつもりはなかったのです。人の不幸の上に自分の幸せを築くことを潔しとしない人だったのでしょう。創業者の魂というのは、その人と一緒に仕事した人達の中に脈々と生き続けているものです。だから、会社の沿革や創業者の思想やビジネス倫理を知るということは大切なことなのです。わたしは、わたしの採用に関わってくれた経理・総務担当取締役の中村さんから創業社長がどんな人だったか、お酒を飲みながら聞いています。

三井合同の少なからぬ社員に解雇を言い渡し、職を辞した後に、ヒューレットとパッカードが日本総代理店をやらないかオファーがあり、HP社の日本総代理店として起業しています。横河電機がHP社と合弁会社(YHP)を作ることとなり、社員の大半を合弁企業へ移しました。そのあと徐々に総代理店の数を欧米50社まで増やしました。2代目社長は慶応大学大学院経済学研究科修了で、1978年には四十代半ばでした。やはり生物的な限界にぶつかっていました。創業者の子飼いの社員だった人たちが役員になっていましたが、多少のギクシャクはありました。2代目の関周さんはお父さんの子飼いの社員とのコミュニケーションに苦労したでしょうね。大学同期の友人思いの人柄の良い社長でした。

為替相場が360円/ドルの固定から変動相場制になって、輸入総代理店のビジネスが新しい波に襲われた時期でもありました。他に採用が決まっていましたが、断るために訪れたのですが、社長室で30分ほど話し込んでいるうちに気が変わりました。同じ経済学の専門家同士ですから二代目の関周さんとはウマが合いました。関さんわたしの専攻が経済学で、マルクス『資本論』『経済学批判要綱』の研究者だとわかったうえで採用したのです。珠算と簿記一級のところが異色だと判断したようです。まったく別のスキルですから。

(採用後、すぐに社運を賭けたプロジェクトを6つを公表しました。そのうちの5つを一人で背負わせてくれました。ありがたかった。大博打です、関周さん、経営者としていい度胸していました。もっとも、失敗しても元の木阿弥なだけですから、それ以上悪くなるということはありません。他に任せられる社員や役員がいませんでした。その点でも、私自身がラッキーでした。)

社員数150人、平均年収が450万円、資本金9000万円、売上高30億円、売上高総利益率27%の中小企業があるとします。この前提では売上総利益8.1億円、人件費6.75億円ですから、物件費を人件費の半額とすると3.375億円で、2.025億円の赤字です。

生産性が30%アップしたとしたら、同じ社員数で売上高は39億円にアップします。売上高総利益率(SMR)が同じだとすると、売上総利益は10.53億円になります。売上高総利益が2.43億円アップするので、4千万円ほど利益が出ます。

そこで、今度はSMRが27から40%へアップしたとします。すると売上総利益は「39×0.4=15.6億円」となり、一人当たり人件費を550万円にアップしても8.25億円ですから、経常利益が4億円になります。売上高経常利益率は「4/39=10.2%」、立派な高収益企業に化けました。

この事例は、マネジメント、とくにコンピュータシステムの開発と導入が、企業収益や商品価値(商品価格)や社員の年収にいかに重大な影響があるかを述べるための材料です。

これは1980年代前半の産業用エレクトロニクスの専門輸入商社の例です。円安になると為替差損を被り、赤字へ転落、ボーナスは年間2か月分しか出ません。社員は住宅購入のためのローンを組むのも躊躇していました。増えた利益の1/3は社員へボーナスとして還元することを約束してもらいました。社員の士気を高めるためです。

長期戦略策定のための長期経営計画委員会、資金投資委員会、為替変動から業績を切り離すための為替対策委員会、業績をモニターし分析するための収益見通し分析委員会、業務効率を上げ、精度を大幅に改善するための電算化推進委員会、それと利益重点営業委員会の6つの委員会を40代半ばのオーナー社長が提案し、実施に移しました。最初にあげた2つの委員会の委員長は社長です。あとはそれぞれ担当役員が割り振られました。

この企業は欧米50社の総代理店で、世界最先端の産業用エレクトロニクスを輸入していたので、受注生産品が多く、納期が長いものでは1年あります。その間に為替相場が変動するので、為替対策は受注時の為替レートと仕入時の為替レート、決済時の為替レートが異なりますので、これらを連動させて、為替予約を実施することで差損の発生をゼロにしようと考えました。利益重点委員会は東京営業所長の遠藤さんの担当でした。彼が円定価表を導入したいと相談を持ち込んできました。コンピュータで円定価表を作成すれば簡単です。円定価表に使う為替レートと仕入レートそして決済レートを連動させ、為替予約を組み合わせることで為替変動から業績を切り離すことに成功しました。これで為替変動によるSMRの乱高下をなくし、つねに40%のSMRが稼げるようになりました。

こんなこともありました、同じ取引先の場所の異なる2工場に提出する見積書の金額に差があり、クレームが入っていました。

どういうことか説明します。たとえば、日本電気府中工場と横浜工場はそれぞれ東京営業所と横浜営業所の担当です。それまでは営業マンがドル仕入価格に自分が設定した為替レートを掛けて、輸入諸掛りを計算して、営業事務の女性が見積書作成をしていました。担当が違えば、使う為替レートも違いますし、乗せる利益も違いますから、見積金額に差が出てしまっていました。

東京営業所長は大口取引先でのこのようなトラブルを解消するためにも円定価表作成システムが必要でした。それと営業マンが見積書作成のために事務所にいて、本来の営業活動である客先訪問に支障が出ていました。一人当たり売上高をアップするために、定価表を作成して見積書作成業務を簡略化し、営業所の女子事務員だけでできるようにしたかったのです。

円定価表作成システムの稼働で営業マン一人当たりの売上が大幅にアップしました。そして商品群別に粗利益率を設定して、会社全体のSMRをコントロール可能になりました。それがSMR27%から40%へのアップです。3年計画で42%までもっていく予定でした。世界最先端の機器が多いので、競合品が少なく安売りする必要がない製品ラインが多かったから可能でした。

為替対策も円定価レート、仕入レート、決済レートの連動システムを作ったので、為替予約で仕入れ価格の2%の為替利益が恒常的に出るようになりました。年間5000万円弱です。

収益性、生産性、回転率、財務安定性、成長性の5群の経営指標をさらに5項目に分割して、経営モデルを創っていました。各指標には標準偏差を設定して、経営総合偏差値評価ができるようにしました。あれは中途入社の半年後くらいのことです。1978年ですから、国産のパソコンはまだ発売されていません。汎用大型機と汎用小型機、オフコンの時代でした。科学技術計算用のプログラマブル計算機HP97とHP67(数値計算用小型コンピュータ)を使ってモデルを創りプログラミングして毎月計算していました。四半期ごとに経営分析レポートを収益見通し分析委員会で説明していました。

この経営分析モデルは長期経営計画と単年度予算に連動していました。たとえば、総合偏差値を45から50へ、50から60へアップするとしたら、どの指標をどの程度改善すればいいのかシミュレーションが可能です。実際に予定損益計算書や予定貸借対照表、予定資金運用表を作成して、実績値と突合していました。こんなシステムを1980年頃から運用していた企業は国内にはほとんどないと思います。当時はパソコンがまだオモチャの段階で、業務で使える代物ではなかったのです。HP社のプログラマブルキャリュキュレータとオフコンと汎用小型機を使ってシステムを作っていました。

ここで言いたいのは、個別企業の売上原価はマネジメントやコンピュータシステムの使い方、実務設計の仕方次第で大きく動くということ。品質管理や仕事のやり方の改善、コンピュータシステム導入などを含めてマネジメントと定義すると、製品1単位当たりのコストはマネジメントの巧拙で大きく格差が生ずるということです。

社員の年収もマネジメントがよければ、100万円アップはすぐにもできます。5年あれば、2倍の年収だって保証できます。同時にその企業の利益も増やせます。社員の年収を増やすことは企業の収益構造を改革するための必須の手段です。

----------------------------------------------

<<内部留保と無借金経営の重要性>>

内部留保が年間の売上金額相当分溜まれば、3年くらい売上が半減しても社員を解雇する必要はないし、経営破綻することもありません。高収益企業は内部留保も大きいのです。無借金経営に切り換えるというのが長期計画委員会の目標のひとつでした。強固な財務安定性の確立は社員のためにも不可欠なのです。

----------------------------------------------

ところで、これら6つの委員会は産業用エレクトロニクス専門輸入商社である関商事に9月に中途入社して、1週間後に社長が社内へアナウンスしたプロジェクトです。メンバーは役員と部長。6つの委員会で課長は為替担当の業務課長Y田さん、輸入業務担当の業務次長O木さん、東京営業所長で営業課長の遠藤さんの3名だけでした。入社したばかりのわたしが5つの委員会の実務を一人で背負う事になっていました。入社当初は経理・総務担当取締役の中村さんの直属のスタッフで、ルーチンワークは予算編成と予算管理でした。それと5つのプロジェクトを担当していました。プロジェクトの担当はそのままで、1年後に管理部へ異動、売上債権管理に問題が生じていたので、経理課長からひき継いだ女子社員が困っているので、一緒に整理、消込をしてます。売上債権管理は営業部門と密に連絡を取り、それぞれの担当に消込をさせないといけないことがわかりました。経理課で売上債権管理業務は無理です。営業部門に近いところに債権管理部門を置かなければいけません。

この部署では総代理店契約書を自由に閲覧できました。社長の関さんが目を通しておけとOK出してくれたからです。そしてさらに2年後に経営統合システム開発のために電算室という組織を作り初代電算室係長ということになりました。部長は営業2部長の兼務。コンピュータシステムには縁のない人でしたから、一度も話に来ませんでしたね。仕事の指示も一切なしでした。システム開発進捗状況の報告は「電算化推進委員会」へ直接していました。営業担当役員の加藤常務が委員長でした。仕事はしやすかった。加藤さん、早稲田の理系学部出身ですから、収益構造を変革する狙いをもったシステム開発の仕事の内容を理解してくれていました。

仕事はそれまで作ったいくつかのシステムを統合して三菱電機のオフコン2台で動かしていた独立システムを、実務デザインをし直して、汎用小型機で経営統合システム開発を行うことでした。仕事は面白かった。

半年ぐらいで、開発体制についてオーナー社長と意見が食い違い1984年1月末で辞職しています。重大な約束違反があることがある課長から知らされました。それが引き金になっただけで、「ああ、そろそろここを去らなければならないのだな」とそんな気にさせることがもう一つ起きたのです。どちらもオーナー社長との信頼関係を破壊する出来事でした。30代半ばで若かったから許せませんでした。「職を辞せ」と天の声がしました。

高収益企業へと変貌したこの企業は会社名を「セキテクノトロン」と変えて、のちに株式上場を果たしています。そして2010年ごろに業績不振で消滅しました。わたしが職を辞す前年に3代目社長になる周さんの息子が東大へ合格してました。卒業後、入社してきてのでしょうが、役員たちとのコミュニケーションがむずかしかったのかもしれませんね。理系ではありませんでしたから。世界最先端の理化学機器や軍需品を取り扱っていました。毎月海外のメーカー50社の中から、エンジニアが来て、新製品の説明会が開催されます。それを5年間聞き続けて、いくつかの群に分かれるエレクトロ製品の知識が蓄積出来ました。計測器類はディテクターとデータ処理部とインターフェイスからできています。これは、SRLへ転職してから、八王子ラボの機器購入を担当したときに蓄えた専門知識が丸々役に立ちました。無駄にならないものですね。取扱商品にはSRL八王子ラボにもある質量分析器や液体シンチレーションカウンターもありました。臨床検査に使われていた検査機器類は、関商事が取り扱っていた機器類に比べると、ずいぶん遅れていました。とくにインターフェイスが。GPIBが標準装備でした。

------------------------------------

<余談-1:関商事からSRLへ、経営統合システム開発、SRLの強点と弱点>

関商事で開発中だった経営統合システムは日本では最先端のものでした。でも、中小企業でしたから、使っていたのは三菱電機のオフコン2台、1台はCOOLというダイレクトアドレッシングの12ケタの数値を使うオフコン専用のプログラミング言語でした。もう1台はPROGRESSⅡというRPGに似たコンパイラー言語でした。あたらしいシステムは日本電気の汎用小型機をつかうことに決定してありました。担当SEは日本電気情報サービスのT島さん。社長の関周さんが「ナンバーワンSEの担当」を条件に日本電気の汎用小型機での開発を決定していました。その決定自体は歓迎でした。最先端の開発だったので、この仕事に未練はありました。

1月末で引継ぎを終えて退職し2月1日からSRLで働き始めました。予算編成と予算管理をルーチンワークに任されて、4月には上場準備のための経営統合システム開発を担当してました。その年の12月には新システムが本稼働していました。開発期間は8か月。臨床検査業界初の東証2部上場要件を満たすシステム開発でした。富士通製の国内最大規模の大型汎用コンピュータを使っての開発でした。産業用エレクトロニクス輸入商社でやりかけたままにした、経営統合システム開発を退職して2か月後に、規模を10倍以上にして担当することになったのですから、不思議です。やりたいと思った仕事はやるようになっているようです。

三菱電機のコンピュータを使っていた時はオービックのS澤さんという腕の良いSEが担当してくれていました。優秀なSEでした。10年くらい後で開発担当役員になっていました。

わたしはシステム開発技術の基本を彼から学びました。もちろん専門書はシステム開発に携わる前後の3年間で50冊くらいは読んでます。プログラミングも3言語使ってみました。外部設計書を作るのにプログラミングの知識がないと不便なのです。外部設計書がそのままプログラム仕様書になるレベルで記述していました。実務設計が愉しかった。それまでの実務を解体して、合理的なものに組み直して、システム化してます。

SRLへ転職してからは仕事を前任者から引き継ぐと、半年程度でまるっきり変えてました。システム化できるものは実務設計して仕様書を書いて仕事そのものをなくしてしまいます。だから、時間に余裕ができて、異分野の専門書を読む時間がありましたから仕事の幅がひろがりました。開発費はいくらでも捻出可能でした。直接利益に貢献する仕事を提案して実行していたので。数十億円の範囲なら、自分が稼いだ利益でカバーできました。企業規模が大きくなると、貢献利益も巨額になります。スケールメリットです。自分が権限を持った時のために、売上を3倍にする現実的で具体的な長期戦略も立案していました。こういうことは愉しいのです。チャンスが来ればすぐに実行に移せます。

SRLの強みは八王子ラボにありました。ルーチン検査部門の新規検査開発力や自動化力は群を抜いていました。1980年代終わりには、世界一でした。しかし本社部門には問題が多かったのです。ラボのことを知っている管理担当役員は皆無でした。営業も戦略なしです、ラボの検査部門が維持している高品質にもたれかかっていただけ。何もしなくても、大病院から取引したいと電話がかかってくるので、それに応じていたらいいだけ。1980年代はそういう状態でした。高品質であるが故に、営業マンが育たない。

------------------------------------------

<余談-2:日産自動車の経営>

「売り手よし、買い手よし、従業員よし、世間よしの四方よし」という視点から眺めると、日産のカルロスゴーンの経営は、受け継いできた財産の切り売りと従業員の大量解雇というまことに下劣な経営再建でした。日本の伝統的なビジネス倫理を踏み外していました。経営能力がなければこういうやり方になるのでしょう。

これらの事例で示されたことは、投下労働価値説に基づく剰余価値理論はまったくの誤りで、「剰余価値の搾取」というのも成り立たぬ妄想であるということです。なぜマルクスがこんな簡単なことを間違えたのか、それは彼がインテリで、民間企業で仕事をしたことのない人間だったからです。頭の中でしか経済を知らない、そこが間違いのもとでした。

失敗したもう一つの原因は体系構成にヘーゲル弁証法を用いたことでした。ヘーゲル弁証法は、ユークリッド『原論』に学ばぬ哲学者が考えた徒花(あだばな)でした。デカルト『方法序説』がその流れをくむ正統派でした。ヒルベルトやブルバキもその系譜の人たちです。こうして並べてみると全部数学者です。

#5117 公理を変えて資本論を演繹体系として書き直す① Nov. 18, 2023

#5113 公理を変えて『資本論』を演繹体系として書き直すことは可能か? Nov. 13,2023 [A2. マルクスと数学]

小学生になる前から、家業のビリヤード場が遊び場で、中高と6年間は毎日店番を数時間していたので、さまざまな職種の常連客とコミュニケーションに恵まれました。歯科医の先生3人、青年実業家、タクシー会社の社長、ヤクザの親分、大工さん、印刷会社の熟練工、お菓子の商店主、喫茶店のマスター、ラーメン屋さん、漁業関係者、公務員、銀行員、信金職員、魚屋さん、肉屋さん、高校の先生、男子一生の仕事と言っていた珠算塾の先生、家具職人、...、さまざまな職種の常連客がいました。

そこからみてもどうもマルクスの労働観(労働は苦役である)は日本人の仕事観とは違っている感じがしていたのです。その違和感の正体を突き止めるために、業種の異なる民間企業5社を選んで仕事して、じっくり日本の企業をマネジメントの視点から観察しました。仕事が面白くてドツボにはまってしまい28年があっという間に過ぎましたが、そのうち3社は株式上場を果たしています。その経験を通していくつか分かったことがあります。

マルクスに欠けていたのは労働とマネジメントの経験智でした。大英図書館と頭の中で考えていただけで、21世紀の今から見るとまるで専門家の「資本家的生産様式」の分析とは思えないような内容です。晩年にマルクスは『資本論第1巻』の体系構成方法の誤りに気がついてしまったのです。その結果、『資本論第1巻』を出版してから死ぬまでの17年間、続巻を出せずに沈黙したまま亡くなりました。

マルクスには複式簿記の知識がありませんでした。資本主義経済の企業では複式簿記と株式会社制度は会計帳簿の記帳法と企業形態のスタンダードですが、複式簿記の専門知識がないことも致命的でした、理由は後で(稿を改め)詳しく書きますが、そのせいで生産過程で商品の価値が決まると思い込んでしまいました。商品の価値が決まるのは市場です、生産過程で決まるのは製造コストにすぎないのです。複式簿記の知識と原価計算論の知識や経験があれば間違えるはずのないことです。

1867年という『資本論第一巻』初版出版年を考えると、経済学者に複式簿記理論の知識や実務経験のないことも、株式会社でマネジメントの仕事をした経験のないことも、学問の体系構成法に関する数学の知識のないことも、数学が不得意なマルクスには仕方のないことだったのでしょう。

世界初の株式会社は17世紀「オランダ東インド会社(Dutch East India Company)です。

ところで、わたしのテーマは二つに分かれています。資本主義経済の分析と新しい経済社会のデザインです。公理を変えて資本主義経済を演繹的に記述するのはマルクスと同じ程度の分量の原稿を書かなければならないと漠然と思っていました。もうそんなことをしている時間的余裕はないので、新しい経済社会のデザインについて研究方向を絞ろうとしていました。

昨日から、脳を分散モードにして、A4のコピー用紙に資本主義経済の分析をメモしながら、公理を変えて演繹的に記述がどの程度の手間でできるのか整理していました。今朝になって、あらかた整理がついたので、これから作業に入るつもりです。

どうやら『資本論』全3巻の分量の1/10以下で、コンパクトに記述できそうです。資本主義経済分析の演繹的な記述はあたらしい経済社会デザインにつながります。

研究ノートとして書き溜めたら、整理して体系的な叙述をしてみたいと思います。研究ノートが書き終われば、そういう作業が必要かどうかがわかるでしょう。

#5088『資本論』の論理と背理法:労働価値説の破綻を証明 Oct. 17, 2023

<余談:株式会社制度に言及した最初の経済学者>

A. Smithは『諸国民の富』(1776年)の中で、合資会社の間接有限責任社員に言及しているようです。現在の会社法の株式会社に近いものと言えそう。

--------------------------------------------

●リスクの大きい直接無限社員ではなく、過度のリスクを背負わず、資産を増やせる可能性のある合資会社の間接有限責任社員になりたい人が多い

●そのような投資家が多数いるため、最終的に多額の資本を調達できること

--------------------------------------------

『諸国民の富』で該当箇所を探してみましたが、見つけられませんでした。

#5117 公理を変えて資本論を演繹体系として書き直す① Nov. 18, 2023

#5124 資本論の論理構造とヘーゲル弁証法 Dec. 5, 2023

#5125 公理を変えて資本論を書き直す③ Dec. 8, 2023

#5127 公理を変えて資本論を書き直す④:生産性とマネジメント

#5128 公理を変えて資本論を書き直す⑤:生産性シミュレーション Dec. 11, 2023

にほんブログ村

#5088『資本論』の論理と背理法:労働価値説の破綻を証明 Oct. 17, 2023 [A2. マルクスと数学]

数学の証明法のひとつである「背理法」を知らない人はほとんどいないでしょう。

中3で無理数が出てくるので、中学校の数学の先生の中には√2が無理数であることを背理法で証明して見せる人が少なからずいるはずですし、もちろん高校の数学授業では背理法による証明は「定番」ですから、皆さん記憶の隅っこにいまでも残っているのではないでしょうか。今回は、背理法を使ってマルクス『資本論』の労働価値説が成り立たないことを証明してみようと思います。そんなことを試みた経済学者はいません。マルクス経済学が根底から崩れます。

まず背理法のおさらいです。

√2が有理数であると仮定して矛盾に導くことで、√2が有理数(分数)ではないことを証明するのが背理法です。

① √2は分数で表せるので、m,nを互いに素とし、「√2=m/n」とする。⇒√2は分数で表せるという假定

両辺を2乗して、「2=m^2/n^2」⇒式変形操作

② さらに、両辺をn^2倍すると、「2(n^2)=m^2」⇒反例

③ ところで、mとnは互いに素(互いに素というのは最大公約数が1ということ)ですから、2という約数をもつことは最初の前提に矛盾します。

④ したがって√2は分数では表せない数、無理数だということが証明されました。

もう少し一般的な言い方をすると、次のように定義されます。

「結論の否定を仮定して矛盾を導き、そのことによって結論が正しいとする証明法」(松坂和夫著『数学読本1』岩波書店 p.10)

背理法とはある假定(命題)を措定して、その命題を矛盾に導くことで反例を一つ示して、最初の假定が成り立たないことを証明することなのです。

わたしはこれから、労働価値説が成り立たぬというころを論証するために、労働価値説が成り立つという命題を假定をして、矛盾を導き、労働価値説が成り立つという命題の假定が偽であるということを証明したいと思います。

わたしがここで何をやろうとしているのかをあらかじめ説明しておきます。

「資本論第1巻の商品分析の端緒に措定された抽象的人間労働(労働価値概念)を正しいと仮定して市場論で矛盾に導くことで、労働価値説が成り立つという命題が「偽」であることを証明します。」

これが証明されたら、公理が崩れるのでマルクス経済学、なかんづく『資本論』が学問として成り立たないということになります。公理が偽ならそれに基づいて演繹的に記述された経済学体系は成り立たないのです。

わたしは資本論が演繹的な体系をもっていると前提して議論を進めています。そういうことを述べているマルクス経済学者は皆無ですので、もし反論があれば聞きたいと思います。資本論体系がどのようなものであるかについて、確たる見通しもなしに資本論成立(1867年)後、さまざまな議論が157年間なされてきたのです。いまある『資本論第二巻』と『資本論第三巻』はマルクス死後にエンゲルスが編集して出版したものです。

資本論第1巻は、資本家的生産様式の社会の富は商品として現れるので、それゆえ我々は商品の分析から始めると、体系の端緒を措定しています。そして商品を概念的に定義します。抽象的人間労働が商品の価値として現れ、具体的有用労働が使用価値として現れるということです。これが『資本論第1巻』でなされる商品のの最初の概念規定ですから、公理的な演繹体系では公準や公理にあたります。公準や公理が否定されたら、その学問体系が根底から崩れます。

(少し横道に分け入ります。平行線公準に対する疑義が持たれていました。それを外して公理を整理したのは19世紀の数学者ヒルベルトです。『幾何学基礎論』(1899年)の中でユークリッドの公理を整理しています。公理が普遍的なものですから、球面幾何学では成り立たない平行線公準を公理群から外しました。たとえば、ユークリッド幾何学で平行線公準を否定すると、球面幾何学が定義できます。対象とする幾何学が別のものになるので、普遍的ならざるものとして平行線公準を公理群から外したのは当然のことでした。

なお、ヒルベルトはユークリッド『原論』では区別されていた公準と公理という概念の使い方をやめて「公理」と書いています。わたしもヒルベルトの用語に倣いたいと思います)

話を元に戻しましょう。

マルクスは資本論冒頭で、次のように述べています。

「商品は、まず第一に、外的対象である、その諸属性によって人間の何らかの種類の欲望を満足させるものである。」(カール・マルクス著『資本論第1巻第1分冊』47ページ、青木書店、1968年第Ⅱ刷)

体系の公理はこれでよかったのです。商品の価値を規定するのは人間の欲望=ニーズであると体系の公理を規定したらよかった。なぜ、そうできなかったのか?

「ある一つのものの有用性は、そのものを使用価値にする。しかし、この有用性は空中に浮いているのではない。この有用性は、商品体の所属性に制約されているので、商品体なしには存在しない。それゆえ、鉄や小麦やダイヤモンドなどという商品体そのものが使用価値または財なのである。... 使用価値は、ただ使用または消費によってのみ実現される。」(同書48ページ)

このあとから、スミスやリカードの労働価値説とヘーゲル弁証法の二元論に引っ張られていくように見えます。

「使用価値は、富の社会的形態がどんなものであるかに関わりなく、富の素材的な内容を表している。われわれが考察しようとする社会的形態にあっては、それは同時に素材的な担い手になっているー交換価値の。交換価値は、まず第一に、ある一種類の使用価値が他の種類の使用価値と交換される量的関係、砂割り割合として現れる。それは、時とところによって絶えず変動する関係である。」(同書49ページ)

この部分は価値形態論へのプロローグです。そして、抽象的人間労働による商品の価値概念規定が現れます。これで、スミスやリカードの労働価値説とつながるのです。生産過程はそれで説明が可能です。しかし市場関係では労働価値説が破綻します。投下労働量で市場価値は決らない、消費者のニーズで決まるというのが反例です。投下労働量の大きさによらす、消費者のニーズで市場価値が決まります。たった一つの反例で、労働価値説が崩壊します。リカードは比較生産費説で、国際的な商品価格と、国内市場に置ける生産性と商品の価値の関係を分析しています。マルクスの研究がこの分野に及ぶのは『資本論第一巻』を出版したあとでした。かわいそうなマルクスは、後で労働価値説が市場関係では展開できないことに気がついてしまいました。

端緒に措定した商品の最初の概念規定であり、価値と使用価値に次いで、<価値表現の関係>が分析されますが、そこでは抽象的人間労働に還元することで使用価値の異なる商品が等価であるとされます。次に展開されるのは<交換関係>である交換過程です。交換過程では商品の価値は交換価値として現れ、客観的なものになります。このように商品の価値は次第に豊かでより具体的なもの・現実的なものになっていきます。

交換価値は貨幣へ転化し、生産過程では貨幣が資本へ転化します。

(本源的な貨幣は金だとマルクスが言明しています。これは「真」です。紙幣はその発行の裏付けがなくなればただの紙切れ、あるいは価値が著しく低下するリスクがありますが、本源的な貨幣である金にそうしたリスクがありません。いつでもどこでも貨幣として通用します。)

貨幣が資本へ転化すると、そこから<生産関係>で資本の生産過程論が開始されます。生産過程論で不払労働として剰余価値が定義されます。搾取理論は不払労働にあるという説明です。労働価値説が偽であれば、剰余価値も不払労働による搾取も偽となります。資本論の公準が「真」であればいいのですが、それが「偽」なら、資本論という経済学体系が根底から崩れます。必要なのは高校数学だけ、後で証明してみます。

マルクスは資本論第1巻を1866年に出版します。それから1883年3月14日に死ぬまでの17年間、資本論の続巻を出版しませんでした。膨大な遺稿を整理して資本論第2巻と3巻を出版したのはエンゲルスでした。

なぜ、マルクスは資本論続巻の膨大な遺稿を残しただけで、資本論第2巻を出さなかったのかについては、疑問に思ったマルクス経済学者もその理由を論理的に突き止めたマルクス経済学者もいません。

さて、背理法による証明です。資本論第3巻は<市場関係>論です。個別企業の市場競争が扱われます。「もっとも単純な市場関係」が分析されています。「剰余価値の利潤への転化」や「市場価格と市場価値、超過利潤」が扱われます。

ところで、市場では需要のない(=使用価値のない)商品は価値がありません。これは自明です。需要と供給曲線の交わるところで市場価格が決まることは経済法則のひとつです。需要がなければ投下労働量が大きくても市場価格はゼロです。いまでは再生産に労働力を要しない商品すら存在しています。デジタル商品です。消費者がネットからコピーするだけで再生産されます。