#5183 精子の数の減少と運動率低下は世界的な広がりを持つ Mar. 10, 2024 [19. 人口減少に関わる問題]

精子を凍結する人が少しずつ増えているという。若いうちに採取しておいて、必要になったら使おうというのだが、そうは問屋が卸さない。

30歳の人が凍結保存して、10年後の40歳になって解凍して保存精子を使おうとすれば、解凍時にかなりの精子が死んでしまうそうだ。運動率も低下してしまうことがわかっている。40歳の自分の新鮮な精子と10年前に採取して液体窒素で保存してある精子を解凍したものと、どちらがいいのかデータがないということ。歳をとるほど、遺伝子は傷がつくから、遺伝的な障害の発生確率も大きくなります。

さて、ここで問題です。なぜ男子の精子の数が減り、運動率が低下するというようなことが世界的な規模で起きているのかということ。

この記事では、精子の状態が低下する可能性がある6つの習慣を上げています。

①サウナ通いが好き

②下着は毎日ブリーフを履く

③膝上でパソコン操作をすることが多い

④自転車によく乗る

⑤育毛剤(飲み薬)を飲んでいる

⑥なるべく禁欲している

-------------------------------------------------------

上の表は、「精子の状態が低下する可能性がある習慣リスト」だ。順を追って説明しよう。まず、①の頻繁なサウナ通いは、精子の状態が低下する可能性がある。定期的にサウナに通い、サウナ→水風呂→外気浴と温冷交代浴で体を“ととのえる”「サ活」がブームだが、特に妊活中はNG。週に2回、1回15分のサウナに入ることを3カ月続けると、精液の状態が悪くなるというデータがある。サウナ通いをやめても、正常に戻るには3カ月では足りず、半年もかかるとされる。

「精巣は熱によるストレスに非常に弱いため、鼠蹊部は締め付けず、精巣を温めすぎないことが大切です。特に妊活中は、サウナ同様、長風呂もできるだけ控えて」(プリンセスバンク・香川則子さん)

②、③も同様の理由からNGだ。②のブリーフやビキニ、ボクサーパンツなどは精子の状態が低下する可能性がある。ぴったりした下着は精巣の温度を上げたり、血流を圧迫したりするためだ。また③膝の上にPCを載せて作業をすると、PCの発する熱で精巣付近が温められ、精巣機能が低下するとされる。

.....

だが、精子の加齢は、てんかんの発症率が上がったり、未熟児が生まれやすくなったりするなど、生まれてくる子どもの健康に関係することが最近の研究でわかってきている。

-------------------------------------------------------

精子の機能低下を招く「習慣」が六つリストされていますが、睾丸に熱がこもるような状態が長いほど問題が生じるということのようです。

自転車はインポテンツ防止用のサドルがでてます。尿道付近を圧迫して血流が悪くなって勃起力が落ちるそうですから、それを避けるためにサドルの真ん中に溝を切って尿道を圧迫しないものを利用しましょう。

禁欲もよろしくありません。精子の生存期間は3~4日です。長期間溜まったままだと運動率が落ちてしまうそうです。健康のためにも毎週数日はセックスしろということ。

若い男子には性欲が薄い人が増えているようです。非正規雇用で低賃金にあえいで経済的な問題でパートナーを見つけるのをあきらめた人、草食男子でもともと異性への関心や欲求の薄い人が増えているようですね。これでは年頃の女性がかわいそうですよ。

大気汚染、海洋汚染、河川の汚染、飲み水の汚染、いろんな物質が環境にばらまかれて、結局人間の体に取り込まれます。空気を吸い、水を飲み、食べ物を食べないことには人間は生きられません。

汚染物質には、放射能、さまざまな化学物質、マイクロプラスチック、大気汚染物質など、数限りなくあり、現在進行形で汚染が広がっています。とくに海洋のマイクロプラスチック汚染がひどい。紫外線と波の力でぶんかいされてどんどん小さくなり、海藻やプランクトンに取り込まれ、それを小魚が食べ、より大きな魚がそれを食べ、水鳥が魚を捕食し、人間が魚を食べ...という風に。

環境ホルモンも生殖機能に異常を起こす重要な原因物質でしたね。ベンゼン環をもった化学物質のほとんどが環境ホルモン様作用をもつようです。

まもなく蛍光灯の製造も販売も全世界的に禁止になるようです。まずは現実を知ることからです。高校の死後の教科書に海洋汚染を取り扱った章がありました。マイクロプラスチックが海流の関係であちこちにカタマリをつくっています。日本の国土面積よりも大きい。

中高生に関心を持ってもらいたいテーマです。

*海上保安庁「令和3年海洋汚染の現状」

*2023/10/12朝日新聞「海洋ごみ問題の現状 解決に向けた取り組みと、今私たちにできることとは」

何をしてはいけないのか、そして今何をしなければいけないのか、わたしたち一人一人の問題でもあります。

この本は出版された年に読みました。内分泌攪乱物質による汚染で、魚のオスがメスになってしまいます。オスの機能は実にデリケートです。

#5161 「妊孕力」って熟語読めますか?:梅毒が激増中 Feb. 16, 2024 [19. 人口減少に関わる問題]

「にんようりょく」と読むのだそうです。

ところで、この数年、梅毒患者が増えています。妊婦が梅毒に罹患すると、梅毒の原因ウィルスであるトレポネーマが胎盤を通過して感染し、胎児は40%の確率で先天梅毒になるそうです。実態は深刻ですよ。

*梅毒急増のなぜ(3)年間200人の妊婦が感染…過去最多の先天梅毒へ (msn.com)

妊孕力の高い20代の女性に梅毒が急増していることは、妊婦の梅毒感染と、その子供たちの感染である先天梅毒の増加を意味する。実際、妊婦の梅毒関連件数は、梅毒の届け出用紙に妊娠の有無を記載するようになった2019年以降、毎年200件前後(全女性感染者の7.9%)報告されている。先天梅毒も20件前後報告されていて、2023年はその数が37件と過去最多になった。

「先天梅毒は、梅毒トレポネーマが胎盤を通過して母体から胎児に感染する多臓器の慢性感染症です。感染時期が妊娠の後半であるほど胎児の感染率が高くなる。だからこそ、梅毒は妊娠初期には必ず受ける検査となっていて、母子手帳には梅毒血清反応という項目で記載されています」

......

日本の母子手帳の交付率はほぼ100%だが、若年の妊婦の中には妊娠に気づいていなかったり、出産の決意が定まらない時間が過ぎて妊娠中の梅毒検査を受けなかったケースもある。

怖いのは妊娠初期に感染した梅毒の場合、母親は治せても一定の割合の胎児は先天梅毒を発症してしまう可能性があること。また、胎児に感染すると約40%が流産、早産、子宮内胎児死亡を起こし、約40%の新生児が先天梅毒を発症するといわれている。

先天梅毒の新生児は誕生後に亡くなるリスクが高く、生き延びても生後数カ月以内で聴覚障害、リンパ節腫脹、骨軟骨炎などを発症する。

万一でも、わが子が梅毒に感染すれば、そのカップルに亀裂が入るのは間違いなく、離婚に至ってもおかしくない。では、妊婦の梅毒感染を防ぐにはどうしたらいいのか?

「まず、お互い浮気をしないことが最も大切です。また、子供をつくろうと考えているカップルは妊活を始める前に必ず2人で性感染症の検査を受けましょう。妊活する前の性交では必ずコンドームを着用しましょう。梅毒はコンドームで100%回避できるわけではありませんが、ある程度の予防にはなります」(尾上泰彦院長)(つづく)

子供が欲しかったら、好きな相手、よく知っている人とだけセックスしたほうが無難です。SNSで知り合ったというのはリスクが大きい。

自分には関係がないと思っても、若い人たちは先天梅毒について知っておきましょう。

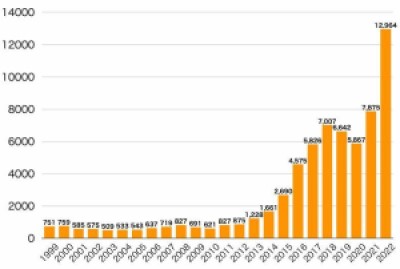

このグラフでは2013年に1000人を超えたように見えます。2022年に12,964人、2023年は14,906人です。新型コロナパンディミックのときは減少していますね。

6年後の2030年には50,000人超えなんてことにならなければいいのですが...

このデータは医療機関から厚生労働省へ報告のあった数ですから、実際の新規患者数は10倍はあるとみるべきなのかもしれません。

エイズの時は、厚生省エイズサーベイランス委員会の発表データが実際の数字とかけ離れていたので、対策が遅れて、先進国では日本だけが1990年代にエイズ患者が増えづづけました。

1988年か89年に、公表データが年間数十例だった時に、最大手の民間検査センターSRL一社だけでではHIV検査陽性が年間500例ほど出ていました。当時はエイズを治す薬剤はありませんから、同じ患者が何回も検査するなんてことはありません。HIVスクリーニング検査で陽性になった検体はすべてウェスタンブロット法で確認検査していました。エイズは完治する薬はないのです、発症を遅らせることができるだけです。梅毒とこの点が大きく違います。

梅毒は治療薬があるので、完治したかどうかはRPR法(RPR抗体定量検査)で判定しますから、同じ患者から治るまで検査が繰り返されます。

梅毒もエイズも五類の指定感染症です。

*#4781 梅毒の罹患者数がこの十年間で6倍になっている July 16, 2022

*#2024 高校生のためのホットな性感染症知識:HIV感染の実態と新薬 July 23, 2012

#2026 高校生のためのホットな性感染症知識(2):国際エイズ会議 July 25, 2012

http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2012-07-25

#4198より抜粋

-------------------------------------------------

...それで思い出すのはHIV検査である。1988年ころSRL八王子ラボのウィルス部のHIV検査室(BSL-3)ではスクリーニング検査で陽性になった検体をウエスタンブロット法で確認検査をして、毎日1-2検体が陽性、年間ではおよそ500検体が陽性だった。

厚生省ではエイズ・サーベイランス委員会を設置して医者から感染者数の報告を求めて集計していた。88年のデータを見ると23人である。その後、80⇒66⇒442⇒277人と増えていく。グラフの載っているサイトをご覧いただきたい。

*https://honkawa2.sakura.ne.jp/2250.html

HIV感染者はスクリーニング検査で陽性、そしてウエスタンブロット法の確認検査で陽性になれば、患者はほかの病院で検査はしないだろう。1988年時点で厚生労働省発表の20倍の感染者がSRL一社の検査だけで陽性だった。ほかの民間検査センターでも受注していた。数の多いところでは江東微研が多いと当時は聞いていた。業界2位のBMLでも検査していただろう。

1988年の感染者数が23人だから、数が少ないということで、世界中がエイズ撲滅運動を展開したのに、日本だけがほとんど動かなかった。アジアで患者数が多かったのはタイであるが、エイズ撲滅キャンペーンを大々的にやったので、感染者は目に見えて減っていった。先進国ではHIV感染者は日本だけが増え続けたのである。原因は厚生省のエイズサーベイランス委員会が感染者数を過小評価したためである。医者から報告数を集計しただけだったから過小評価になった。実際の感染者数の数十分の一しかつかんでいなかった、そのせいで対策が遅れたと言える。民間検査センターに問い合わせが行われていたら、エイズ撲滅キャンペーンはすぐに行われ、患者の増加はずっと小さい値に抑えられただろう。これも、厚生省と医師会だけで感染者数を集計・公表した結果だ。感染者数を小さく見せたかったとしか思えない。そうして医療政策を誤り、感染者の急増を招いた。

いま形を変えて、新型コロナでも似たようなことが起きつつあるのではないか?

1か月半公的機関だけで検査してきた。これから病院から民間検査センターに検査外注ができるようになれば、感染者数は急激に増える。いままで検査できなかったケースも医者が必要と認めれば、検査できるようになるからだ。政府は感染者数が増えるのは困るのだろう。オリンピックが控えているからか。

1か月前から保険点数がついて民間検査センターで検査していたら、いまアウトブレイクのピークがどの程度で、これから1週間どれくらい増えたのかがちゃんとわかったはず。感染者数増大のどのフェーズにいるのか判断がはなはだ難しくなったと言わざるを得ない。ピークアウトがいつなのか統計的に予測がむずかしいものになった。

-------------------------------------------------

にほんブログ村

#4133 バラ色の人口減少社会:土地と家は資産ではなく負債だという感覚 Nov. 27, 2019 [19. 人口減少に関わる問題]

問題になるのは家とお墓です。学力問題で繰り返し取り上げていますが、根室から高校を卒業すると7割が進学して戻ってきません。都会で勉強してそのままそこで職をえます。職を得て年頃になれば、伴侶ができ、子どもが生まれ、ローンを組んで家を買う。

両親の住む田舎の家は、都会の子どもから見たら、親が死んだあと処分に手間のかかる「負債」です、利用価値がないから資産ではないのです。

不動産の処分は厄介です。住んでいなくても毎年数万円の固定資産税がかかる。放っておいたらすぐに住宅は痛み出し、取り壊さないといけなくなります。登記変更も必要になるでしょうし、取り壊しは材料別に分別解体が義務付けられていますから200-300万円かかる。そして処分しようにも値段がついて売れるかどうかもわからない。放置される住宅も増えます。廃屋となって台風などで屋根のトタンや木材が飛び散ります。とっても危険ですから、各自治体で取り壊さないといけなくなります。所有権の移転を条件にやらないといけませんから、法の整備が必要です。この問題は厄介度が大きい。

都会に住む子どもたちにとって、両親が所有している田舎の家はまことにやっかいな「負債」なのです。お墓と家の処分、頭の痛い問題ですね。ああ、仏壇もありました。オヤジが亡くなった平成5年に、仏具店でずらっと並んだ中から、一つが目に止まりました。幼い時から遊んだビリヤード台と同じ材料のものがあったのです。黒檀の仏壇です。ちょうど仏間の仏壇用のスペースにきっちり収まるサイズでした。これはいずれ処分しないといけません。お寺さんと相談ですね。そのまま捨てるわけには行きませんから。位牌も同じこと。やっかいです。仏壇は小さなものにしておけばよかったと、いま思います。

おれやこれやで、きれいに終活するには500万円ほどかかるというのが現実ではないかと思います。

たくさんの家が取り壊さざるを得なくなるでしょうが、プラスのこともありそうです。最近の住宅は材料が集成材が多いので、使いまわしができないかもしれません。好い材料を使っている古い家は上手に解体すれば、廃材ビジネスが成立します。コンクリート建物はどうしようもありません。取り壊しの機械も手間も違う、コストが大きい。取り壊しを考えたら、木造住宅がベストです。

北海道だけでも、これから30年間で百万を超える家が「処分」対象になるでしょう。運よく若い人たちに譲渡できたら幸いです。ほとんどの家が取り壊し処分されるでしょうね。全国ではどれほどの数になりますか、こういう事情を考えると、首都圏のオフィスビルを例外として、一般住宅の不動産価格なんてこれからは下落の一途ではないでしょうか。

でも、一生懸命に働き、結婚して家を買って、ローンが終わるころには終活、なんて情けない一生はこれからはなくなりそうですから、それはそれで喜ばしい。中古住宅を数百万円で手に入れて、五百万円ほどかけてリフォームしたらいい。一生働いて住宅一つを手に入れただけなんて人生は姿を消します。

人口が減ったら、自分の食べる野菜や果物の一部は自家菜園でまかなうことが普通の生活になるかもしれません。経済成長を目標にしなければ、所得はそこそこで、週休3日が普通の勤務スタイルにできます。土日ともう一日の休みの日は、家の菜園で畑仕事を楽しむ、根室なら釣りに出かけてもいい。釣り場へのアクセスは電動自転車で十分です。生活は質素、でも一杯楽しめます。

ビジネスチャンスです、住宅跡地を畑に戻す事業が雨後のタケノコのようにニョキニョキでてくるかもしれません。家庭菜園関連も、気候風土の違いで、さまざまなビジネスが全国各地で立ち上がるでしょう。

水害の危険のあるような地域には家を建てなくてもよくなります。水害はあっても被害に遭う家がなくなれば、問題はなくなります。津波が襲っても、人口が少なければ、避難道路の混雑もそれほどではなくなり高台までなんとか逃げられるでしょう。高台のない地域では鉄筋コンクリートの避難所を造ればいい。人口がすくなければ避難する人も少なくなります。刑務所の塀のような丈の高いコンクリート堤防で海が見えないなんて無粋なことはやめましょう。子どもたちが海へアクセスができなくなります。浜辺や岩場という遊び場を奪うことになります。いったん作ってしまったら、取り壊すのにたいへんです。百年もたてば潮風に晒されたコンクリートは罅割れをおこし中にある鉄筋も腐ってどうしようもなくなりますから、震災後の瓦礫を海から100mくらいのところに積み上げて堤防とするのがいいのでしょう。植物生態学者宮脇昭翁の主張するように、そこを雑木林にしたらいい。森の堤防です。これなら、50年もすれば市民が集える雑木林の堤防となります。太平洋沿岸に緑の防潮堤を築けば警官がよくなるだけでなく、生態系上も効果が期待できます。

*森の堤防の提案:一般社団法人森の防潮堤協会

http://morinobouchoutei.com/?page_id=62/

急激な高齢化と人口縮小が同時に侵攻する日本で、経済成長なんてありえないものを追い求めるのではなく、人口減少と経済縮小という前提で豊かな社会、生活をデザインすれば、未来はバラ色にできます。

<余談>

わたしは52歳でふるさと根室に戻ってきたので、家が東京にもあります。家と車で東京の住宅の維持に年間50万円ほどかかっています。管理組合費、駐車場料金、車検、車両保険、固定資産税、水道光熱費などです。

女房殿は4回、わたしは最近は年に2度東京へ行ってますから、別荘のようなものです。「ココリア多摩センター丸善」、ワンフロアでは日本一大きな本屋を回るのがわたしには楽しみです。車で10分ほどで行けます。いつまで、そんな「プチ贅沢」をしていられるか、戻ってきてから17年、お袋が亡くなって8年、なかなか決断できません。食材は根室がダントツにいい、新鮮な魚介類がリーズナブルな価格で手に入ります。マツブ、秋刀魚、オヒョウ、鮭、ホタテ、北寄貝、チカ、ワカサギ、コマイ、品の好い味の湾中の牡蠣、カジカの三平汁、オヒョウのアラ汁、蟹の鉄砲汁、魚貝類だけではありません、別海の牛乳もおいしい。毎日、別海牛乳でヨーグルトを作って食べてます。

さて、わたしはふるさと根室で死ねるのかどうか、未来は分からないでいいじゃありませんか。とにかく、30年をかけて団塊世代は日本列島から消えていきます。ケセラセラ。

あ、18歳で根室高校を卒業するまで根室生まれの根室育ち、そこから35年間東京暮らし、ふるさとに戻ってきてから17年ですから、東京と根室がちょうど35年ずつになりました。

生徒を教えられる体力があることに感謝です。

#4031 首都圏から暑さを避けて根室へ:夏期限定滞在 July 10, 2019 [19. 人口減少に関わる問題]

(今朝の最低気温9.3度は東京の4月初旬の最低気温と同じである。)

*https://www.travel-zentech.jp/world/kion/Japan/Tokyo-Temperature-April.htm

K:「さむいねー、根室に来て今日が一番寒い」

E:「朝、10度しかなかったからね、寒いよね、どちらまで散歩ですか?」

K:「海まで、さむいさむい」

ウィンドブレーカーで身を固め、桂木の浜の方向へ歩いて行った。

Kさんは親が転勤族で、子どものころに根室にいたことがあり懐かしいのだという。根室中学に通ったと光洋中学校舎を懐かしそうに眺めていた。根室中学校は昭和36年に光洋中学校へ名称変更された。生徒が増えすぎて、一か所では収容しきれず、柏陵中学校ができたためだ。柏陵中学校ができた年の光洋中学校1年生は10クラス550名だった。わたしは光洋中学1期生だから、Kさんは少し年長、70代半ばくらいのようだ。背が大きくて大股でしっかり歩いておられる、足腰が強いのだろう。

根室は涼しいしなつかしい土地なので、夏の1-2か月は毎年でも来たいと言っておられた。

7月から9月末まで、きれいで割安な夏季限定滞在用賃貸住宅を用意できれば、首都圏から毎年1000人でも2000人でも根室に来そうだ。

今朝7時の気温9.7度、東北東の風4.5m/s

10時になっても10.6度、北東の風6.2m/sと少し強くなっているので寒い。

(追伸:今日の最高気温は14.0度)

にほんブログ村

#3875 根室市役所新庁舎は北斗小学校を利用したらいかが? Dec. 8, 2018 [19. 人口減少に関わる問題]

12月2/9夜11時 データ等追記

11/29北海道新聞に「市庁舎 改修か建て替えか」というタイトルの記事が載った。

市側の提案は3つ、どうしてこんな筋の悪い選択肢しかないの?

①21.6億円:本庁舎を利用したまま大規模改修

②29.3億円:仮説庁舎を設置し…大規模改修

③28.6億円:同程度の規模での建て替え

2016年3月15日の弊ブログ#3258で市庁舎建て替え問題を論じた、その時にはこう書いている。

「現状の本庁舎は地上4階地下1階、延べ4900平方メートル、1973年に造られました。コストカット努力のなかった市立病院建て替えが坪単価130万円でした。なぜ、市役所本庁舎建て替えにそれ以上の坪単価200万円もかけるのでしょう?」…弊ブログ#3258より引用

東北大震災の復興需要で資材も工賃も値上がりしたが復興需要はそろそろ終わり、代わりにオリンピック競技場の建設ラッシュで資材も工賃も下がらないとしてもだ、坪単価200万円の豪勢な市庁舎で仕事をしたいという市役所職員が多いのですか、そうは思いませんが、違いますか?

根室市内の企業で坪単価200万円かけた事務所で仕事している人が一人でもいますか?一人もいませんよ。では誰のためにこんなに単価が高くて広い市庁舎を建てるのでしょう?市役所職員にも市民にもわかるように説明すべきです。

どの部署の誰がこんな見積資料を作成したのですか?わたしが担当部長なら、承認印は押しません。B案作成を指示します。前回の市立病院建て替え同様に市議会が承認しかねませんから。

病院建て替えでもそうだったが、どうしてこういう案が出てくるのか理解に苦しむ。市が招聘したコンサルタントが25億円での建て替えを提案したのに無視、費用は70億円にも膨らんだ。電子カルテ導入を前提にして外来診療実務フローをデザインしてから、外来診察室や待合室を設計すべきなのにそれをしないでアホな基本設計をしてしまった。その結果システム投資4億円が無駄になった。そればかりでない。入札で業者が決まったが、それを前市長は幹部会を開催してひっくり返し、2番札を入れた業者へ落札、前代未聞の出来事だったが、こういう強引なことをしても根室ではまったく問題にならない、やりたい放題。7割が国の補助金事業だからこれでよく問題にならないなと心配した。会計検査院の調査があるかもしれないと思ったのだが杞憂だった。わたしは1999年に常務理事として首都圏のある病院(約300ベッド)の建て替えをやったことがある。100%補助金でやったので、問題が生じたら補助金返還義務が生じるので、そういうリスクを排除するためにゼネコンの変更(それまで打ち合わせていたゼネコンをやめ、新日鐵と組んだ)までやった。それにしても前根室市長はなぜあんなに危ない橋を渡ったのか?それなりの理由があるだろう。

「オール根室」という掛け声は罪が深い。わたしが知る限りで重要な案件で市政に地元経済界が異議申し立てをしたことがない。市民を置き去りにしたもちつもたれつ。それが根室の衰退に拍車をかけているがいつまでたっても素知らぬふり。そういう根室市政の在り方、経済諸団体の在り方にあきれ、若者たちはあきらめているよ。まっすぐな気持ちをもった優秀な若者ほど戻ってこないことになっている、最近は年間600人も人口が減っている。人口減少が加速しているのは若者に夢がもてない町、一部の有力者たちがグルになって市政を壟断しているというおおきな理由が二つある。市職員採用もコネ採用が多かったことはみんな知っている。根室管内の他の4町は合同で町役場職員の採用をしていて、コネのはいりようがない。4町と合同で採用試験をやればいいだけ。そろそろいろいろなことを公正にやろう、まともな町に、そして若者が夢をもてる町につくりかえよう。

国道沿いに北斗小学校と柏陵中学校がある。どちらも数年以内に廃校になる。「中学校の統廃合は2020年までに」となっていたから、スケジュール通りだと2019年度中に2校の廃校と1校への統合が決まる。小中学校はそれぞれ数億円かけてこの数年間に耐震改修がすんでいるのではないか、改修して使えばいい。氷見市がそういう方式でやっている。どれくらい金をかけるかを先に決めてから、その金額に応じた設計をして改修すればいい。予算を10億円と決めて、その範囲でやったらいい。氷見市は改修に金をかけすぎだが、事例としては参考になる。URLを書いておくので見てごらん、いまよりずっとすばらしい庁舎にできるだろう、知恵を絞ろう。町は自分たちの手でしか変えられない、あきらめるな。

現庁舎は人口が4.8万人のときにできたもの、現在の人口は2.6万人、22年後の2040年には1.8万人を割る(社会保障人口問題研究所の地域別推計値2040年17,892人、弊ブログ#3258参照)のだから、現庁舎と同規模の新庁舎なんているはずがない。紙のファイルも画像をとって電子ファイルにしてしまえば、書類の保管スペースもずっと小さくできる。22年後の2040年には半分以下のスペースで十分ということになるだろう。20年後のグランドデザインを描いて、こういう具体的な検討をしているのか?実務設計をしないで建築したら、市立病院建て替えの二の舞だ。建ててしまったら50年間使うことになることをよく考えよう。22年で人口は1.8万人を割る、最盛期人口の1/3だよ、現在と同程度の面積がいるわけがない。小学校も中学校も1校で十分だ。高校入試は2年前から西高校が募集停止して1校体制、来年3月には根室西高校がなくなるから1校体制へ移行する。本来なら高校の前に中学校、中学校の前に小学校が1校体制へ移行すべきなのだ。無料のスクールバスを何便も出せばいい。統廃合を材料にスクールバスの費用負担の具体案を道庁と事前協議すればいいだけ。道教育庁も統合によって人件費が削れるから、おいしい話だろう。他の市町村に先駆けて提案したらいい。日は根室から昇る。

少数の市民アンケートで重要案件を決めるな、アンケートの項目をいじることでいくらでも結論を誘導できる。市民自由参加のオープンな場で議論しないから、こんなヘタレな案しかでてこない。月に2回日曜日に、市総合文化会館で市民自由参加で1年間程度議論すべきだ。手間を惜しんではいけない。

北斗小学校を改修して利用し、22年後に人口規模にふさわしい庁舎を新築したらいい。北斗小学校建物で面積が足りなければ、柏陵中学校も利用したらいい。両校は場所が近接しており、北斗小学校の敷地の端っこから柏陵中学校の敷地の端っこまで200m、歩いて3分の距離。

批判はつねに実行可能な代案を提示してやってきたから、今回もebisu提案(B案)を書いておく。

④10億円:北斗小学校を改修して市庁舎とする、現庁舎取り壊し費用も含む。

2040年には人口が1.7万人程度になるだろうから、現在の半分の面積でいまの場所に小さな市庁舎を新築したらいい。それまで、建築資金をためておくことだ。新庁舎建設積立金を積んでおこう。自己資金ゼロで家を新築しようという人はいませんよ。

*地図 北斗小学校と柏陵中学校の距離

https://map.yahoo.co.jp/maps?p=%E6%A0%B9%E5%AE%A4%E5%B8%82%E6%95%B7%E5%B3%B6%E7%94%BA1-10&lat=43.3247298&lon=145.5752836&ei=utf-8&datum=wgs&lnm=%E5%B8%82%E7%AB%8B%E6%9F%8F%E9%99%B5%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E6%A0%A1&v=2&sc=3&uid=0d93723349e1ad2c9a0d22cc3ca1a091f5e2950c&fa=ids

*#3260 根室市役所新庁舎に廃校を利用しよう Mar. 17, 2016

https://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2016-03-16-1

#3259 市役所庁舎に廃校を利用した富山県氷見市 Mar.16, 2016

http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2016-03-16

#3258 根室市役所新築なら30億円:坪単価200万円にビックリポン! Mar. 15, 2016

http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2016-03-15

#3241 2020年度までに市街3中学校統合 Feb. 19, 2016

http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2016-02-19

<根室へ移住を考えている人へ>

移住に当たってはマイナス情報こそが重要な情報です。股関節に故障を抱えている人は冬の外出が厳しいでしょう。圧雪した雪や交差点がブラックアイスバーン。膝や腰が悪い人は雪かきできないでしょうから、考え直した方がいいかもしれません。

水道代は東京の2倍以上、来年値上げが予定されているので3倍くらいになりそうです。それと冬季間中の暖房用灯油代も考慮してください。2-3万円/月かかります。冬の車の運転もあります、ブレーキは2回軽く踏んで減速し3回目で止めます。車間を夏の3倍とっていても緩い下りのブラックアイスバーンでは止まりません。路地のカーブがブラックアイスバーンのことがありますが、時速20㎞でも滑りますから、怖かったらもっと減速してハンドルを切りましょう。下り坂は要注意ということです。上り坂は対向車線が下りですから、対向車が滑ってセンターラインを越えてくることもあるので、周りの道路の状態をよく見極めて運転します。でも、日中はほとんど大丈夫です。道路が乾いていることが多いですから。

もちろんいいこともたくさんあります。秋には朝水揚げされた秋刀魚を鮮魚店で買って食べられます。刺身でよし焼いてよしつみれ汁にしてよし、昆布と一緒に醤油味で煮込んでよし、抜群の鮮度だからどのように料理してもおいしい。

オヒョウや螺も絶品です。高級レストランへ行ったつもりで、オヒョウはフライで食べましょう。

マツブの食べ方も書いておきましょう。オリーブ油のなかにニンニクをいれて弱火であぶりカリカリにします、強火にして一気に細かく刻んだマツブをいれましょう。フランスパンを縦にカットして軽くトーストしておきます、オリーブオイル炒めの刻みマツブをジュ―という音とともにかけます。美味しいのなんのって、東京では同じものをつくって出したらそのお店は長い行列ができます。ビールでもワインでもあいます。もちろん、そのまま刺身で食べてもおいしい。

落石組合のホッキ貝も湾中組合の牡蠣も絶品です。牡蠣は癖がなくとっても上品な味ですが、量が少ないので地元でしか食べられません。タラチリ鍋はタラが新鮮で身がぷりぷり、値段が安い。地元でとれる魚は総じて新鮮で美味しい。

魚釣りが好きな人は海も湿原を流れる川にもいい釣り場がたくさんあります。もちろん豪快な船釣りもありです。

#3720 根室の人口減少『広報ねむろ4月号』より:14か条の課題 Apr. 12, 2018 [19. 人口減少に関わる問題]

藤原市政のときには年間400人前後だったが、3期目の長谷川市政で人口減少が加速している。

釧路市と比べてみたい。

根室市 釧路市

H29年2月末 26,971 174,151

H30年2月末 26,304 172,104

減少数 667 2,137

減少割合 2.47% 1.23%

釧路では人口減少数が年間2千人を超えたと大騒ぎしているが、根室市は釧路市の2倍のペースで人口減少が進んでいる。根室人に危機感が薄いのはどういうわけか。ピントの外れた移住政策にしがみつくばかりで、進学のためとより働き甲斐のある企業と職を求めて、根室から毎年150人もの若者が流出していることに目を向けない。若者たちはふるさとに戻りたくないわけではないのだよ、戻りたいが職のことを考えると戻れないというのが実情なのだ。

人口減少速度を緩和するには地元企業の経営改革がなければ焼け石に水なのだよ。補助金に頼り独立独歩の気概を失い、市政と癒着して我が田に水を引くことに一生懸命で、改革から背を向けているから企業体力は弱っていくし、その結果として根室の町は衰退していくばかりなのだ。自分や自分の家族だけがよければいいなんてことを考える地元企業経営者が多ければ、有為な若者に見放されて地元企業がダメになっていくのは当たり前だ。世の中はもう40年も前からオープン経営へと舵を切っており、根室の企業はそうした日本のスタンダードから著しく外れている。「売り手よし、買い手よし、世間よしの三方よし」は従業員やその家族も含んでいる。根室にもそういう商道徳に忠実な企業は少数だがあるよ。北の勝の碓氷さんもそうした企業の代表だ。

この割合で人口減少が進めば、2040年には根室の人口は15,162人となる。いろんな商売・店・地元企業が成り立たなくなるだろう。おそらく4割は消滅する。

子どもに家業(family business)を継がせようと思っている人はよく考えたほうがいい。企業経営なら、オープン経営に切り換え経営改革ができるか否かを判断しよう。人口が1.5万人になったときにどれくらいの売上が維持できるか試算してみよう。売上減少に合わせて事業縮小をしなければ存続が危うくなる。事業拡大よりも縮小のほうがはるかにむずかしい。時期を誤ると、じり貧となり、債務超過で個人保証した借金の返済で家も土地も失う。黒字のうちに売却するのが利口だ。

2040年には経営改革できなかった地元企業のほとんどが人材難から消滅しているだろう。

思いつくままに14箇条の課題を挙げてみる。

●現在4つあるスーパーは二つになっているだろうし、緑町商店街や梅ヶ枝町の広小路の飲食店街は半数が営業しているだろうか?

●年間17億円もの市立根室病院の赤字はどうすべきか?

●療養型病床ゼロの町はそのままか?介護保険は道内一律でも給付が受けられないサービスがある。医療格差は広がったまま。介護保険料は道内一律になるが、根室に住んでいたら療養病床による施設介護という給付が受けられない。

●そして地域医療はどうあるべきか?

●人口減少が加速しているのに、いろんな施設を新設する必要があるのか?既存施設の改修の選択肢はないのか?

●町の活性化の妨げになっているのはなんなのか?

●町内会はどのように変わるべきか?

●これから20年間で住居の3割は空き家となるが、どういう問題が起きるか、そしてどのように対処すべきか?

●花咲線の廃止とバスでの代替、公共交通網はどうあるべきか?

●ふるさと納税は悪法だ。健全で伝統的な商道徳は浮利の追求を禁じているが、ふるさと納税制度は浮利を追うことを奨励している。日本人はここまで倫理観が薄くなったのかと驚かざるを得ない。この制度がなくなったときの準備をすべきだ。ふるさと納税制度の売上が20%を超している企業は制度の廃止とともに経営破綻しかねない。まっとうな商売に軸足をおくべきだ。

●四百年に一度の大地震が近づいている。300億円近い借金を返済して根室沖大地震の復興資金を200億円ほど積み立てておくべきだ。

●子どもたちの学力が低下し続けているが、22年後を支えるのは現在10代である子どもたちだ。

●課題は山積みである、それを崩せる人材が何人いるのか棚卸して、これから何人どうやって育てるのかも具体的に考え抜いてみたらいい。

●市役所の部課長にこれらの課題を解決できる専門知識や改革の経験をもった人はだれか?市議でこれらの分野で必要な専門知識と経験を有する人は誰か?民間企業人で自分の会社を改革できる人はどの地元企業に何人いるのか?

このように困難な課題を抱えている根室こそ、高学力で都会の大企業で良質の経験を積んだ人材が必要である。それは市役所でも地元民間企業でも同じこと。

できない言い訳はいらぬ、具体的な提言と着実な実行が必要だ。

人口減少は悪いことばかりではないから、メリットを生かしデメリットを小さくするように、人口減少を前提に町の具体的なビジョンを描くことができたらいい。ヒントは思いつくままに列挙した14課題のうちにいくつもある。

備えあれば患(うれ)いなし

*3月末の人口は26,156人、前年同月比で556人減である。

*#1782 北海道大震災:根室・釧路沖 400年に一度の巨大地震の可能性あり Dec.25, 2011

http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2011-12-24

**#3270 根室も四百年に一度の大地震が近い:熊本大地震は他人事ではない Apr. 15, 2016

http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2016-04-15

#3351 根室市の人口減少の現状と対策: 前年同月比543人減 July 5, 2016

http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2016-07-05

70% 20%

#3711 中学生は15年後に根室にどれだけ残っているか? Mar. 11, 2018 [19. 人口減少に関わる問題]

3/13 朝8時半 人口推計に関する追記をした

3/14 朝8時15分 数値公表の仕方の問題を追記

午前9時50分 家業継承について追記

面白い分析を見た。それは現在25歳の人口が15年前(15歳)のときに比べて、どれだけ残っているか、15年前の人口を1とした数値で都道府県別にデータを比較したもの。「25歳/15歳」指標と命名しておく。

*http://tmaita77.blogspot.jp/2018/03/blog-post_6.html

https://twitter.com/tmaita77/status/97063436

根室市役所のホームページで国勢調査の年齢別人口統計をみたら、5歳刻みでデータが載っていたので、それを使ってみた。市役所ホームページは3月1日にリニューアルされたが、人口統計情報はとっても検索しやすくなった。

データ・ソース:市役所ホームページ 国勢調査年齢別人口統計

http://www.city.nemuro.hokkaido.jp/lifeinfo/shinitsuite/toukeijouhou/3/2291.html

| 15年後 | 減少数 | 残留率 |

| 15~19歳 | -432 | 0.706 |

| 20~24歳 | -711 | 0.591 |

| 25~29歳 | -631 | 0.663 |

| 30~34歳 | -462 | 0.735 |

| 35~39歳 | -45 | 0.971 |

| 40~44歳 | -386 | 0.823 |

| 45~49歳 | -270 | 0.867 |

| 50~54歳 | -274 | 0.871 |

| 55~59歳 | -323 | 0.851 |

| 60~64歳 | -431 | 0.836 |

| 65~69歳 | -513 | 0.815 |

| 70~74歳 | -537 | 0.782 |

| 75~79歳 | -688 | 0.718 |

| 80~84歳 | -837 | 0.598 |

| 85~89歳 | -896 | 0.447 |

| 90~94歳 | -842 | 0.249 |

| 95~99歳 | -591 | 0.124 |

| 100歳以上 | -317 | 0.039 |

「15年後」の欄は2015年の年齢である。例えば、緑色でマーキングした「25~29歳」の階層は、2000年の国勢調査では「10~14歳」の年齢層である。「減少数」は2000年の国勢調査の「10~14歳」階層1874人を2015年「25~29歳」1243人から差し引いた数である。15年間で631人減少したということ。「残留率」指数は2000年を1とした時に、15年後にどれだけ地元に残っているかを表す数値で、[2015年/2000年]で計算してある。

2015年の「25~29歳」の年齢階層の指数は0.663であるから、66%が根室に残っていることになる。「20~24歳」が0.591だから、専門学校・短大・大学を卒業して7%ほどが根室に戻ってきている。BFランクの大学へ進学しても正規雇用の職に就くのは困難だし、ブラック企業が多くなるのは当然だから、離職率が増える。専門学校を卒業しても正規雇用の職に就けるものはごく少数だから、親の仕事を手伝うとか、根室に仕事を見つけた、あるいは適当な仕事がなくて戻ってきている、など理由はさまざまだろう。

たとえば、都会で非正規雇用では経済的自立がむずかしい。非正規雇用割合は40%であるから、都会で働く人の4割が年収150万前後ということになる。相当辛抱強くても、親から仕送り援助がないととてもやれない。女の子は風俗店で働くものもでている。ところが手っ取り早く稼ぎたくても、容姿や性格そしてコミュニケーション能力(客あしらい)の「三科目」の偏差値が55以上(上位1/3)でなければ仕事はないらしい。そういう遊びに使えるお金をもっている男子も減っているから、風俗業界も厳しいのである。

わたしは根室に残る比率は半分以下だと予想していたが、大外れだった。高校を卒業して根室で就職した者と進学して戻ってきた者が2/3もいることがわかった。流出は1/3にすぎない。2015年に「25~29歳」の年齢階層は2000年に1874人いたから、1学年平均374人であった。その2/3は249人であるが、根室市内に毎年そんなにたくさん正規雇用の就職先があるとは思えない。半数が女性で専業主婦と仮定しても、男子180名の新規雇用を生むだけの産業がないから、男子も半数近くが非正規雇用だろう。親が定年退職していけば、40歳代になってから経済的に行き詰まる者たちが増えるのではないか。

平成19年から平成28年までの十年間の「社会動態増減」の年平均値は-325.5人であるから毎年100人以上が、進学以外の理由で転出していることになる。何らかの理由で働くところがなくなり子供を連れて町を出ていく(支店や営業所廃止による転勤や転職など)30代と40代、そして定年退職して子どもたちのいる都市部へ引っ越す公務員が増えているのではないだろうか。子どもが根室へ定着していなければ、定年後に都会へ引っ越す公務員が増えるのはむしろ当然のことだろう。

じつは根室の金融業にとって人口流出はボデーブローのように効いてくる種類の痛手なのである。都会へ引っ越してしまうと、退職金の預金口座も年金口座も引っ越し先の最寄りの銀行へ移すことになる。毎年、十億円に近い額が流出しているのではないか?住んでいた家も売りに出るから、不動産価格の下落も起きる。

こうしてみてくるとやはり教育改革と地元企業の経営改革が根室の町の未来を左右する重要なファクターである。

-------------------------------------------------------

データを見ていて驚いた。「10~14歳」の年齢階層は2000年には1874人いたのに、2015年には1136人に激減している。15年間で39.3%の減少率、一学年当たりでみると374人が227人に減った。そして今も速度を増して減り続けている。

●「10~14歳」人口の年平均減少率の計算をしてみたい。

1-(1136/1874)^(1/15)=0.032820128

年平均3.28%

●総人口の年平均減少率の計算

1-(26917/33150)^(1/15)=0.013789683

年平均1.3%

総人口の2.4倍の勢いで、10~14歳人口が減少している。

〇五年後(2022年末)の人口推計

「10~14歳」人口:1,136人×(1-0.03282)^5=961...1学年当たり192人

〇十年後(2027年末)の人口推計

一昨年から人口減少幅が大きく拡大した。年間500人前後だったのが、600人の大台に乗っている。前年同月(二月末)比でみると667人(26971-26304)減少しているから、このままだと3年続いて600人台の大台に乗りそうである。人口動態増減の内訳を見ると、年間減少数は数年で600人台から700人台へと増加することがわかる。老人人口割合が増え老人の死亡数が400人へ増加するのと出生数が減り続け自然動態の純減が10年で110人ほど増加するからである、その一方で社会的動態減少が年間400人に近づいている。低めに見積もって今後10年間で仮に年間平均650人減少があると仮定すると、2027年末の根室の総人口推計値は19,899人となる。最近3年間の総人口減少幅拡大は年平均減少率が2倍の2.78%へ増加したことを示している。根室市の広報は前年同月比での人口表示をやめた。理由は年間減少数が600人を超えるのがはっきりしたからだろう。移住促進による人口減少緩和という愚かな失政が誰の眼にも明らかになる。前月比では年間どれだけ減少したのか市民にはまったくわからない、藤原前市長の時代はおおむね年400人前後の人口減少だったが、それが最近2年間急激に拡大しているのである。根室市としては由々しき事態が起きている。市民に市政の真実を表す情報を隠すのは、公的会計基準による市立病院決算数値公表と同じである。17億円の赤字が黒字に化ける。かくして多くの市民が市立病院赤字が年間8億円から17億円に拡大してしまったことを知らない。

-------------------------------------------------------

地元経営者が経営改革をやらなければ、40歳代の流出が増えるだろう。従業員への決算の公表、予算制度の導入、退職金規程の制定と毎年度末の退職金計算学の通知、経理規程の制定とその厳格な実施など、オープン経営に切り換えて経営改革すれば、人は集まるし、人口流出も緩和できる。当たり前のことを当たり前にやるだけの話だが、根室の経済諸団体とそのメンバーたちはそれができない。

(江戸時代もそういう問題はあった。だから能力不足の息子には事業を継がせず、たくさんの丁稚の中から抜きんでたものを選び抜き娘婿に迎えて事業継承させたのである。家業であるとともに企業は公器であるという意識があった。「売り手よし、買い手よし、世間よしの三方よし」の精神はここでも生きていた。バカ息子に事業を継がせたら、大失態を起こし、従業員にも取引先にも災難が降りかかるという意識があった。家業は自分のものではない、それは次の者にバトンタッチするまでの間、どこも毀損することなく、渡すものだから。事情は異なるが、根室にもそういう企業はちゃんとある。(笑))

いま根室の人口減少は年率2.8%である。釧路や北見はまだ1%前後であるが、危機感を持っている。数日前に北海道新聞によれば、中標津町も本格的な人口減少が始まる前に、手を打とうと、教育問題から取り組みをはじめた。根室市政はピント外れの移住促進策だけ、教育への関心度ゼロ、いいのかこのままで?

#3710への投稿転載

=================================

1990年生まれ世代(現27歳)にスポットを当てた時の、2005年時(15歳当時)人口を1とした時の

2015年時(25歳当時)の都道府県別の日本人・人口増減比ランキング

http://tmaita77.blogspot.jp/2018/03/blog-post_6.html

https://twitter.com/tmaita77/status/970634366069088256

01位 東京都 1.618 25位 香川県 0.773

02位 神奈川 1.175 26位 山口県 0.766

03位 愛知県 1.109 27位 大分県 0.756

04位 大阪府 1.069 28位 新潟県 0.754

05位 京都府 1.041 29位 長野県 0.746

06位 千葉県 1.029 30位 山梨県 0.745

07位 埼玉県 1.022 31位 熊本県 0.743

08位 福岡県 0.935 32位 福井県 0.741

09位 滋賀県 0.919 33位 徳島県 0.727

10位 宮城県 0.911 34位 和歌山 0.706

11位 広島県 0.888 35位 佐賀県 0.702

12位 兵庫県 0.885 36位 愛媛県 0.700

13位 岡山県 0.872 37位 鳥取県 0.697

14位 栃木県 0.860 38位 福島県 0.680

15位 石川県 0.854 39位 山形県 0.674

16位 静岡県 0.850 40位 岩手県 0.671

17位 北海道 0.832 41位 高知県 0.660

18位 茨城県 0.823 42位 宮崎県 0.656

19位 群馬県 0.821 43位 島根県 0.641

20位 富山県 0.817 44位 鹿児島 0.630

21位 三重県 0.816 45位 長崎県 0.625

22位 奈良県 0.814 46位 青森県 0.624

23位 沖縄県 0.794 47位 秋田県 0.584

24位 岐阜県 0.787 **位 全平均 1.000

by 筑附東大合格36名 (2018-03-11 00:19)

=================================

70% 20%

#3152 日専連根室が破産手続き Oct. 7, 2015 [19. 人口減少に関わる問題]

標記見出しが北海道新聞10/7朝刊に載っている。昭和43年に人口が49,892人にまで膨れ上がった後、若者の流出が約50年間止まらず、じわじわ地元企業の倒産や閉店が広がっている。同期も二人昨年閉店した。

根室市は人口流出を止めるのではなく、ピント外れの転入促進を政策の柱にしている。

先週回ってきた広報「根室」によれば、9月1日付の人口は27,715人、前年比464人の減少である。藤原前市長時代は人口減少は年間400人弱だったが、長谷川市長になって人口減少が加速している。

誰のせいでもない、町の衰退はダメな市政と経営改善のできぬ地元企業が車の両輪となって推し進めている。しかし、根室の町は住んでるわたしたちしだいで変えることができる。

市政と癒着する1割の「オール根室」が癌、旧態依然、自己改革ができないから、地元企業の大半が若者たちから見たら、将来性も魅力もない企業に映る。若者から、大半の根室の企業が見限られているということ。

地元企業が経営改革して魅力のある企業になれば、根室に戻ってくる若者が増え、人口減少は緩和できる。人口流入を促進するよりも、経営改革をして都会と同レベルの処遇のできる企業を増やし、根室出身の若者たちが喜んで戻って来たくなるような環境整備をすべきだろう。

いまからでも遅くはない、経営改革をする企業が一つ二つ出てきてほしい。いい会社を作るというのは企業の上場準備と変わらない。決算諸表を従業員や取引先に公表し、予算制度を導入して、社員にビジョンを語り、公表した目標どおりに経営成果をあげられる社長になることだ。やり方がわからなければ、業種の異なる3企業の上場に関与したebisuがボランティアで教えてあげる。

経営改革をしない企業に未来はない。25年後の2040年には根室の人口は1.8万人に減少している。会社の数は半数程度になっているだろう。生き残りたかったら、経営改革をすることだ、選択の余地はない。

利己的で閉鎖的な経営を続ければ、経営が行き詰まり、中には自ら命を絶つようなことが者が出る、そういう事態を引き起こさないために、いまやるべきことがある。過去にそういう老舗経営者が何人もいたことを忘れてはいけない。閉鎖的な「村」を維持し続ければ、いつかツケが回ってくることになる、天を怖れよ。

北海道新聞根室地域版より転載

===========================

日専連根室が破産手続き

商店街支えた56年に幕

【根室】5日に釧路地裁根室支部から破産手続き開始決定を受けた「日専連根室」(根室市、吉田広代表)は、地元の商店街を支えてきたが、56年の歴史に幕を閉じることになった。地域経済の悪化に加え、金融業界を取り巻く環境の変化が大きく、帝国データバンク釧路支店によると、負債額は約3億7千万円。日専連根室によると、2009年度のカード利用者は根室市内などの4800人で、総取扱高は2億6900万円だった。ただ、改正資金業法による金利の引き下げなどを受け、10年に主力の金融事業を日専連釧路に譲渡。緑町に建設した日専連ビルを中心とした不動産業への転換を図ったが、資金繰りに行き詰った。

旅行代理店業務は9月末で終了しており、市内では航空券を購入できる窓口がなくなった。インターネットを使いこなせない高齢者から不満が出ている。

また、日専連ビルにはテナントが入居したいるため、不動産事業は当分続ける見込み。吉田代表は「今後については管財人の判断に任せたい」とした。

===========================

ビルと名のつく建物が少ない根室で、35年ぶりで根室に戻ってきて、2002年12月にテナントのひとつとして入居させていただき、今年の5月まで12年間お世話になった。だから、この顛末をとても残念に思う。5人ほど働いていた人たちの再就職が早期に決まることを祈りたい。

根室日専連の歴史は56年だが、日専連と根室のかかわりはさらに5年ほどさかのぼることができるらしい、不思議な縁だった。

(釧路から最初に日専連をもってきた人がいたが、当時の根室の地元経済人たちが寄ってたかって潰しにかかった。売上増大が急激だったので老舗経営者数人が怖れ、経理の専門家とあることを仕組んだのである。当時の根室の商慣習はツケ取引だった。商品を売ってもお金は掛け取りに行かなければ払ってもらえない。悪いことに戦争直後の混乱の中で税金負担はそれぞれの業界組合が決めていた。掛け取りができていないのに巨額の税金を押し付けられた。現金基準での売上計上は合法であるにもかかわらず、経理担当が無知だったことも悪い方に作用した。税金差し押さえがありつぶれた。差し押さえを受けただけではない、経済事犯として逮捕実刑判決を受け、釧路の太平洋炭鉱で強制労働が課せられた。

太平洋炭鉱の囚人労働がどのようなものであったか、知っている人はもうほとんどいないだろう。戦時宣伝映画が上映された終戦1年ほど前のことだが、釧路唯一のデパート丸三ツルヤに大きな写真が飾られていた。経済事犯の被告はその人である。当時の根室町役場の人や、歯科医のT先生など、気の毒がってすいぶん親切にしていただいたようだ。

この話の半分は平成6年にSさんが教えてくれた。いま話しておかなければと思ったのだろう。Sさんももう故人だし、関係者はすべて亡くなっている。事件を画策しリードした地元経営者お二人は、経営が行き詰まり自殺したと聞いている。お気の毒としか言いようがない。

そういう経営者を出さぬためにも、競争力のある地元企業を育てるために、経営改革が必要なのである。…2018年5月6日追記)

*#3135 いい町をつくる Sep. 16, 2015

http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2015-09-16

#3149 日専連根室 旅行代理店業務を終了 Oct. 2, 2015

http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2015-10-02

コストデザイン社(釧路)倒産、負債110億円:他企業の失敗に学べ

http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2008-10-18-1

「旅館大野屋」が破産(北海道新聞より転載)

http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2008-04-05

#2272 根室 「57年間の人口推移+27年間の推計一覧表」 Apr. 23, 2013

http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2013-04-23-1

70% 20% 10%

![]()

![]()

![]()

#2610 二十年間で半減している根室の中学生人口 Mar. 4, 2014 [19. 人口減少に関わる問題]

今日も元塾生が二人別々に挨拶に来た。どちらも東京の専門学校へ進学だという。少し話しをしたが半年ぐらいの間に、二人とも考え方が一段と大人びていた。どういうことかというと、進学した学校を卒業したあとのビジョンが具体的になっている。この半年、しっかり自分の頭で考え自分の脚で歩いてきた証拠だろう。学校の修業年数は2年間と3年間、それぞれがんばり抜けばその先にいまとは別な光が見えるだろう。一人は少し回り道をするようだが、それでいい。まっしぐらに行くのもいいが、大きく迂回しなければならないときは必ずそれなりの意味がある。それは神意で時がたてば必要なことだったと理解できる。行かせてくれる親に感謝、そういう配慮をしてくれている天にも感謝だ。

これで、今年は看護専門学校に4人進学した。何人かは根室の地域医療を支えてくれる。根室市は最近あわてて薬剤師が足りなくなることを見越して薬学部へ進学する者に奨学金を出すようにしたようだが、すでに2名在学中だから、心配いらぬ。一人は必ずもどってくるよ。もう一人だって、病院が雇うならもどってくる。それで40年間は大丈夫だ。

それにしても、今年はだれも地元に残らない、こんな年は初めて。こういうことからも地元経済の衰退ぶりがうかがわれる。若者をひきつける魅力的な企業がすくないのだろう。年寄りがあまり長いこと椅子を温めていてはいけない、さっさと若者に席を譲ろう。地元経営者は50歳になったら、次の世代へのバトンタッチを考えるべきだ。後ろに回って応援してやればいい。

ebisuは生徒を育てることで根室の地域医療を支えよう。医学部へ進学する生徒も数人育てられるだろう。30年後の根室市政を支えるトビキリの人材、基礎学力が高くて心根がまっすぐな人材も数人育ててふるさとに残しておくよ。それが高校を卒業してから35年の時をおいてふるさとへ戻ってきたわたしの役割、高校卒業までの18年間育ててくれたふるさとへの恩返しでもある。

あの頃は学ぶべきいい大人が何人もいた。お一人を除いて皆さん向こう側へ逝ってしまった。寂しいくらい人材が少なくなってしまったね。自分のことしか考えない大人ばかりになったのでは町の未来が暗い、50歳をすぎたら、世のため人のために働こう。

データを見て、この町が人口から見たらどのような経緯をたどり、10年・20年・25年後にどうなるのか考えてみよう。

国勢調査資料と社会保障・人口問題研究所の地域別人口推計データから、根室の人口推移を総人口と中学生の1学年あたり人数に焦点を絞り、整理してみた。1995年を基点とすると2015年までの20年間の実績値で、総人口は77.8%へ、中学生一学年当たり平均人数は52.0%へ減少している。15歳以下の人口減少が総人口よりもはるかに加速していることがわかる。

高校を卒業した若者に地元で働く場所が足りないのである。

| <根室市の人口推計>(社会保障・人口問題研究所資料より) | |||||||

| <表1> | |||||||

| 男女計 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |

| 総数 | 29,201 | 27,203 | 25,390 | 23,494 | 21,571 | 19,697 | 17,892 |

| 0~4歳 | 1040 | 894 | 749 | 653 | 602 | 559 | 497 |

| 5~9歳 | 1219 | 968 | 848 | 711 | 620 | 572 | 530 |

| 10~14歳 | 1306 | 1165 | 936 | 821 | 688 | 600 | 553 |

| <上記推計に基く試算> | <表2> | ||||||

| 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | |

| 0~4歳 平均値 | 208 | 179 | 150 | 131 | 120 | 112 | 99 |

| 中学生1学年あたり人数 | 261 | 233 | 187 | 164 | 138 | 120 | 111 |

| 10~14歳の総人口比 | 4.5 | 4.3 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 3.1 |

| 中学生の通塾人数推計 | 118 | 105 | 84 | 74 | 62 | 54 | 50 |

| <表3> | |||||||

| 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | |

| 総数 | 34,943 | 33,150 | 31,202 | 29,201 | 27,203 | 25,390 | 23,494 |

| 10~14歳 | 2,239 | 1,874 | 1,603 | 1,306 | 1,165 | 936 | 821 |

| 中学生1学年あたり人数 | 448 | 375 | 321 | 261 | 233 | 187 | 164 |

| 10~14歳の総人口比 | 6.4 | 5.7 | 5.1 | 4.5 | 4.3 | 3.7 | 3.5 |

| 中学生の通塾人数推計 | 202 | 169 | 144 | 118 | 105 | 84 | 74 |

| 緑は国勢調査による実績値、青は推計値 | |||||||

1995年には中学生は一学年448人いたが、2015年には233人だ。5年後の2020年には187人となるから、現在の根室高校の定員(普通科120人、商業科40人、事務情報科40人)でも定員割れを起こす。

通塾率は市街化地域のC中学校が最近の調査で30人/157人(アンケートのとり方を確認していないので学習塾だけかどうかわからない)となっていたから、郡部の通塾率の低いことを考慮して15%として計算している。根室の通塾率は以上に低い、親の教育への関心の薄さと競争のないことが影響している。小中とまったく勉強しなくても道立高校に入学できるし、勉強しなくても高校を卒業できるのが実態である。年齢は18歳、学力は小学校6年生以下の「形式卒業者」の割合が3年後とぐらいに徐々に上がっている。

学習塾への通塾組み1995年から20年間で202人から105人へ半減していることがわかる。これでは塾経営が成立たなくなるわけだ。保育所も幼稚園も同じことだ。

10年後の2025年には市内全域で通塾する生徒はおおおよそ74人だから、市場規模の縮小から考えても塾の数は半減することになるのだろう。10年後にはニムオロ塾は100%やっていない。現在小5の生徒が高校を卒業するまでのつもりでいる。塾の数が減ると生徒たちに選択の余地がなくなる。いずれインターネットの配信授業を受けるケースが増えるのだろう。その頃には、いまとは違って双方向のもっと高機能のソフトが提供されるだろうが、ナマ授業が失われると、コミュニケーション障害をもった生徒はますます行き場を失う。手取り足取り教えないと行けない生徒も3割以上いるから、塾難民が出そうだ。このそうの生徒に教える技術をもった先生は学校にもほとんどいない、もちろん塾でも個別指導にかなりなれたものでなければむずかしい。3人を同時に指導することすら熟練を要する。わたしは成績下位3割以下の生徒なら8人くらいまでならなんとかこなせる。とっても骨が折れるのは事実で、ヘトヘトニなる。エネルギーが3倍以上必要になる。

保育所も幼稚園もすでに二つで充分な人口になっている。いずれそうなるだろう。

総人口の減少が若年層の人口減少よりも緩慢なのは、人口の高齢化が急速に進むからで、ピークには老人人口は40%になる。

| 男女計 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |

| 総数 | 29201 | 27203 | 25390 | 23494 | 21571 | 19697 | 17892 |

| G. 65歳以上 | 7733 | 8238 | 8540 | 8310 | 7968 | 7516 | 7136 |

| 老人人口% | 26.5 | 30.3 | 33.6 | 35.4 | 36.9 | 38.2 | 39.9 |

市役所の「人口動態」データの中に、出生数が載っているので、そちらも引いてみる。

| 年度 | 自然動態 | ||

| 出生児 | 死亡者 | 自然 | |

| 増加数 | |||

| 1995 | 363 | 313 | 50 |

| 1996 | 351 | 291 | 60 |

| 1997 | 345 | 306 | 39 |

| 1998 | 324 | 274 | 50 |

| 1999 | 321 | 280 | 41 |

| 2000 | 256 | 322 | △66 |

| 2001 | 311 | 279 | 32 |

| 2002 | 276 | 306 | △30 |

| 2003 | 268 | 277 | △9 |

| 2004 | 263 | 297 | △34 |

| 2005 | 271 | 298 | △27 |

| 2006 | 250 | 322 | △72 |

| 2007 | 252 | 337 | △85 |

| 2008 | 230 | 302 | △72 |

| 2009 | 218 | 314 | △96 |

| 2010 | 209 | 345 | △136 |

| 2011 | 189 | 327 | △138 |

| 2012 | 204 | 323 | △119 |

20年前には363人生まれているが、5年前の2010年からは200人前後に激減している。減少率はおおよそ45%である。

死亡者数は277人~345人でほぼ一定している。

20年後の2035年には人口は2万人を割る。小売市場規模が小さくなるのでいまある大型スーパ4店舗のうち一つは確実になくなるだろう。人口1万人に大型スーパ1店舗という計算ならふたつなくなる。地元商店や飲食店も4割程度は消えるだろう。

こうした人口減少を前提にした財政規模縮小や町づくり、学校配置をしていく必要がある。現実を直視できない現在の市政はまるで逆方向の夢を見ている。愚かとしかいいようがない。

規模の大きい公共投資はやめるべきだ。とくに明治公園再開発のようなものは不要である。市立根室病院は医業収益が増大するような計画をまたつくってホームページ上にぶら下げている。辻褄合わせのインチキ計画である。実績値をよく見たらいい、売上も患者数も減少しているではないか。

市議会文教厚生常任委員会はこのようなデタラメな計画にノーを表明すべきだ。民間企業会計基準での決算と計画書作成を要求すべきだろう。(公的会計基準で作られた)あの資料では専門家のわたしでもよくわからない。人口減少社会にふさわしい、実態に即した計画に作り直すべきだ。この計画をみると、25年度の市立病院赤字額は民間会計基準だと24億円出そうだ。正直な計画と予算を作成し公表すべきではないのか?

仕事は正直に誠実に渾身の力でやるべし。

#2272 根室 「57年間の人口推移+27年間の推計一覧表」 Apr. 23, 2013 [19. 人口減少に関わる問題]

日本の人口は2007年から死亡数が出生数を上回り減少に転じたが、根室の人口はいつから減り始めたのか?その「転機」の瞬間をご覧いただきたい。そして推理してもらいたい、その辺りでなにがあったのかを。

| 【根室市の人口データ】 | ||||

| 人口 | 対前年増減数 | %CH | ||

| 1957年 | 36,813 | |||

| 1958年 | 37,611 | 798 | 2.17 | |

| 1959年 | 39,629 | 2,018 | 5.37 | |

| 1960年 | 41,569 | 1,940 | 4.90 | |

| 1961年 | 43,307 | 1,738 | 4.18 | |

| 1962年 | 44,912 | 1,605 | 3.71 | |

| 1963年 | 46,751 | 1,839 | 4.09 | |

| 1964年 | 48,629 | 1,878 | 4.02 | |

| 1965年 | 49,446 | 817 | 1.68 | |

| 1966年 | 49,896 | 450 | 0.91 | |

| 1967年 | 49,641 | -255 | -0.51 | |

| 1968年 | 49,892 | 251 | 0.51 | |

| 1969年 | 47,696 | -2,196 | -4.40 | |

| 1970年 | 45,172 | -2,524 | -5.29 | |

| 1971年 | 44,515 | -657 | -1.45 | |

| 1972年 | 44,707 | 192 | 0.43 | |

| 1973年 | 44,856 | 149 | 0.33 | |

| 1974年 | 44,985 | 129 | 0.29 | |

| 1975年 | 44,763 | -222 | -0.49 | |

| 1976年 | 44,688 | -75 | -0.17 | |

| 1977年 | 44,291 | -397 | -0.89 | |

| 1978年 | 44,073 | -218 | -0.49 | |

| 1979年 | 43,766 | -307 | -0.70 | |

| 1980年 | 43,449 | -317 | -0.72 | |

| 1981年 | 43,133 | -316 | -0.73 | |

| 1982年 | 42,549 | -584 | -1.35 | |

| 1983年 | 42,266 | -283 | -0.67 | |

| 1984年 | 41,814 | -452 | -1.07 | |

| 1985年 | 41,317 | -497 | -1.19 | |

| 1986年 | 40,444 | -873 | -2.11 | |

| 1987年 | 39,541 | -903 | -2.23 | |

| 1988年 | 39,010 | -531 | -1.34 | |

| 1989年 | 38,335 | -675 | -1.73 | |

| 1990年 | 37,856 | -479 | -1.25 | |

| 1991年 | 37,250 | -606 | -1.60 | |

| 1992年 | 36,799 | -451 | -1.21 | |

| 1993年 | 36,447 | -352 | -0.96 | |

| 1994年 | 36,041 | -406 | -1.11 | |

| 1995年 | 35,560 | -481 | -1.33 | |

| 1996年 | 35,217 | -343 | -0.96 | |

| 1997年 | 34,835 | -382 | -1.08 | |

| 1998年 | 34,534 | -301 | -0.86 | |

| 1999年 | 34,183 | -351 | -1.02 | |

| 2000年 | 33,859 | -324 | -0.95 | |

| 2001年 | 33,488 | -371 | -1.10 | |

| 2002年 | 33,028 | -460 | -1.37 | |

| 2003年 | 32,668 | -360 | -1.09 | |

| 2004年 | 32,266 | -402 | -1.23 | |

| 2005年 | 31,771 | -495 | -1.53 | |

| 2006年 | 31,381 | -390 | -1.23 | |

| 2007年 | 30,881 | -500 | -1.59 | |

| 2008年 | 30,469 | -412 | -1.33 | |

| 2009年 | 30,081 | -388 | -1.27 | |

| 2010年 | 29,596 | -485 | -1.61 | |

| 2011年 | 29,139 | -457 | -1.54 | |

| 2012年 | 29,015 | -124 | -0.43 | |

| 【推計データ】 | ||||

| 2010年 | 29,201 | 国勢調査データ | ||

| 2015年 | 27,203 | 推計値 | -1.37 | |

| 2020年 | 25,390 | 〃 | -1.33 | |

| 2025年 | 23,494 | 〃 | -1.49 | |

| 2030年 | 21,571 | 〃 | -1.64 | |

| 2035年 | 19,697 | 〃 | -1.74 | |

| 2040年 | 17,892 | 〃 | -1.83 | |

| 年平均変化率 | ||||

1967年にはじめてマイナスになっています。この年は昭和42年でebisuたち団塊世代が高校を卒業した年に当たります。

根室高校卒業生は350名、中学校の同期は根室市内合計でおおよそ1000名でした。根室中学が名称を変えて光洋中学校と柏陵中学校に分かれたのはその6年前の1961年で、光洋中学校は1学年10クラス、550名、3学年あわせて1500名の大規模校でした。

(根室中学が光洋中学校と柏陵中学校へ分裂したのですが、2年間根室中学で最後の一年間は光洋中学生だった2学年上の先輩たちは11クラス560人だったそうです。)

1959(昭和34)年から1964(昭和39)年(東京オリンピック)までは1738~2018人の人口増加を毎年繰り返していました。「高度成長期」の根室がありました。1966年までは人口増加が続いていましたが、'65年は増加が817人、'66年は450人と急激に落ち込んでいます。団塊世代が高校を卒業して根室に就職がなくて全国各地へ散っていったのでしょう。

'75年からは38年間連続して人口減少が続いています。'76年には道内最大の水産缶詰会社である日本合同缶詰が倒産しています。根室の老舗の缶詰会社でした。金比羅さんのお祭りにもたくさんの若い女工さんや元気のいい男工さんが参加していました。あのころは金棒の音がきれいにそろっていましたね。富良野に野菜や果物の缶詰工場を開設してうまく軌道に乗せることができなかったようです。根室の4工場には約800名の女工さんたちが道内や青森県から出稼ぎに来ていましたが、倒産の十数年くらい前から集めるのが困難になっていました。条件のよい働き口が他にできて根室の水産加工場は道内から「出稼ぎ」を集める力を失っていったのです。いま働いている人を大事にする、そういう感覚が根室の企業には昔も今も希薄です。加工品質を上げるためには、地元採用の人間を大事に育てることが条件の一つでしょう。それが経営者の能力というものです。

団塊世代のころは高卒で就職する人が大半でした。専門学校への進学も少なかった。このころようやく札幌に電子関係の専門学校ができはじめました。大学進学率は同期1000名のうち40~50人くらい?大学の定員は40万人ほどでしたが、「定員オーバ」が当たり前の時代でした、定員割れしているいまとは事情がまるで違いますね。

高度成長期に入って景気がよくなり、経済的に大学進学させられる家庭が増えていきました。ebisuもそうした幸運に恵まれた家庭の一つでした。両親が一生懸命に働いて進学させてくれました。もちろん私は中学・高校の6年間は毎日3時間ほど家業を手伝っていました。家業を手伝うのは当たり前のことでした。

町には高卒の優秀な者たちが多かった時代です。中卒で働く人たちが3割くらいいました、この中にも学力の高い者たちが含まれていました。現在に比べると日本全体が貧しかったので、経済問題で進学がままならなかったのです。しかし、将来には希望の光が見えていました。一生懸命に働けば何とかなる時代でした。

私たちが子供のころは戦後まもなくで物資が不足していました、物も少なかったし好きな物が買ってもらえる時代ではありませんでしたから、辛抱力や我慢力はみな鍛えられて育ちました。だから社会へ出てもガマンができました。

近頃の生徒達を見ていると、辛抱したことがない者が増えています。社会人となってもやっていけないだろうなと考えざるをえない者が4人に1人はいそうです。親は子どもを甘やかしてはいけません、爺さん婆さんも孫をあまやかしてはいけません。甘やかして育てると、辛抱力のない人間になって社会人としてやっていくときにたいへんな苦労を背負い込みます。かわいそうではありませんか。

話しは飛びますが、団塊世代の頃は東京へ進学しても住民票は写さないのが普通だったのではないでしょうか。ふるさとへの帰属意識が強かったのかもしれません。当時は米が配給制で、米穀通帳がないとお米の買えない時代でした。わたしも根室から米穀通帳を分筆してもらって送ってもらい、それで米を買いました。就職するときには住民票の提出が必要ですから、そのときに住民票を移した記憶があります。専門学校へ進学した者たちは2年で卒業すると同時に住民票を移したのでしょう。人口増から人口減へと転じた辺りには、住民票の移動にそういう事情があったことを加味する必要があります。まもなくお米は自由化されて自主流通米が出始めました。米穀通帳ナシにお米が買える時代が到来したのです。ようやく戦時体制が終わりました。

根室の町が人口減少へ転じた辺りの話しはこれで終わりで、将来推計にかかわる話しを少ししておきます。

2040年には根室市内の学校全部をあわせても1学年約100名に縮まってしまいます。団塊世代に比べると10分の1のサイズです。27年後には保育所も幼稚園も小学校も中学校も高校も半分以下で充分です。7年後を考えても三つに一つは不要になります。空き家となる建物は約4割、土地は買い手がつかぬほど安くなるのかもしれませんね。

2040年の根室の人口は推計によれば17,892人ですから、最大値の3分の1強。子ども達は10分の1、これでは2040年以後もまだまだ人口減が続くということになりそうです。

魅力的な地元企業を育てて、若い人たちの流出を食い止めないといけませんね。それにはダメな地元企業がつぶれ、優良な地元企業が残る、そして有能な起業家たちが輩出し切磋琢磨するような風土をつくりあげること。基礎学力がしっかりしていることは最低条件ですね。仕事に必要な本も読めないようではお話しになりません。

2003年からの10年間を見ると、人口減が400人を超えたのが6回あります。その前の10年間は400人を超えたのは3回です。根室の人口減少はこの10年間は加速しています。

根室の未来はいま私たちが何をするかで決まります、あなたはどういう役割を担いますか?

---------------------------------------------------

*#1555 根室の人口減少とビジョン:縮小を前提にビジョンを作ろう

http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2011-06-15

#1901 根室市の人口2.9万人割る

http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2012-04-11

#2247 根室市予算案をチェックする(6): 補助9億円「高すぎる」

http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2013-03-19

#2270 人口減少の衝撃: 2040年の日本の人口は1億727万人:"Japan's depopulation time bomb"

http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2013-04-22

---------------------------------------------------![]()

にほんブログ村

2020年11月21日追記

平成30年に社会保障人口問題研究所から新たな推計値が発表されています。それによれば前回推計よりも2040年の根室の人口は2702人低いものになっています。前回推計値が甘かったということです。根室の人口は加速的に減少するということ。

| 2015年 | 26917 |

| 2020年 | 24461 |

| 2025年 | 22005 |

| 2030年 | 19610 |

| 2035年 | 17330 |

| 2040年 | 15190 |

| 2045年 | 13210 |